Es mag sein, dass jene Kommentatoren Recht haben, die die Landtagswahl im Saarland bereits als den Anfang vom Ende des Höhenflugs der SPD interpretieren. Aber eines hat die Kandidatur von Martin Schulz in jedem Fall bewirkt: Das Thema soziale Gerechtigkeit ist wieder da, wo es hingehört – nämlich im Zentrum der öffentlichen Debatten, und wird es höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Monaten bleiben. Oder wie es der Journalist Sebastian Puschner ausdrückt:

Leider scheint es bei manchen mit der Streitkultur nicht sonderlich weit her zu sein. So schreibt beispielsweise Thomas Mayer in der FAZ mit Blick auf die Forderungen der Linken: „Unsere Freiheit ist in Gefahr“ – eine Überschrift, hinter der man eher einen Kommentar zum Kampf gegen den Terror vermuten würde. Und weiter heißt es bei Mayer: „Rechte Populisten und linke Verfechter sozialer Gerechtigkeit sind vom gleichen Schlag.” Fremdenfeindlichkeit und die Forderung nach Schießbefehlen an der deutschen Grenze auf einer Stufe mit dem Wunsch nach einer längeren ALG I-Bezugsdauer? Auweia.

Mayer ist alles andere als ein notorischer Rassismus-Verharmloser. Aber seine (Über-)Reaktion auf die Wiederauferstehung der SPD zeigt exemplarisch, wie sensibel viele Konservative und Neoliberale auf die kleinste Kritik an der Agenda-Politik reagieren. So warnt etwa CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, dass die Linken „gegen die Grundlage unseres Wohlstands putschen wollen“ und „Rot-Rot-Grün weniger Freiheit und weniger Sicherheit für jeden Einzelnen“ bedeuten würde.

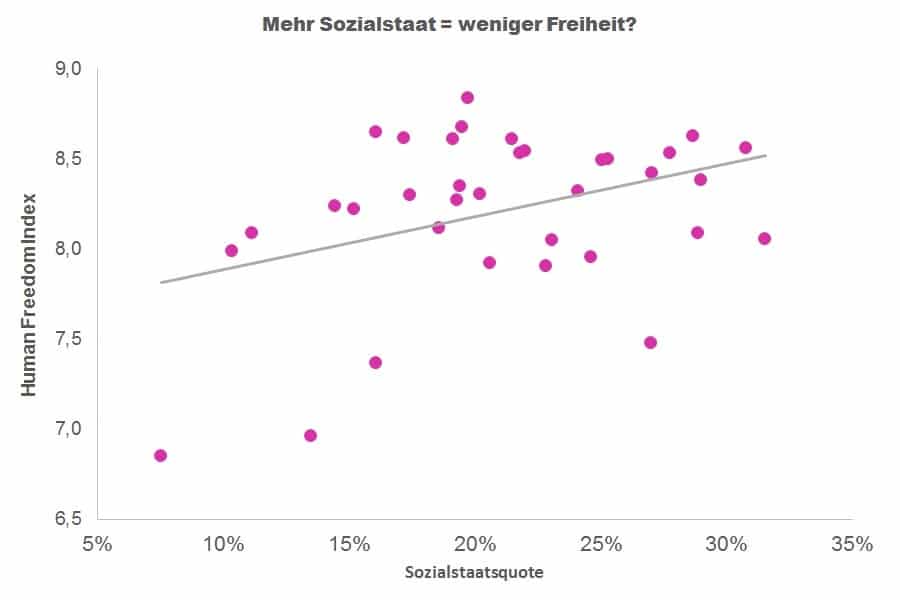

Mehr Sozialstaat = weniger Freiheit?

Für Jahrgänge, die die DDR größtenteils post mortem erlebt haben, ist es schon erstaunlich, was für Narben dieses Land vor unserer Zeit bei älteren Semestern offenbar hinterlassen hat. Da wäre vor allem die auch bei Spahn und Mayer mitschwingende Behauptung, dass ein ausgeprägter Sozialstaat weniger Freiheit für den Einzelnen bedeuten würde. Dank Mauerbau, Enteignung und Co. lässt sich zumindest nachvollziehen, wo diese Gleichung ihren Ursprung hat. Richtig wird sie dadurch nicht.

Die nicht gerade für ihre sozialistischen Umtriebe bekannte FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung gibt alljährlich gemeinsam mit den (neoliberalen) Think Tanks Fraser und Cato Institute den Human Freedom Index heraus. Dieser soll zeigen, wie es um die Freiheiten der Bürger bestellt ist. Wie stark wiederum der Sozialstaat in verschiedenen Länder ausgeprägt ist, lässt sich am leichtesten anhand der Sozialstaatsquote ermitteln, die angibt, wie hoch die Sozialausgaben eines Landes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sind.

Gleicht man nun für alle OECD-Länder den jeweiligen Human Freedom Index-Score mit der Sozialstaatsquote ab, zeigt sich, dass es zwischen beiden Variablen eine positive Korrelation gibt – man müsste also sogar eher sagen, dass Länder mit einer hohen Sozialstaatsquote tendenziell auch einen höheren Freiheitsscore erreichen (das gilt vor allem für die Unterkategorie „Persönliche Freiheit“, während die „ökonomische Freiheit“ keinerlei Korrelation aufzeigt):

Auch führt ein ausgeprägter Sozialstaat offenbar nicht dazu, dass sich die Menschen in die soziale Hängematte legen und die Arbeit verweigern: die Arbeitslosenquoten in Ländern mit ausgeprägtem Sozialstaat sind nicht höher, sondern im Schnitt sogar minimal niedriger als in den vermeintlichen Bastionen der Freiheit, was einer der Gründe dafür sein könnte, warum die skandinavischen Länder auch im neuesten World Happiness Report wieder die Spitzenplätze unter sich ausmachen.

Natürlich sind solche simplen Korrelationsanalysen nicht der Weisheit letzter Schluss und sagen auch nichts über Ursache und Wirkung aus. Aber sie sind immer noch faktenbasierter als die Formel „mehr Sozialstaat = weniger Freiheit“, die nur noch auf 80er Jahre Partys eine Existenzberichtigung hat.

Eine zu hohe (Chancen-)Ungleichheit ist extrem antikapitalistisch

Viele Freiheitskämpfer lassen bei ihrer Kritik an den Forderungen nach mehr Sozialstaat immer auch eine allgemeine Sorge um den Kapitalismus mitschwingen, der in manchen Kreisen aus Imagegründen „Marktwirtschaft“ heißt. „Heute, da ein kalter Wind des Wandels durch die Wirtschaftswelt zieht und Schuldenkrisen in Amerika (Immobilien) und Europa (Euro) die Märkte in Verruf gebracht haben, ist der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft zu einer Worthülse geworden, die von Politikern jeder Coleur mit Umverteilungswünschen gefüllt wird“, meint etwa der Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Holger Steltzner.

Die Sorgen von Steltzner und anderen sind berechtigt – aber aus etwas anderen Gründen. Tatsächlich ist der Kapitalismus im Zusammenspiel mit der Demokratie das beste Wirtschaftssystem, dass die Menschheit bisher zustande gebracht hat, und dementsprechend schützenswert. Aber weder Kapitalismus noch Demokratie sind perfekt, und eine Überdosis kann extrem schädlich sein. Aus diesem Grund wählen Demokratien Volksvertreter, die für eine befristete Periode und unabhängig vom Wählerwillen agieren dürfen. Was Repräsentationsprinzip und Legislaturperioden für die Demokratie sind, ist der Sozialstaat für den Kapitalismus: eine notwendige Einschränkung, ohne die der Kapitalismus auf Dauer nicht funktionieren kann.

Daher ist es grundfalsch zu suggerieren, dass jeder, der für einen stärkeren Sozialstaat plädiert, sein Frühstücksei mit Hammer und Sichel essen würde – vielmehr ist angesichts der momentan in den allermeisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften vorherrschenden Situation kaum etwas so kapitalistisch, wie Umverteilungsmaßnahmen zur Reduzierung der Ungleichheit zu fordern. Denn der Kapitalismus basiert auf einem elementaren Grundversprechen: Jeder hat die gleichen (oder zumindest sehr ähnliche) Chancen, sich durch Fleiß und Können nach oben zu arbeiten. Im Mittelpunkt dieses Versprechens stehen also zwei, miteinander verwandte Schlagwörter: Chancengerechtigkeit und soziale Mobilität.

Das lässt sich gut am wohl kapitalistischsten Spiel aller Zeiten demonstrieren: Niemand würde behaupten, dass man eine faire Partie Monopoly spielen kann, wenn manche Spieler zu Beginn doppelt so viel Bargeld und drei Hotels mehr als die anderen bekommen würden. Das ist die Chancengerechtigkeit. Außerdem lebt das Spiel davon, dass man durch eine Mischung aus Glück/Pech, Verhandlungsgeschick und eigenen Entscheidungen in der Rangordnung permanent auf- und absteigen kann, es also eine soziale Mobilität gibt.

Man könnte argumentieren, dass sich der Sozialstaat ausschließlich darauf konzentrieren sollte, gleiche Startbedingungen für alle zu schaffen, also etwa ein vom Einkommen unabhängiges Bildungs- und Gesundheitssystem bereitzustellen. Das ist aber erstens leichter gesagt als getan, und zweitens bei weitem noch nicht ausreichend, da es auch im weiteren Lebensverlauf immer wieder Momente gibt, die eine Unterstützung des Staates zur Wahrung der Chancengerechtigkeit rechtfertigen: Krankheiten, ein Jobverlust aufgrund von Wirtschaftskrisen beispielsweise, aber auch das gute, alte Kinder kriegen.

Aus einer sehr radikalen Sichtweise heraus könnte man argumentieren, dass der Staat nun seine Schuldigkeit getan hätte, wenn er Menschen in diesen Fällen absichert und so für gleiche Startbedingungen und Chancen sorgt, sich aufgrund von eigenen Entscheidungen verfestigende Ungleichheiten also legitim sind und nichts, worum sich der Sozialstaat kümmern müsste. Aber nicht nur aus einer humanistischen, sondern auch aus einer konsequent kapitalistischen Perspektive wäre das Nicht-Korrigieren von zu hohen bestehenden Ungleichheiten ein Fehler – denn leider ist der real existierende Kapitalismus kein Spiel, das man einfach von vorne starten kann, sondern eine Endlospartie, in der Einzelentscheidungen über Generationen hinweg Auswirkungen haben.

Wie unter anderem Miles Corak 2013 in einer kaum zu überschätzenden Arbeit gezeigt hat, ist es nämlich so, dass sich bestehende Ungleichheiten über Generationen hinweg vererben, sprich: die soziale Mobilität im erheblichen Maße davon abhängig ist, wo die Eltern oder sogar die Großeltern auf der Einkommensleiter platziert waren. Diese Korrelation, die man auch die Great Gatsby Curve nennt, ist eine der größtmöglichen Verletzungen des kapitalistischen Markenkerns, der ja eben daraus besteht, dass jeder ausschließlich aufgrund seiner eigenen Leistungen die Chance zum Aufstieg (oder Abstieg) hat.

Um solche Zustände zu verhindern, gibt es auf der Unternehmensebene etwa das Kartellrecht, das eine zu starke Dominanz einzelner Konzerne verhindert. Der Sozialstaat ist auf individueller Ebene nichts Anderes: er muss verhindern, dass eine gesellschaftliche Gruppe eine derart starke Dominanz über andere ausübt, und diese den Anschluss verliert und nicht mehr in der Lage ist, die Lücke zu schließen.

Kapitalismus 0.01

Wie man den Kapitalismus durch ein Übermaß an (vermeintlich) kapitalistischer Politik zerstören kann lässt sich nirgendwo so gut beobachten wie in den USA, die ein System geschaffen haben, dass man – bei strenger Regelauslegung – nur noch sehr bedingt als Kapitalismus bezeichnen kann, vielleicht als eine Art Kapitalismus 0.01.

Über Jahrzehnte hinweg waren amerikanische Regierungen so damit beschäftigt, fünfmal am Tag gen Wall Street zu beten, dass sie den “American Dream” in einen Mythos verwandelt haben. Laut einer Studie der Federal Reserve Bank of St. Louis liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen aus den untersten Fünftel der Einkommensverteilung in das oberste Fünftel aufsteigen, in den USA bei gerade einmal 7,5%. Zum Vergleich: In Kanada liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 13,5%. Oder mit den Worten von Studienautor Raj Chetty: „Deine Chance, den „American Dream“ zu leben, ist im Vergleich zu den USA fast doppelt so hoch, wenn du in Kanada aufwächst.“

Deutschland ist glücklicherweise bei weitem noch nicht so antikapitalistisch wie die USA. Aber auch hierzulande gibt es Entwicklungen, die gefährlich in diese Richtung zeigen. So kommt etwa der in der Vorwoche in einer vorläufigen Version veröffentlichte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zu dem Schluss, dass „die berufliche Aufstiegsmobilität von Generation zu Generation abgenommen hat“. So sei die Wahrscheinlichkeit für zwischen 1970 und 1986 Geborene, „einen niedrigen beruflichen oder Bildungsstatus der Elterngeneration zu überwinden und einen Aufstieg mindestens in den mittleren Status zu erreichen“ nur noch halb so hoch wie bei früheren Generationen.

Und es deutet einiges darauf hin, dass sich die soziale Mobilität bei den folgenden Generationen noch weiter verringern wird bzw. es schon hat. So haben sich die Realeinkommen der untersten 40% der Bevölkerung seit Ende der 90er Jahre vom Rest abgekoppelt und sind zurückgegangen. Zudem führt die hohe Vermögenkonzentration in Kombination mit den niedrigen Erbschaftssteuern dazu, dass sich die Ungleichheit immer weiter verfestigt. Dass sich ausgerechnet die FDP am stärksten gegen eine Anhebung der Erbschaftssteuern positioniert hat und diese am liebsten ganz abschaffen würde, ist schon sehr bezeichnend für das eigentümliche Leistungsprinzip-Verständnis vieler Marktliberaler.

Helikopter-Eltern

Wirtschaftssysteme haben gegenüber Regierungssystemen einen entscheidenden Vorteil: man kann sie problemlos modifizieren. Bei unerwünschten Wahlergebnissen kann man nicht einfach das Wahlrecht aussetzen und trotzdem weiterhin eine Demokratie haben, man muss die Resultate eben aushalten. Bei Wirtschaftsmodellen wie dem Kapitalismus ist das komplett anders. Man kann (und muss) sie immer wieder neu justieren, um unerwünschte Fehlentwicklungen wie eine zu starke Ungleichheit zu korrigieren. Dabei gibt es ziemlich viel Spielraum, ohne dass es beispielsweise wegen einer Veränderung der Sozialleistungen oder der Steuersätze gleich zu einem Systemwechsel kommt, wie ihn jetzt einige offenbar befürchten.

Gerade Ökonomen sind es gewohnt, in Zyklen zu denken und sollten eigentlich wissen, dass es für dynamische Wirtschaftssysteme keine statischen Lösungen gibt. Mal sind mehr Staatsausgaben nötig, mal weniger, mal braucht es eine strengere Regulierung, mal sollten die Zügel gelockert werden. Doch beim Thema Sozialstaat setzt diese Logik leider häufig aus: So wäre es beispielsweise überhaupt kein Widerspruch, die Agenda-Reformen und Steuersenkungen für die oberen Schichten damals für richtig gehalten zu haben, und gleichzeitig heute eine Reform der Reformen zu propagieren, weil sich die Rahmenbedingungen eben verändert haben und eine andere Lösung erfordern.

Den selbsternannten Rettern des Kapitalismus und Bewahrern der Freiheit scheint dieser Sinn für Pragmatismus jedoch in der Sozialstaatsfrage abzugehen. Natürlich darf man ihnen abkaufen, dass sie nur das Beste für unsere Gesellschaft im Sinn haben und sie tatsächlich glauben, dass der Kapitalismus (bzw. die Freiheit) derzeit „angegriffen“ wird und beschützt werden muss. Aber das denken Helikopter-Eltern auch, was ihr Übermaß an Fürsorge zwar verständlicher macht, aber nichtsdestotrotz die Entwicklung ihrer Kinder bremst. Und momentan muss man den Kapitalismus vor allem vor seinen größten Fans schützen, die nicht verstehen, dass wir Gefahr laufen, dieses schöne System aufgrund des Überengagements der letzten zwei Jahrzehnte kaputtzumachen.