Hillary Clinton hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Die Demokratin erreichte landesweit gut 200.000 Stimmen mehr als Donald Trump. Dennoch wird der Republikaner aufgrund des Wahlsystems der 45. US-Präsident werden. Das letzte Staatsoberhaupt, das von der Mehrheit der Wähler nicht gewählt worden war, hieß George W. Bush. Am Ende von dessen achtjähriger Amtszeit standen ein Flächenbrand im Nahen Osten und eine Jahrhundertfinanzkrise. Die Folgen begleiten uns bis heute. Nicht gerade ein gutes Omen.

Und Trump hat im letzten Jahr nicht gerade viel dafür getan, die Sorgen vor seiner Präsidentschaft zu zerstreuen. Entsprechend tief sitzt der Schock weltweit.

Dieser Schock besteht darin, dass eines der wissenschaftlich und ökonomisch fortschrittlichsten Länder der Welt tatsächlich einen Kandidaten wählt, dessen Wahlprogramm fast vollständig ohne konkrete Pläne auskam, der in einem bisher unbekannten Ausmaß haarsträubende Unwahrheiten propagierte und auf rhetorische Hetze gegen Minderheiten und Andersdenkende setzte. Das Wahlergebnis ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die glauben, dass Fakten und Rationalität die Grundlage für demokratische Entscheidungen bieten sollten. Das heißt nicht, dass die Entscheidung undemokratisch wäre. Aber sie ist definitiv eine Absage an wichtige Prinzipien des demokratischen Miteinanders.

Unklare ökonomische Folgen

Bei allem verständlichen Entsetzten über diese “Demokralypse” – wir wissen noch nicht, welche Politik Trump tatsächlich umsetzen wird. Es ist sogar gut möglich, dass er kurzfristig keinen Schaden anrichten, sondern die US-Wirtschaft (und damit auch die Weltwirtschaft) ankurbeln wird. Trump hat im Wahlkampf ein massives Investitionsprogramm versprochen. Bei seiner Siegesrede in der Wahlnacht kündigte er erneut an, Millionen neuer Jobs durch die Erneuerung der Infrastruktur zu schaffen.

Da die Republikaner ihre Mehrheiten im Kongress und im Senat behielten, wird Trump diese Pläne, die übrigens auch Hillary Clinton in ihrem Wahlprogramm hatte, ohne größere Widerstände umsetzen können. Womöglich sind es auch diese Wachstumsschübe, die dafür sorgten, dass die Finanzmärkte anders als vielfach befürchtet das Wahlergebnis ziemlich achselzuckend zur Kenntnis nahmen. Tatsächlich würde Trump sich damit in die Tradition seiner republikanischen Vorgänger einreihen, die die Staatsausgaben im historischen Vergleich deutlich stärker ausgeweitet haben als die vermeintlich keynesianisch geprägten Demokraten.

Unterstützt werden könnte die US-Konjunktur auch dadurch, dass die US-Notenbank mit der nächsten Zinserhöhung aufgrund der zu erwartenden Unsicherheit noch etwas länger wartet. An den Finanzmärkten sanken die Erwartungen für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember jedenfalls schon einmal deutlich.

Trumps Guantanamo?

Auch wird vielfach die Sorge geäußert, dass ein Präsident Trump den Kampf gegen den Klimawandel um Jahrzehnte zurückwerfen wird. Im Wahlkampf hatte Trump den Klimawandel als „Lügenmärchen der Chinesen“ bezeichnet und angekündigt, das Pariser Klimaabkommen nicht umzusetzen.

Das wird allerdings schwierig. Das Abkommen ist bereits in Kraft. Laut dem Vertragstext kann ein Land erst in drei Jahren von der Vereinbarung zurücktreten, wobei ein weiteres Jahr vergehen würde, bis dieser Austritt effektiv wäre – das wäre dann der November 2020, wenn Donald Trumps erste Amtszeit praktisch zu Ende geht. Das Pariser Abkommen könnte für Trump das werden, was Guantanamo für Obama war.

Vollkommen offen ist auch, ob Trump seiner radikalen Rhetorik in Sachen Einwanderung und Handelspolitik Taten folgen lässt. Genauso gut wäre es möglich, dass er es bei einigen wenigen symbolischen Maßnahmen belässt, wenn er beispielsweise merkt, dass die Grenze der USA ziemlich lang ist.

Trump steckt in der Obama-Falle

Vor ziemlich genau zehn Jahren hatte der Direktor des Peterson Institutes, Adam Posen, prophezeit, dass wir in ein Zeitalter eintreten würden, in dem die ökonomische Performance eines Landes keine verlässliche Größe für die Vorhersage von Wahlergebnissen sein würde. „Stattdessen werden Berichte über Korruption und der Aufstieg und Fall der persönlichen Popularität die Wahlentscheidungen bestimmen.“

Posen hat größtenteils rechtbehalten, wie Trumps Sieg eindrucksvoll zeigt. Allerdings steht Trump jetzt vor dem gleichen Problem, mit dem auch Barack Obama nach seinem Sieg 2008 konfrontiert war: Um die Wahl zu gewinnen, hat er extrem hohe Erwartungen geschürt, die kaum zu erfüllen sein werden. Seine Wähler werden ihn daran messen. Und es ist zu bezweifeln, dass Trump diese selbstgesteckten Ziele erreichen können wird. Entsprechend rasant dürfte sein Absturz sein. (Klar, die Selbstentzauberungsthese ist angesichts der deutschen Erfahrungen nur bedingt überzeugend, aber das Thema dieses Artikels lautet Zweckoptimismus.)

Europa: Don´t try this at home

Auch für die gemäßigten Politiker in Europa bietet die US-Wahl sehr viel Anschauungsmaterial, wie man populistische Bewegungen (nicht) eindämmen kann. Die wohl wichtigste Erkenntnis: Es ist keine erfolgsversprechende Strategie, Ängste vor denen zu schüren, die Ängste schüren. Die Clinton-Kampagne hat den historischen Fehler gemacht, sich an Donald Trumps Charakter abzuarbeiten. In der öffentlichen Wahrnehmung hatten sich Clintons Email-Probleme und die fast schon täglichen Entgleisungen Trumps einfach aufgehoben. Nach einer Schlammschlacht sehen alle gleich schmutzig aus, egal wieviel Dreck sie tatsächlich am Stecken haben.

Vor allem aber hat Trumps Erfolg wie schon zuvor der Brexit-Wahlkampf gezeigt, dass es nicht mehr ausreichend ist, sich als das kleinere Übel darzustellen, um die eigene Anhängerschaft an die Wahlurne zu bringen. Die Frustration über die eigene wirtschaftliche Lage und die Hoffnung auf einen „Change“ ist dagegen extrem mobilisierend. Diesen Effekt konnten die Meinungsforschungsinstitute bereits zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres nicht in ihren Modellen erfassen.

Der Kampf um den (vermeintlich) kleinen Mann

Laut einer CNN-Nachwahlbefragung erhielt Trump seinen größten Zuspruch keinesfalls aus den unteren Einkommensschichten: Wähler mit einem Jahreseinkommen von weniger als 50.000 US-Dollar stimmten mit 52% für Clinton, nur 41% für Trump. Bei den Einkommen von 50.000 bis 100.000 US-Dollar erzielte Trump dagegen einen Stimmenanteil von 50% (Clinton: 46%), bei Einkommen über 100.000 US-Dollar waren es 48% (Clinton: 47%).

Dennoch gaben viele Trump-Wähler an, er würde sich um die Zurückgebliebenen kümmern. Auch viele Wahlanalysen kommen zu dem Schluss, dass Trumps Erfolg ein Aufschrei des “kleinen Mannes” gewesen sei. Wie passt das zusammen?

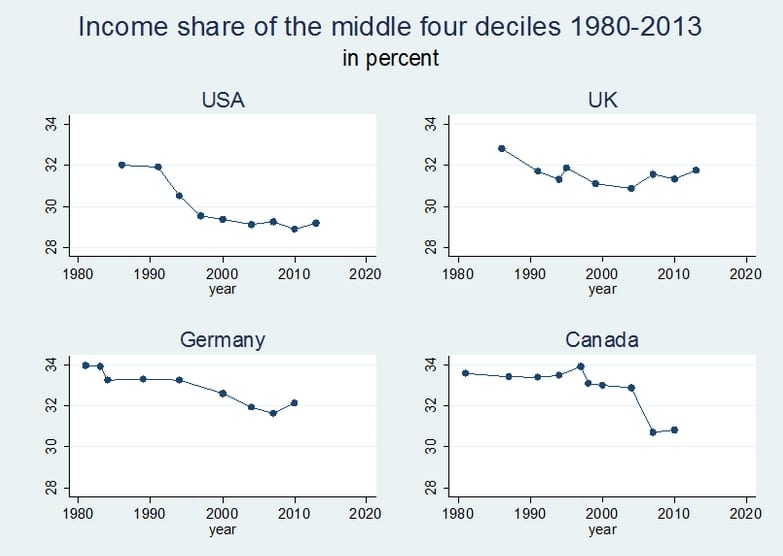

Nun: Offenbar sind viele Menschen, die eigentlich objektiv zur Mittelschicht gehöhren, der Meinung, sie wären inzwischen Teil der Unterschicht bzw. auf dem Weg dahin. Branko Milanovic zeigt, dass sich der Erfolg der heutigen Populisten sehr stark aus der Frustration der Mittelschichten speist, die in den letzten Jahrzehnten nur sehr geringe oder gar keine Reallohnzuwächse verzeichneten, wie folgende Grafiken illustrieren:

Die Einkommensanteile der mittleren vier Dezile sind demnach in den größten entwickelten Volkswirtschaften während der letzten 30 Jahre um 1 bis 4 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts zurückgegangen.

Das daraus resultierende Gefühl wird auch von den europäischen Populisten bedient. Die Brexit-Kampagne schaffte es, vielen Briten glaubwürdig zu vermitteln, dass ihre Probleme sich schon lösen würden, wenn Großbritannien nur aus der verhassten EU austrete. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Auch die AfD geriert sich durchaus erfolgreich als Partei des kleinen Mannes – dabei ist ihr Programm so ziemlich das Gegenteil davon.

Der Soziologe Markus Krüsemann liegt vollkommen richtig, wenn er schreibt: „Es gehört zu den Mühen der Ebene, immer wieder die Luft aus den AfD-Sprechblasen der Frontmänner und -frauen zu lassen, ihre Falschaussagen zu entlarven, die Substanzlosigkeit ihrer populistischen Forderungen und die Unsinnigkeit und Wirkungslosigkeit ihrer politischen Konzepte nachzuweisen, um so die politische Inkompetenz der Partei sichtbar werden zu lassen. (…) [Es geht] nicht darum, sich immer wieder an den empörungsträchtigen Zielsetzungen abzuarbeiten, vielmehr müssen die Marschrichtung und die damit verbundenen Konsequenzen von vermeintlich harmlosen programmatischen Zielen in einzelnen Politikfeldern sachlich und fundiert offengelegt werden.“

Krüsemann gibt sich nicht der Illusion hin, „dass man allein im Diskurs und mit den guten und richtigen Argumenten AfD-Wähler/innen und -Sympathisierende zurückgewinnen“ könne, denn: „Wie bei Parteien leider üblich, so wissen auch die allerwenigstens AfD-Anhänger über die Parteiprogrammatik Bescheid.“

Tatsächlich gibt es gerade in Deutschland eine erstaunliche Diskrepanz zwischen den Wünschen der Bevölkerung und den Zustimmungswerten der Parteien, die diese Wünsche am ehesten repräsentieren. Werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse von ein paar kürzlich in Deutschland erhobenen Umfragen:

- 85% sagen, die Unterschiede zwischen Gering- und Spitzenverdienern seien zu groß.

- 41% fühlen sich unterbezahlt (44% finden ihre Bezahlung angemessen).

- 44% glauben, dass die Chancen, durch eigene Anstrengungen sozial aufzusteigen, schlechter sind als vor 20 oder 30 Jahren (keine Veränderung: 26%, besser: 25%).

- 87% finden, dass es in den kommenden 10 Jahren im Vergleich zu heute für Normalverdiener und ihre Familien schwieriger werden wird, finanziell gut zurechtzukommen.

- 48% sind der Meinung, dass es richtig ist, wenn Deutschland europäische Krisenländer mit Finanzhilfen unterstützt (31% lehnen dies ab). 35% würden sogar eine extra zu diesem Zweck erhobene „Solidaritätssteuer“ in Höhe von 5 bis 20 Euro pro Monat bezahlen.

- Für 68% der 18- bis 34-jährigen Deutschen ist Europa ein „notwendiges Konstrukt“ bzw. „das einzig wahre Projekt für die Zukunft“. 89% finden, dass es zu viele arme Menschen gibt. 70% meinen, es gäbe zu viele Reiche.

- 82 bis 91% sprechen sich dafür aus, dass der deutsche Staat eine familienfreundlichere Politik betreiben sollte (Verbesserung der staatlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc.).

- 68% finden, dass der Wohlfahrtsstaat durch höhere Vermögenssteuern finanziert werden sollte.

- 58% wollen, dass die Mehreinnahmen des Bundes für zusätzliche Investitionen verwendet werden sollen (Schuldenabbau: 22%, Steuersenkungen: 16%).

Diese (sicherlich nicht vollständige) Sammlung von Empfindungen und Forderungen wird am ehesten durch die Parteiprogramme von SPD, Grünen und Linkspartei abgedeckt. Jedoch liegen alle drei Parteien zusammen in den Umfragen deutlich unter 50%. Offenbar gelingt es ihnen nicht, ihre Programmatik an die Frau oder den Mann zu bringen.

Mythos Einheitsbrei

Ein wesentliches Problem besteht auch darin, dass es populistischen Bewegungen immer stärker gelingt, sich als einzige Alternative zu einem “Kartell aus Altparteien” zu gerieren. Die AfD trägt diese Idee bereits im Namen und trifft damit einen wunden Punkt. Einer der beliebtesten Sätze bei Gesprächen über anstehende Wahlen lautet schon seit längerem: „Die sind doch alle gleich (schlecht).“ Das ist ein sehr gefährlicher Satz, den es zu entzaubern gilt, wenn man europäische Trumps verhindern will.

Das vom Wissenschaftszentrum Berlin betriebene „Manifesto Project“ wertet in akribischer Kleinarbeit die Wahlprogramme von mehr als 1.000 Parteien in über 50 Ländern seit 1949 aus und ordnet diese auf einer Links-Rechts-Skala rein. Positive Werte markieren dabei eine rechte Positionierung, negative Werte eine linke. Für Deutschland zeigen die Untersuchungen folgendes Bild:

Die Abbildung macht deutlich, dass wir Wähler in Deutschland heutzutage inhaltlich ein mindestens so breites Angebot wie in den Jahrzehnten zuvor haben. Auch von einem Kuschelkurs der beiden Volksparteien kann keine Rede sein: SPD und Union halten spätestens seit den 70er Jahren einen relativ konstanten programmatischen Abstand zueinander – wenn sich eine Partei zu stark auf die andere zubewegt, rückt diese möglichst schnell wieder weg. Diese inhaltlichen Unterschiede gilt es im Kampf gegen simplifizierende Populisten immer wieder herauszuarbeiten und so das Gerede vom Einheitsbrei als Mythos zu entlarven.

Wie aber könnte diese Aufklärungsarbeit gelingen? Die wichtigste Rolle käme hier sicherlich den Medien zu. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Qualität der Berichterstattung nach dieser US-Wahl erhöhen wird – im Gegenteil: Das Duell Clinton vs. Trump war für die Menschheit ein Desaster, aber für die Medien war es ein Segen.

Die erste Fernsehdebatte sorgte jenseits und diesseits des Atlantiks für Rekordquoten. Es war erschreckend, mit welcher Leidenschaft sich auch deutsche Medien auf jede noch so kleine Absurdität dieses Wahlkampfs stürzten. Das lässt für den langsam anlaufenden Bundestagswahlkampf nichts Gutes vermuten. Abgesehen davon spricht im Übrigen auch nichts dafür, dass ein unterhaltsamer Wahlkampf die Wahlbeteiligung erhöht. Diese lag in den USA mit ca 56,5% voraussichtlich noch einmal niedriger als vor vier Jahren.

Es wäre bestimmt auch hilfreich, wenn mehr Wähler sich alle paar Jahre mal ein wenig Zeit nehmen würden, um ein Parteiprogramm zumindest oberflächlich zu studieren. Noam Chomsky wunderte sich einst, welch umfassendes und kompliziertes Detailwissen sich Menschen über professionelle Sportveranstaltungen aneignen könnten – und gleichzeitig in geopolitischen oder innenpolitischen Fragen eine unglaubliche Oberflächlichkeit an den Tag legen.

Linke Aufräumarbeiten

Bleibt die Frage, welche Parteien die besten Chancen haben, wieder Ordnung in das populistische Chaos zu bringen. Es ist sicherlich zutreffend, dass die größten populistischen Bewegungen aus dem Fleisch der konservativen Parteien hervorgegangen sind. In den USA war es die Fundamentalopposition des republikanischen Establishments gegen die Obama-Administration, die die Grundlage für ultrarechte Verschwörungstheoretiker bereitete, die wiederum den Aufstieg Trumps maßgeblich beförderten. In Großbritannien war es der Druck der UKIP-Partei, der den konservativen Premierminister David Cameron überhaupt erst dazu verleitete, in der Hoffnung auf eine Wiederwahl ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft anzusetzen. In Deutschland war die AfD das Resultat der Enttäuschung vieler Konservativer über die Euro-, Gesellschafts- und Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.

Allerdings obliegt es jetzt in erster Linie den linken Parteien, diesen gefährlichen Strömungen den Nährboden zu entziehen. Denn ohne die passenden ökonomischen Rahmenbedingungen wären die populistischen Bewegungen niemals so groß geworden, wie sie es jetzt sind. Diese Rahmenbedingungen bestehen vor allem in einer wachsenden Ungleichheit und der Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg (siehe schrumpfende Mittelschichten). Und die Rezepte zur Behebung dieser Probleme kommen nun einmal in der Regel aus linken Parteien.

Für die US-Demokraten ist das Wahlergebnis die eindeutige Aufforderung zu einem inhaltlichen Kurswechsel. Der Weg dafür ist bereits vorgezeichnet: Der „demokratische Sozialismus“, mit dem Bernie Sanders in den Vorwahlen für Begeisterung sorgte, dürfte eine erfolgsversprechende Antwort auf Trumps nationalistischen Anti-Sozialismus sein. Der gesamte Wahlprozess hat eindeutig gezeigt, dass ein erheblicher Anteil der Wähler parteiübergreifend der Meinung ist, dass die Regierung den verteilungspolitischen Status quo verändern muss, und zwar zur Not auch mittels einer Umverteilung von Reichtum durch höhere Steuern.

Bernie Sanders hatte ein Programm, das diesem Wunsch Rechnung trug. Hillary Clinton übernahm einige von Sanders´ Ideen und rückte nach links. Allerdings war sie die falsche Kandidatin, um dieses Programm glaubwürdig zu kommunizieren.

Das sind sehr offensichtliche Parallelen zum SPD-Wahlkampf 2013. Wie oben gezeigt hatten die Sozialdemokraten damals ebenfalls ein Programm, das so links war wie seit langem nicht mehr – aber mit Peer Steinbrück einen Kanzlerkandidaten, der genau dieses Programm eben nicht repräsentierte, und eine Parteiführung, die lieber in eine bequeme große Koalition ging, als ein rechnerisch mögliches und inhaltlich passenderes Bündnis mit Linkspartei und Grünen zu riskieren.

Unabhängig davon, ob man diese Positionen nun teilt oder nicht – es wäre im gesamtgesellschaftlichen Interesse, wenn die linken Volksparteien von der britischen Labour-Partei über die französischen Sozialisten bis zur deutschen SPD wieder eine Politik machen würden, die in dem Sinne „populistisch“ ist, als dass sie Wünsche der Bevölkerungsmehrheiten aufgreift. So hat sich beispielsweise die SPD bereits programmatisch für eine rot-rot-grüne Koalition geöffnet – dies sollte sie im Wahlkampf auch offen propagieren. Mit der Union ins Bett gehen können die Sozialdemokraten nach der Wahl ja immer noch.

Der Anfang vom Ende des Populismus-Zeitalters

Philippe Legrain schreibt: „Liberale Internationalisten können es sich jetzt nicht erlauben, untätig zu sein. Trumps Sieg ist eine Katastrophe – und es kann noch viel schlimmer kommen. Um ängstliche Wähler zurück zu gewinnen, müssen wir unsere offenen, liberalen Gesellschaften verteidigen und positive Veränderungen anbieten.“

In einem Best-Case-Szenario kann die demokratische Kernschmelze also sogar eine heilsame Wirkung entfalten: Die Trump-Präsidentschaft könnte unfreiwillig demonstrieren, dass es für komplexe Probleme keine einfachen Lösungen gibt. Die gemäßigten politischen Kräfte könnten die Gelegenheit nutzen, sich selbst zurück in die Spur bringen und die dringend notwendigen Korrekturen an unseren Wirtschaftssystemen vorzunehmen.

Es kann also durchaus sein, dass die Wahl Trumps bereits den Anfang vom Ende dieses neuen Populismus-Zeitalters einleitet. Kling unrealistisch? Vielleicht. Aber wie gesagt: das Motto der Stunde heißt Zweckoptimismus. Oder um ein einmal den künftigen Philosophen im Weißen Haus zu zitieren: „No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach.“ Na dann, auf geht´s.