Im September wird sich die Pleite der Lehman Brothers zum zehnten Mal jähren und mit ihr auch der endgültige Ausbruch der globalen Finanzkrise. Und ungefähr genauso lange wird nun schon intensiv die Diskussion über den Zustand der Wirtschaftswissenschaften (Ökonomik) öffentlich in Tages- und Wochenzeitungen sowie Fachblogs ausgetragen.

Natürlich gab es auch vorher schon Bewegungen, die ihren Unmut artikulierten, etwa die französischen „Postautisten“ seit dem Jahr 2000. In Deutschland startete der Arbeitskreis Postautistische Ökonomik im Jahr 2003, nach verschiedenen Umbenennungen ist es seit 2012 das Netzwerk Plurale Ökonomik. Aber man tut diesen Bewegungen und der damit verbundenen Debatte wohl nicht mit der Behauptung unrecht, dass die konkrete „Pluralismus-Debatte“ vor allem seit der Finanzkrise an Fahrt aufgenommen hat.

In Deutschland haben sich seitdem die Studierenden aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik als zentraler Akteur etabliert. Gleichwohl trügt es sicher nicht, dass sie als „Studierende“ mit habituellen Anerkennungsproblemen konfrontiert sind. Neben ihnen melden sich dann meistens etablierte Fachvertreterinnen und -vertreter zu Wort, die dem Lager des „Mainstreams“ der Ökonomik oder dem gegenteiligen Lager der „heterodoxen“ oder „Pluralen Ökonomik“ zugeordnet werden.

Wenn man die Debatte seit einiger Zeit verfolgt hat, kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass sie inzwischen leider ziemlich auf der Stelle tritt, wozu beide – oder besser: die zahlreichen beteiligten – Seiten ihren Teil beitragen.

Die Dramaturgie läuft schon seit geraumer Zeit nach dem gleichen Schema ab. Die „heterodoxe“ Seite trägt die meist bekannten Kritikpunkte vor. Dagegen üben sich die Vertreterinnen und Vertreter „des Mainstreams“ darin, die Kritik „am Mainstream“ und die Forderungen nach mehr Pluralität abzuwehren (wenn die Argumente für die Pluralisierung nicht ignoriert werden).

Nun wurden in den letzten Jahren zahlreiche Studien zur Pluralität in der Ökonomik durchgeführt (hier einige Beispiele). Diese Studien belegen, dass es tatsächlich eine einseitige Ausrichtung der Ökonomik in der Lehre und in den Lehrbüchern gibt sowie alternative Denkströmungen (Postkeynesianismus, Neoricardianismus usw.) marginalisiert werden.

Im Grunde dürfte es deshalb gar keinen Diskussionsbedarf mehr darüber geben, ob die Ökonomik einseitig sei. Häufig relativieren Vertreterinnen und Vertreter „des Mainstreams“ aber diese nachgewiesenermaßen einseitige Ausrichtung mit anekdotischen Verallgemeinerungen, in denen sie z. B. auf eine „reflexive“ Veranstaltung (z. B. ökonomische Ideengeschichte) in ihrem Umfeld verweisen – ganz so, als ob es die oben erwähnten Studien zum Gesamtzustand der ökonomischen Ausbildung und der Ökonomik überhaupt nicht gäbe.

Oder aber es wird zwar eine gewisse Einseitigkeit der Ökonomik zur Kenntnis genommen, diese jedoch als „notwendiger“ Kanon bzw. als „state of the art“ etikettiert, der gelehrt werden müsse. Auf diese Weise lässt sich relativ schmerzfrei Sympathie für die Plurale Ökonomik bekunden, um am Ende ganze Eimer voller Krokodilstränen darüber zu verschütten, dass nicht sonderlich viel Zeit für Plurale Ökonomik bleibt. Das gilt wohlgemerkt auch angesichts eines Kanons, der inhaltlich stark in der Kritik steht, weil er bisweilen als „indoktrinierend“ empfunden wird (z. B. Achim Truger in Treeck/Urban 2016).

Mit dem Ausblenden der genannten empirischen Befunde wird nicht nur die eingangs erwähnte Dramaturgie einfach weitergedreht. Darüber hinaus begünstigt es das ständige Konstruieren und Reproduzieren von Missverständnissen. Trotz inhaltlicher Schärfung (z. B. bezogen darauf, was „Pluralismus“ sein soll) und trotz der einen oder anderen nuancierten Änderung in der Argumentation „des Mainstreams“ scheint die Debatte auf der Stelle zu treten. Diesen Eindruck kann haben, wer die Debatte schon länger verfolgt.

Mainstream

Nach wie vor gehört es zu einer Abwehrstrategie „des Mainstreams“, so zu tun, als ob „die Wissenschaft“ sich selbst regulieren könne. Wenn also die Befunde der Marginalisierung „heterodoxer“ Denkschulen nicht ignoriert werden, so wird bisweilen argumentiert, dass doch bitte der Staat nicht eingreifen soll: Die Vielfalt des Fachs wäre am besten der Selbstverantwortung der Fakultäten, Fachbereiche etc. zu überlassen.

Was ist nun aber angesichts von Pfadabhängigkeiten, die nicht von selbst durchbrochen werden können? Die beschworene Selbstverantwortung hat jedenfalls nicht verhindert, dass bestimmte Denkrichtungen in der Ökonomik marginalisiert wurden. Wie ist also in einem „unebenen Schlachtfeld der Paradigmen“ für Pluralität zu sorgen? Wie kann z. B. die UNESCO-Resolution zur Wissenschaftsfreiheit angemessen umgesetzt werden?

In diesem Zusammenhang lässt sich auf ein jüngeres Papier von Arne Heise verweisen, in dem er darauf aufmerksam macht, dass „der Staat“ die Wissenschaftsfreiheit nicht nur im Sinne der Abwehr äußerer Eingriffe in die Wissenschaft garantieren muss – vielmehr verpflichtet die Wissenschaftsfreiheit den Staat auch zu garantieren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung unabhängig von den jeweiligen Paradigmen durchführen können. Die oben erwähnten Studien zur Pluralität in der Ökonomik zeigen nun wiederum sehr deutlich, dass erhebliche Schwierigkeiten existieren, unabhängig von den jeweiligen „Paradigmen“ zu forschen. Kritische Töne lassen sich auch der erwähnten UNESCO-Resolution zur Wissenschaftsfreiheit (weltweit) entnehmen, wo z. B. im Punkt 7 die Sorge vorgetragen wird, dass die Wissenschaftsfreiheit bedroht sei durch

„die Gewährung von Fördermitteln allein für zweckgebundene Forschung, beispielsweise mit Blick auf wirtschaftliche Vermarktung, oder die völlige Streichung öffentlicher Fördermittel, gerade auch für nicht-zweckgebundene, erkenntnisorientierte Grundlagenforschung, auch in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen“.

Jedoch haben es vor allem methodische und ideengeschichtliche Grundlagenforschung oder wirtschaftsethische Forschungen in der Ökonomik weiterhin sehr schwer. Das liegt z. B. an der Fixierung auf Rankings als Gütekriterium wissenschaftlicher Arbeit, da die Publikation von Forschung z. B. im Bereich der Ideengeschichte allenfalls in weniger reputierlichen Journals oder in Monographien möglich ist. Damit lässt sich dann bei Berufungen oder Forschungsanträgen kaum ein Blumentopf gewinnen. Darüber hinaus hat die sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung generell einen sehr schweren Stand in der ökonomischen Forschungsförderung. Unabhängig davon, ob es ideologische oder methodologische Gründe sind: Die Forschenden, die sich dennoch mit methodischen oder ideengeschichtlichen Fragen beschäftigen, haben deshalb erhebliche Schwierigkeiten, wenn sie und ihr wissenschaftliches Wirken am Kriterium eingeworbener Drittmittel gemessen werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei klargestellt, dass es dabei nicht darum geht, jede ökonomische Fakultät o. Ä. mit einem Lehrstuhl zur normativen Ökonomik, Ideengeschichte usw. zu versehen. Doch das andere – aktuelle – Extrem, bei dem sich die entsprechende Grundlagenforschung auf wenige Forschende konzentriert, die das lediglich als „Spleen“ oder „Liebhaberei“ neben dem regulären Forschungsbetrieb betreiben müssen, ist auch kein optimaler und wünschenswerter Zustand.

In diesem Zusammenhang ist auf ein jüngeres Gegenargument zur Pluralismus-Debatte hinzuweisen: Vertreterinnen und Vertreter „des Mainstreams“ halten neuerdings jenen, die sich für mehr Pluralismus in der Ökonomik stark machen, vor, in einem veralteten Schuldenken stecken geblieben zu sein. Damit wird mehr oder minder auf die Hinweise reagiert, dass bestimmte Denkschulen nicht in der Lehre (aber auch kaum in der Forschung) vorkommen.

Zwar mag es sein, dass es tatsächlich noch vereinzelte heterodoxe „Paradigmen-Krieger“ gibt, die strikt in ihrer „Schulbahn“ denken. Um was es der Pluralismus-Forschung und -Forderung aber tatsächlich geht, ist die Sichtbarmachung mangelnder Inhalte, die sich eben typischerweise auch an „Schulen-Bezeichnungen“ festmachen. Diese „Schulen“ werden hier eher als grober Rahmen – als ein theoretisch-inhaltliches Cluster – verstanden, um inhaltliche und methodologische Differenzen in den ökonomischen Strömungen aufzuzeigen. So unterscheidet sich eine neoricardianische Expertise erheblich von einem alt-institutionellen oder sozioökonomischen Vorgehen. Insofern geht es der Pluralismus-Forderung nicht um dogmatisch geformte Reißbretter, auf die die akademische Lehre festgenagelt werden soll. Vielmehr geht es um das intellektuelle Umfeld, in dem grundsätzlich verschiedene Denkrichtungen eingeschlagen werden können.

Damit lässt sich zu einem weiteren Problem überleiten: der Unkenntnis bis Ignoranz heterodoxer Wissensbestände. Zwar wird dazu oft als Umkehr-Strategie der Vorwurf an „Heterodoxe“ gerichtet, den Stand des „Mainstreams“ nicht zu kennen. Das mag in einzelnen Fällen auch so sein – die stereotype Bezeichnung des Mainstreams als „neoklassisch“ wäre solch ein Beispiel (dazu später mehr). Schwerer wiegt hier aber die gegenteilige Beobachtung. So hat z. B. Stefan Kesting unlängst darauf hingewiesen, dass Akerlof und Shiller mit ihren Animal Spirits zwar alternative Sichtweisen in den Mainstream einbrachten, ihr Werk jedoch gänzlich frei von Hinweisen auf genau die heterodoxen ökonomischen Strömungen blieb, die viele ihrer Aspekte bereits benennen (dies reicht von Thorstein Veblens Habit of Thought bis zu diversen postkeynesianischen Elementen).

Ähnliches gilt für „Neuentdeckungen“, wie sie Dani Rodrik kürzlich zu Protokoll gab, nämlich die Einsicht, dass globaler Handel auch „Globalisierungsverlierer“ erzeugt. So hätte den Vertreterinnen und Vertretern „des Mainstreams“ schon längst auffallen können, dass dies immer wieder Thema in heterodoxen Ansätzen ist (z.B. in der Regulationstheorie). Die Pluralismus-Forderung bedeutet dann lediglich, einfach mal die Scheuklappen zur Seite zu legen und zu schauen, wo bestimmte Probleme, Phänomene usw. bereits behandelt wurden.

In der Summe besteht auch nach wie vor das Problem, dass die „Standard-Ökonomik“ zwar eine Vielfalt aufweist, in der Pluralismus-Debatte aber selten auf die qualitativen Unterschiede in der Vielfalt eingegangen wird – die Modifikationen bestehender Modelle und Theorien sowie das eine oder andere neue Betätigungsfeld können eben nur einen Teil der Vielfalt abdecken, für die die (moderne) Pluralismus-Forderung (wie z. B. ISIPE 2014) steht. Entsprechend wird rege aneinander vorbeigeredet. Hinzu kommt, dass dort, wo wissenschaftliche Neugierde und wissenschaftliches Interesse die Türe zur Wissenschaftsfreiheit offenhalten sollten, „heterodoxe“ Forschende und der entsprechende Nachwuchs üblicherweise Exklusionserfahrung sammeln dürfen, wenn sie methodologisch, theoretisch usw. andere Pfade beschreiten (möchten).

Plurale Ökonomik

Die Marginalisierung alternativen Denkens in der Ökonomik ist zwar empirisch gut belegt. Allerdings wäre der Blick zu einseitig, bliebe er lediglich auf „dem Mainstream“ der Ökonomik ruhen. Denn es lassen sich durchaus auch verschiedene Punkte auf Seiten der Pluralen Ökonomik benennen, die zumindest zum Nachdenken einladen.

Das fängt bereits damit an, dass „der Mainstream“ gerne mit „der Neoklassik“ gleichgesetzt wird. Richtig ist, dass wir in der Lehre neoklassische Modelle antreffen. Aber wir finden auch andere Ansätze, die mit Fundamentalannahmen der Neoklassik mehr als deutlich brechen (Neue Institutionenökonomik, Spieltheorie usw.). Sicher mag ein Teil der Modellvielfalt auf Variationen der Standard-Modelle zurückgehen. Aber lässt sich die Standard-Ökonomik insgesamt als „neoklassisch“ oder „axiomatische Variation“ neoklassischer Theorie(n) bezeichnen? Hier dürfen laute Zweifel kommen. Zur Illustration sei auf den 2014 verstorbenen Fred Lee verwiesen, der zum „neoklassischen Mainstream“ folgende unterschiedliche Strömungen zählte: „classical-evolutionary-behavioral game theory, evolutionary-behavioral-experimental economics, neuro-economics and agent-based complexity economics.“

Wenn diese unterschiedlichen Strömungen zum neoklassischen Mainstream gehören sollen, was ist dann aber noch „neoklassisch“? Das ist weit mehr als eine ideengeschichtliche Spitzfindigkeit – vielmehr geht es darum, dass sich offene Vertreterinnen und Vertreter der „Standard-Ökonomik“ von der Pluralismus-Kritik gar nicht angesprochen fühlen müssen, wenn diese eine „neoklassische Standard-Ökonomik“ anprangert, mit der sie schon längst nichts mehr am Hut haben. In diesem Punkt macht sich die Plurale Ökonomik unnötig unglaubwürdig.

Ein wichtiger, aber in der pluralen Szene meiner Erfahrung nach nicht offen diskutierter Problemkomplex betrifft generationelle und habituelle Differenzen. Gemeint ist ein habituelles Gefälle zwischen den Studierenden, dem wissenschaftlichen Nachwuchs und den noch existierenden „etablierten“ Vertreterinnen und Vertretern der ökonomischen „Heterodoxie“: Denn das, was z. B. die Studierenden als „Pluralismus“ fordern (z.B. ISIPE 2014) muss nicht deckungsgleich mit dem sein, was „etablierte Heterodoxe“ beim Pluralismus im Sinn haben.

Hier scheint auch ein unausgesprochen tiefer Graben durch die Pluralismus-Debatte zu verlaufen: nämlich zwischen der Dominanz formaler heterodoxer Ansätze und der Forderung nach Pluralität, die auf eine sozialwissenschaftliche Ökonomik hinausläuft. Das wird bereits vorsichtig von aufmerksamen Studierenden bemängelt, wenn sie darauf hinweisen, dass „andere Denkschulen [..] unterrepräsentiert [sind] und [sich] regelmäßig dem Post-Keynesianismus oder auch der Komplexitätsökonomik unterordnen [müssen].“

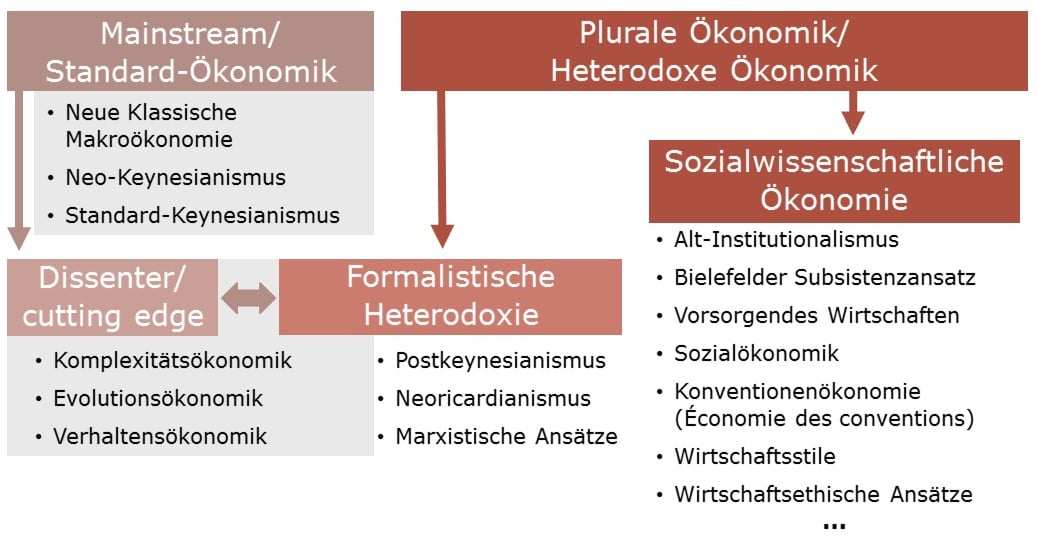

Von dieser Ausnahme abgesehen existiert in der Pluralismus-Debatte bislang kaum eine Sensibilität für die fundamentalen Unterschiede zwischen einer „formalistischen“ Heterodoxie und einer stärker sozialwissenschaftlich ausgerichteten Ökonomik, wie ich sie in der folgenden Abbildung illustriert habe.

„Formalistische“ Heterodoxie und sozialwissenschaftliche Ökonomik im Vergleich

Dabei sind es gerade viele der Ansätze einer als sozialwissenschaftlich verstandenen Ökonomik, die in ganz besonderer Weise auf die geforderte Inklusion sozialer bzw. sozioökonomischer Elemente hinwirken. Genau diese sozialwissenschaftlichen Ansätze sind es auch, die es „der“ Ökonomik ermöglichen würden, dort anzusetzen, wo die „Standard-Ökonomik“ bislang „den Anschluss an viele andere Entwicklungen in den Sozialwissenschaften (insbesondere zu den verschiedenen „cultural turns”) verloren hat“, wie Silja Graupe und Walter Otto Ötsch anmerken. Das gilt umso mehr für eine Plurale Ökonomik, die sich der Trias aus theoretischem Pluralismus, methodischem Pluralismus und Interdisziplinarität verschrieben hat.

Ist diese Pluralismus-Forderung wirklich ernst gemeint, dann kann sich „Pluralität“ nicht einfach auf den Austausch oder die Modifikation von Modellen, Annahmen und Variablen reduzieren. Vielmehr geht es auch um die Verwendung anderer anerkannter wissenschaftlicher Verfahren/Ansätze (grounded theory, Hermeneutik, Diskursanalysen, Analysen von Sozialkapitalien etc.) und das Aufgreifen von wirtschaftlichen Themen, die bisher in der Ökonomik vernachlässigt wurden. Dazu zählen z. B. Ökonomisierungstendenzen und die damit verbundenen Probleme, auch institutionelle Anomie oder die Frage der angemessenen Analyse solidarischer Wirtschaftsformen.

Wo jedoch einst die Studierenden die Dominanz einer neoklassischen Modellökonomik kritisierten und eine weniger formale Modellökonomik forderten, halten sie heute zwar andere, aber dennoch weiterhin formale Modelle in den Händen (z. B. Agenten basierte Modelle sowie komplexitätsökonomische, evolutionsökonomische und postkeynesianische Modellierungen). Und dort, wo früher der Mangel an wirtschaftsethischer Kompetenz und Praxisrelevanz beklagt wurde, bleibt mensch auf halber Strecke stehen, wenn zwar zu Recht z. B. die Ungleichheit in der Gesellschaft thematisiert ist, ohne dabei aber etwas Nennenswertes zu den normativen Implikationen sagen zu können. Gerechtigkeitsfragen bleiben somit wie eh und je ein umschifftes Gebiet oder werden auf Formeln und Tabellen heruntergebrochen, um sich nur nicht mit Maßstäben oder Kriterien für (ökonomische) Gerechtigkeitsfragen beschäftigen zu müssen – ganz so, als ob diese normativen Aspekte nicht zum gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gehören würden.

In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass die Fragen z. B. nach einem „gerechten Lohn“, dem „gerechten Profit“ oder auch dem „guten Leben“ einstmals selbstverständlich Bestandteil ökonomischer Betrachtungen waren. Diskussionen um zu niedrige Mindestlöhne in Deutschland oder Management-Boni (z. B. im Zeitgespräch des Wirtschaftsdiensts 2004) illustrieren immer wieder aufs Neue die Aktualität solcher Fragestellungen. Wäre es dann nicht an der Zeit, diese normativen Orientierungsmomente wieder mit in die ökonomische Betrachtung aufzunehmen?

Letztlich mangelt es in der Pluralismus-Diskussion an Beispielen, die Dritten plastisch vor Augen führen können, wie die Einbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft ganz konkret im Sinne wissenschaftlicher Ansätze aussehen kann. Zu denken wäre an Ansätze der feministischen Ökonomiken, an Teile des Neohistorismus (z. B. Wirtschaftsstile oder Wirtschaftskulturforschung), der Sozioökonomie oder auch an die französische Konventionenökonomie (économie des conventions).

Freilich müssten die einen oder anderen Ansätze wiederentdeckt und/oder weitentwickelt werden (z. B. die Wirtschaftsstile). Aber genau das könnte auch ein Grund für die Forderung nach Pluralität in der Ökonomik sein: Bislang noch in den Kinderschuhen steckende Ansätze sollten die echte Chance bekommen, zu einer methodologischen und theoretischen Reife zu gelangen. Doch dieses Argument ist in der Debatte um die Pluralisierung der Ökonomik nicht zu vernehmen.

Schlussbemerkungen

In der Tat existieren heute sehr erfreuliche Entwicklungen in Richtung einer „Pluralen Ökonomik“ (z. B. die Neugründung der Cusanus-Hochschule oder der Master „Plurale Ökonomik“ in Siegen). Doch mahnt die aktuelle Forschung zur ökonomischen Heterodoxie in Deutschland zu einer gewissen Zurückhaltung (Stichwort „heterodoxe Leuchttürme“). Denn entscheidend für die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung sind:

- eine kontinuierliche und sichere Grundfinanzierung,

- eine nachhaltige Nachwuchsförderung, d. h. eine berufliche Perspektive für den akademischen Nachwuchs,

- der Umfang, in dem sich wissenschaftliche Akzeptanz und gesellschaftspolitische Relevanz gewinnen lässt,

- der Rückhalt aus dem politischen und zivilgesellschaftlichen Umfeld und

- die Möglichkeiten, den wissenschaftlichen Reproduktionsprozess – z. B. über Berufungsverfahren und die Festlegung von Evaluationsstandards – in Richtung einer „Öffnung“ hin zu beeinflussen.

Es ist davon auszugehen, dass es bei der „Pluralen Ökonomik“ nach wie vor nicht gut um diese Faktoren bestellt ist. Darüber hinaus besteht nach über zehn Jahren Pluralismus-Debatte der eigenartige Eindruck, dass die einstmals mit viel Elan von Studierenden gestartete Pluralisierungsbewegung in einer „Normalisierungsphase“ stecken geblieben ist. „Der Mainstream“ hat gelernt, sich irgendwie mit „den Pluralos“ zu arrangieren, und die Auseinandersetzung erfolgt auch nicht mehr in der konfrontativen Schärfe wie in der Vergangenheit (was durchaus positiv zu werten ist). Es gibt „Sofagespräche“, der Treff mit dem (überwiegend männlichen) „Mainstream“-Prof. geriert sich zum „social happening“. Dieses lässt wohlige Zufriedenheit darüber entstehen, wie gut mensch sich doch irgendwie versteht und wie gut es war, einmal über Pluralität und so gesprochen zu haben.

Doch bei aller derartigen guten Laune bleibt es zur Stärkung einer sozialwissenschaftlichen Ökonomik, die immer wieder Teil der Pluralismus-Forderung ist, auch heute noch ein sehr, sehr weiter Weg. Warum das so ist und was sich dagegen unternehmen lässt, diese selbstkritische Auseinandersetzung wird in der „Pluralo-Szene“ noch zu führen sein. Die entsprechende Debatte wird aber auch geführt werden müssen, wenn die Pluralismus-Debatte weiterkommen soll.

Zum Autor:

Sebastian Thieme ist Diplom-Volkswirt, hat im gleichen Fach zum Thema „Subsistenz/Selbsterhaltung“ promoviert und war in verschiedenen Projekten zur Pluralität der Ökonomik tätig. Forschungsschwerpunkte sind u. a. Subsistenzethik, Selbsterhaltung als Wirtschaftsmotiv, Sozialstaat, Ökonomik und Normativität, Plurale Ökonomik, das Denken in Wirtschaftsstilen und ökonomische Misanthropie. Webseite: economicethics.blogspot.com. Auf Twitter: @EconomicEthics

Hinweis:

Weitere Beiträge zur Pluralismus-Debatte finden Sie hier.