Bereits seit längerem gibt es eine wachsende und vor allem von Studierenden getragene Bewegung für mehr Pluralismus in der Ökonomie, die ökonomischer Forschung und Lehre theoretische Einseitigkeit und methodische Engführung vorwirft. Wurden deren Aktivitäten in den ersten Jahren größtenteils ignoriert, gibt es inzwischen offenbar vermehrt das Bedürfnis, der Kritik am fehlenden Pluralismus entgegenzutreten. Jüngste Beispiele dafür sind ein Beitrag der Wiener Ökonomen Harald Badinger, Harald Oberhofer und Jesus Crespo Cuaresma im Standard oder Johannes Beckers Artikel im Makronom.

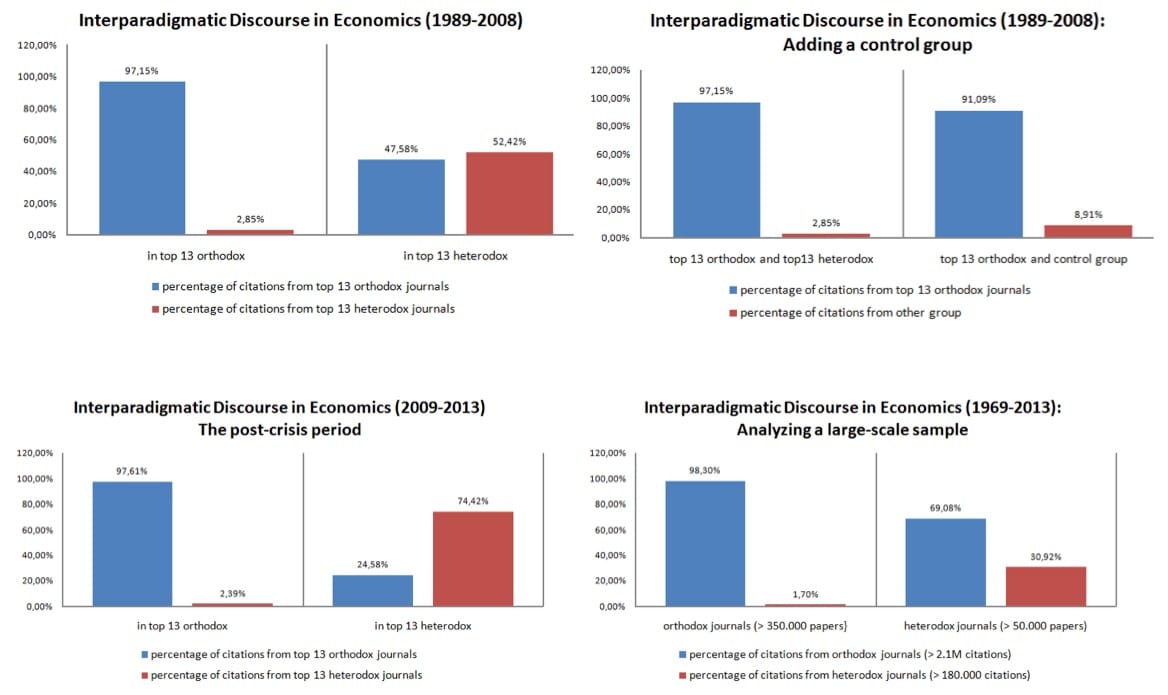

Zwar können es sich die beiden erwähnten Beiträge leider nicht verkneifen, die plurale Ökonomie pauschal der „Pseudowissenschaft“ (Badinger et al.) oder der „Fundamentalopposition“ á la „Jutta Ditfurth“ (Becker) zu bezichtigen. Allerdings kann man es auch als Fortschritt interpretieren, dass sich die sogenannte „etablierte“ oder „orthodoxe“ VWL nun offensichtlich stärker dem Diskurs stellt. Denn dem war lange nicht so: Wie beispielsweise eine Zitationsanalyse von Forschern der Uni Linz zeigt, war die orthodoxe VWL ziemlich lange bemüht, den intellektuellen Austausch mit der heterodoxen Ökonomik minimal zu halten.

Bewegung für Pluralismus in der Ökonomie

Die Kritik am herrschenden ökonomischen Diskurs in Forschung und Lehre ist unter anderem auch eine Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Zentrum der Kritik steht dabei die theoretische und methodische Verengung der ökonomischen Disziplin, die sowohl zu einer verkürzten Analyse der Krisenursachen als auch zu einem eingeschränkten Blick auf mögliche Lösungswege geführt habe. Initiativen wie das „Netzwerk Plurale Ökonomik“ und die „International Student Initiative for Pluralism in Economics“ versuchen deshalb mittels selbstorganisierter Ringvorlesungen zu zeigen, dass es auch ökonomische Ideen und Konzepte jenseits des neoklassisch fundierten Mainstreams gibt.

In ihrer ebenfalls im Makronom erschienenen Replik auf Johannes Becker hat Birte Strunk vom Netzwerk Plurale Ökonomik argumentiert, dass die Studierenden – anders als es Johannes Becker behauptet – mit ihren Wünschen nach mehr Vielfalt in der Lehre bei Professorinnen und Professoren zumeist auf Ablehnung stoßen würden.

Und meiner Meinung nach haben Strunk und das Netzwerk Plurale Ökonomik mit dieser Einschätzung größtenteils recht. Den Einwänden der Studierenden wird in der Regel mit einem fast schon standardisierten Muster begegnet – zusammen bilden diese Diskussionen was man „Standardsituationen der Ökonomiekritik“ nennen könnte. Im Folgenden habe ich auf Basis eigener Erfahrungen und Fragen von Studierenden ein persönliches Best-of ökonomischer Kritikabwehr zusammengestellt. Außerdem will ich versuchen, Antworten auf die Standardantworten zu geben.

Standardsituation: Lehre vs. Forschung

Gerade Studierenden wird auf die Forderung nach mehr Theorien- und Methodenvielfalt oft entgegengehalten, dass Lehre und Lehrbücher zwar neoklassisch ausgerichtet sein mögen, die aktuellste Forschung jedoch längst darüber hinausgehen würde. Deren formal-mathematisch oder ökonometrisch fundierte Erkenntnisse könne aber nur verstehen, wer zuvor viel Zeit in die Einübung von Grundlagen investiere.

Die Beschränkung auf neoklassische Theorie wird so als notwendige Vereinfachung zur Generierung eines entsprechenden Trainingsprogramms präsentiert – fortgeschrittene (Doktorats-)Studierende könnten dann aber das enge neoklassische Theorie-Korsett hinter sich lassen, wenn sie sich empirischen Fragen mittels etablierter ökonometrischer Methodik widmen.

Im Grunde gibt diese Antwort den Studierenden Recht, mahnt sie aber gleichzeitig zu Disziplin und Geduld. Schon Thomas S. Kuhn meinte, dass ein Paradigma mit „Papier und Bleistift“ erlernt wird – also durch die wiederholte Ausführung der mit dem Paradigma verbundenen formalen oder konzeptionellen Modelle. Diese Funktion wird dem ökonomischen Lehrbuch in der professoralen Replik ganz explizit und selbstverständlich zugeschrieben und damit die eigene paradigmatische Fixierung dokumentiert.

Dessen ungeachtet sind mit dieser Antwort eine Reihe von Problemen verbunden. Erstens erklärt dieses Argument nicht, warum alternative Theorien und Methoden in der Lehre de facto völlig ausgeblendet werden. In anderen sozialwissenschaftlichen Studienrichtungen wie der Soziologie oder der BWL sind Einführungskurse mit einer größeren Zahl an präsentierten Theorien eine Selbstverständlichkeit. Auch in methodischer Hinsicht gehören Grundlagen in quantitativ-statistischen und qualitativ-fallstudienbasierten Methoden dort zum Kerncurriculum.

Zweitens verhindert der enge Fokus auf neoklassische Theorie und formale bzw. ökonometrische Methoden in der Lehre mittelfristig auch eine größere Theorienvielfalt in der Forschung: wie soll jemand eine Doktorarbeit auf Basis evolutionär- oder institutionell-ökonomischer Theorien verfassen, wenn er oder sie von diesen Theorien noch nie zuvor gehört hat?

Drittens ist es mit der Theorienvielfalt in der Forschung dann doch nicht so weit her, wie die Replik vieler Ökonominnen und Ökonomen glauben lassen möchte: Standard-Modelle aus Lehrbüchern und deren Annahmen bilden hier zumeist den zentralen Referenzrahmen und haben damit durchaus Einfluss auf die tägliche Forschungspraxis.

Zuletzt lässt der Fokus auf den Gegensatz zwischen Forschung und Lehre den mindestens ebenso wichtigen Bereich der Politikberatung aus dem Blick fallen. Dabei sind die in politischen Kontexten verwendeten Argumente und Modelle der Lehrbuchökonomie oft viel näher als den aktuellen Forschungsdebatten, wie beispielsweise die Debatte um die Einführung des deutschen Mindestlohns gezeigt hat, in der gerade orthodoxe Forscher eine Vielzahl von Fehlprognosen produziert haben – die vermeintliche Bedeutungslosigkeit der Lehrbuchinhalte für Ausrichtung und Charakter der Disziplin ist vor diesem Hintergrund nur schwer aufrecht zu erhalten.

Standardsituation: Feigenblätter vs. Strohmänner

In der Regel handelt es sich nämlich bei Beispielen für „alternative“ theoretische Ansätze in der ökonomischen Forschung um rhetorische Feigenblätter. Einzelne Studien, die in einzelnen Punkten vom neoklassischen Standardmodell abweichen, werden als Beleg für die vorhandene Pluralität der Ökonomie bemüht. Das Problem ist jedoch, dass Erkenntnisse dieser abweichenden Studien nicht in den Kernbestand neoklassisch fundierter Ökonomie zurückwirken. Mehr noch: das standardisierte Lehrbuchmodell gilt zumeist als Referenzmaßstab empirischer Beobachtungen. So arbeiten etwa verhaltensökonomische Studien ihre Resultate regelmäßig in Referenz zum Rationalitätsverständnis des neoklassischen Homo Oeconomicus ab. Letzteres wird damit in seiner Rolle als zentrale Säule ökonomischer Theoriebildung weiter gefestigt.

Umgekehrt wird dann den Kritikern der ökonomischen Theorie und Lehre entgegengehalten, sie arbeiteten sich an Strohmännern ab und machten es sich zu einfach: der herrschende ökonomische Mainstream sei inzwischen viel breiter und pluralistischer – zum Beleg wird auf eine stetig wachsende Zahl an Modellen verwiesen, die von unterschiedlichen Annahmen ausgehen.

Standardsituation: Modellvielfalt vs. Theorienvielfalt

Der Verweis auf die große Vielfalt an formalen Modellen wirft tatsächlich die Frage auf, inwieweit Modellvielfalt der geforderten Theorienvielfalt entspricht. Mit anderen Worten: sind Modelle mit anderen Annahmen nicht auch andere Theorien und damit per se Beleg eines vielfältigen ökonomischen Denkens?

Leider ist eine derartige Replik an zweierlei Stellen unzureichend: Erstens führt die Anrufung einer großen Modellvielfalt zu einer systematischen Infragestellung der internen Konsistenz mainstreamökonomischer Theoriebildung, da die hier referenzierten unterschiedlichen Modelle mit teils widersprüchlichen Annahmen und Ergebnissen aufwarten, die nicht so ohne weiteres theoretisch vereinbar sind. Ohne weitere Annahmen und Aussagen darüber, wie diese Widersprüche in weiterer Folge aufgelöst werden, lässt sich jenseits des Standardmodells keine kohärente Theorie mehr erkennen.

Zweitens zeigt das Generieren immer komplexerer Variationen ökonomischer Standardmodelle, dass hier vor allem solche alternativen Annahmen und Hypothesen Verwendung finden, die verhältnismäßig leicht in das Standardmodell eingegliedert werden können. Umgekehrt werden Konzepte, die die neoklassischen Rahmenheuristiken grundlegend in Frage stellen würden – wie etwa effective demand, Macht oder endogene Instabilität á la Minsky – zumeist weiträumig umschifft.

Selbst wenn man eine gewisse Öffnung hinsichtlich zulässiger Modellannahmen zugestehen mag, ändert dies nur wenig an der methodischen Engführung der Disziplin auf Basis von mathematisch lösbaren Gleichgewichtsmodellen und ökonometrischen Studien. Eine zentrale Rechtfertigung für diesen methodischen Fokus wiederum verweist auf die Präzision mathematischer Beschreibung und die Genauigkeit ökonometrischer Analysen.

Standardsituation: Präzision vs. Relevanz

Bis zu einem gewissen Grad lassen sich Theorie und Methode nicht völlig voneinander trennen. Evolutionär-ökonomische Ansätze in der Tradition Joseph A. Schumpeters lehnen Gleichgewichtsmodelle aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ab und erfordern alleine schon deshalb andere Methoden wie beispielsweise agentenbasierte Computersimulationen oder historische Fallstudien.

Gerade gegen derartige Ansätze werden dann jedoch fehlende Präzision und mangelnde Verallgemeinerbarkeit eingewandt. Würde man umgekehrt die analytische Adäquatheit der ahistorischen Universalität mathematisch formulierter Zusammenhänge genauso kritisch in den Blick nehmen, würde wohl klarwerden, dass dieser Ansatz mit mindestens ebenso großen Operationalisierungsproblemen zu kämpfen hat. Auch hier gilt: ein sowohl-als-auch von formal-mathematisch und historisch-qualitativen Ansätzen würde helfen, die jeweiligen blinden Flecken und analytischen Grenzen dieser Methoden aufzudecken und zu verstehen.

Standardsituation: Dogmatismus vs. Offenheit

Die Ökonomik und ihre KritikerInnen schreiben sich wechselseitig eine dogmatische Attitüde zu. „Dogmatismus“ ist dabei freilich ideologisch, und „Ideologie“ ist, mit Terry Eagleton, so etwas wie Mundgeruch: etwas, das immer nur die anderen haben. Gleichzeitig beanspruchen beide Gruppen, Offenheit groß zu schreiben – Offenheit für neue Ideen (zumindest wenn sie in adäquater Sprache vorgetragen werden) auf der Seite der Ökonomik, Offenheit für divergente Theorien auf Seite der Studierenden.

Dabei gehört es – mehr als 80 Jahre nach dem Erscheinen von Myrdals klassischer Diagnose zum „politischen Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung“ – eigentlich zum Allgemeinwissen, dass ökonomische Theorien und politische Philosophie oft näher zusammenliegen, als allen Beteiligten lieb ist. Deshalb ist es also wenig überraschend, einen politischen Bias der Standardtheorie zu konzedieren, der sich aus dem in Lehre und Forschung verankerten Prinzipien von Optimierung, Wettbewerb, Gleichgewicht und (Markt-)Effizienz ergibt. Diesen zu überwinden sollte eigentlich ein Anliegen der Ökonomik sein, und die Ergänzung alternativer Grundprinzipien ist ein mögliches Mittel zur Umsetzung.

Umgekehrt ist die Forderung nach pluraler Ökonomik natürlich auch für all jene von Interesse, die ihre alternative Sicht auf wirtschaftliche Zusammenhänge im aktuellen Diskurs wenig repräsentiert sehen, wie Johannes Becker richtigerweise anmerkt. Dass solche alternativen Sichtweisen auch zu anderen politischen Diagnosen führen ist jedoch noch kein Beweis für deren ideologischen Überschuss. Diesen Nachweis müsste die etablierte Ökonomik wohl oder übel erst antreten, anstatt – wie eingangs erwähnt – den intellektuellen Austausch mit der heterodoxen Ökonomik minimal zu halten.

Fazit

Natürlich entwickelt sich der ökonomische Mainstream weiter, wenn auch in den Lehrbüchern und Lehrveranstaltungen bislang kaum etwas davon angekommen ist. Kritik an der Mainstream-Ökonomie ist deshalb gut beraten, möglichst differenziert und nicht nur gegen Strohmänner zu argumentieren – natürlich ist es ein Fortschritt, wenn auch neoklassische Ökonomen wie Thomas Piketty sich Verteilungsfragen widmen. Die Aufmerksamkeit für sein Buch “Das Kapital im 21. Jahrhundert” gerade auch im ökonomischen Mainstream belegt, dass die Krise nicht völlig spurlos an der ökonomischen Disziplin vorbeigegangen ist.

Und dennoch zeigte sich selbst George A. Akerlof bei der Jahrestagung der American Economic Association besorgt über die paradigmatische Enge und was deshalb im ökonomischen Diskurs alles nicht gesehen wird – den blinden Flecken ökonomischen Denkens. Deshalb ist es aber auch so notwendig, Verfechter des ökonomischen Status quo nicht mit Standardeinwänden davon kommen zu lassen. Pluralismus in der Ökonomie muss letztlich in der Lehre anfangen – nur so kann er auch in der Forschung ankommen.

Zum Autor:

Leonhard Dobusch forscht als Universitätsprofessor für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck u.a. zum Management digitaler Gemeinschaften und privater Regulierung. Er ist Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter der Momentum-Kongressreihe und bloggt regelmäßig bei netzpolitik.org sowie osconjunction.net. Auf Twitter: @leonidobusch