„Die CO2-Einnahmen geben wir an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurück“, hatte die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Was sich auf den ersten Blick so liest, als käme jetzt im dritten Anlauf das Klimageld, entwickelt sich bei weiterer Lektüre zu einem Trugschluss. Statt des Klimageldes soll nämlich eine Senkung der Stromsteuer und Umlagen sowie eine Kappung der Netznutzungsentgelte um insgesamt mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde (kwh) erfolgen.

Im Entwurf des Bundeshaushaltes 2025 hatte jetzt jüngst das Bundeskabinett, wohl auf Initiative des Bundesfinanzministers und zumindest mit Billigung der Bundeswirtschaftsministerin, sogar beschlossen, gar keine Senkung der Stromsteuer für die breite Bevölkerung mehr einzuplanen.

Der Sturm der Entrüstung darüber und die Forderung auch aus der CDU-Fraktion, das im Koalitionsvertrag gegebene Versprechen nicht zu brechen, deuten darauf hin, dass dies in den folgenden Beratungen des Bundestages und des Haushaltsausschusses noch revidiert wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Entlastungsversprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht unproblematisch sind.

Da Stromsteuer und Netznutzungsentgelte bei allen Konsumenten einen Teil des Strompreises ausmachen, lässt sich zwar mit der Bundesregierung argumentieren, dass tatsächlich alle Bürger von entsprechenden Maßnahmen profitieren. Es stellen sich jedoch mehrere Fragen: Wird dies zu spürbaren Entlastungen für die Konsumenten führen? Handelt es sich um eine äquivalente Rückerstattung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, als Synonym für die Bepreisung aller Treibhausgasemissionen? Sind die Maßnahmen vor dem Hintergrund der deutschen Energiewende zielführend?

Klimageld soll Akzeptanz von Klimaschutzpolitik erhöhen

In der europäischen und deutschen Klimaschutzpolitik soll ein höherer CO2-Preis den Konsum von CO2-produktionsintensiven Gütern verteuern. Da damit für die Konsumenten ein Anreiz entsteht, diese durch umweltfreundlich produzierte Güter zu substituieren, geringer oder möglicherweise gar nicht nachzufragen, würde somit die Vermeidung von Treibhausgasemissionen unterstützt.

Der seit 2005 etablierte europäischen Emissionshandel (EU-ETS 1) ist das zentrale europäische Klimaschutzinstrument. In ihm werden die Emissionsberechtigungen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrien auktioniert. Seit 2012 wird in einem eigenen Segment des Emissionshandels der innereuropäische Luftverkehr und seit 2024 auch der Seeverkehr erfasst. Insgesamt deckt das EU-ETS 1 damit ca. 40% der gesamten Treibhausgasemissionen in der EU ab.

Deutschland hat 2021 zusätzlich den nationalen Emissionshandel (nEHS) eingeführt. Dieser umfasst grundsätzlich alle deutschen Brennstoffemissionen außerhalb des EU-ETS 1 und betrifft damit insbesondere den Verkehrs- und Gebäudebereich. Ab 2027 soll ergänzend zum EU-ETS 1 ein europäischer Emissionshandel für Brennstoffe eingeführt werden (EU-ETS 2). Dieser wird insbesondere im Verkehrs- und Gebäudebereich zur Anwendung kommt. Dann wird der deutsche nEHS in den EU-ETS 2 integriert.

In diesen Systemen wird die Berechtigung, eine bestimmte Menge Treibhausgase zu emittieren, gehandelt. Die für diese Emissionsberechtigungen zu zahlenden Kosten führen zu einer entsprechenden Belastung der Güter, die mittels dieser Emissionen produziert werden. Im Juni 2025 liegt der Preis für das Recht, eine Tonne Treibhausgase zu emittieren, im EU-ETS 1 bei leicht unter 75 Euro. Im Jahr 2025 beträgt der Festpreis im nEHS pro emittierte Tonne 55 Euro. 2026 wird dieser (über Auktionen zu ermittelnde) Wert in einem Korridor zwischen 55 und 65 Euro liegen. Die aus Deutschland stammenden Einnahmen im europäischen Emissionshandelssystem und im nationalen System betrugen 2024 und 2023 zusammen ca. 18,5 bzw. 18,4 Mrd. Euro.

Ist die Nachfrage nach einem CO2-Gut für die Konsumenten idealtypisch absolut unelastisch und existieren keine Substitutionsgüter, dann führt die CO2-Bepreisung zu Belastungen, denen die Konsumenten nicht ausweichen können – durch die auf die Produktpreise übergewälzte Bepreisung der Treibhausgasemissionen werden also die Konsumenten belastet. Daraus ergibt sich jedoch keine Verbesserung der Umweltsituation. Idealtypisches Beispiel ist die Nutzung des Verbrenner-PKW für einkommensschwächere Berufspendler mit Wohnsitz auf dem Land. Existieren andererseits umweltfreundlichere Substitutionsgüter und wird durch die Treibhausgas-Bepreisung deren Konsum gefördert, dann wird so die Erreichung der Klimaschutzziele unterstützt.

Werden die Substitutionsgüter dabei erst durch die emissionsinduzierten Preissteigerungen der CO2-intensiven Gütern ökonomisch attraktiv, bedeutet dies auch eine Verringerung des finanzierbaren Gesamtnutzens der Konsumenten. Da CO2-Güter häufig nicht durch günstigere umweltfreundlichere Güter substituiert werden können, hat dies für alle Konsumenten, insbesondere aber für einkommensschwächere Haushalte, eine hohe Bedeutung. Diese Haushalte weisen regelmäßig eine hohe marginale (CO2-)Konsumneigung auf.

Durch ein Klimageld, bei dem der Staat den Bürgern einen pauschalen Pro-Kopf-Geldbetrag wiederkehrend zahlt, soll verhindert werden, dass insbesondere diesen Haushalten ein finanzieller Nachteil entsteht. Behalten einkommensstarke Haushalte ihren absoluten CO2-Konsum bei, erfahren Sie durch die CO2-Bepreisung eine höhere absolute Belastung. Der relative Nutzenverlust fällt dabei jedoch geringer aus als für einkommensschwächere Haushalte. Daraus resultieren weitere Verteilungseffekte.

Auch wenn ein Klimageld im engeren Sinn für den Klimaschutz kontraproduktiv ist, da der Anreiz, weniger CO2-intensive Güter zu konsumieren, geschwächt wird, ist es doch weitgehend unumstritten, dass für die nachhaltige Akzeptanz der Treibhausgas-Bepreisung durch die Konsumenten ein Klimageld eine wichtige Voraussetzung darstellt.

Keine zu CO2-Belastungen äquivalenten Entlastungen

Die ursprünglichen Pläne von CDU und SPD sahen vor, die Bürger zur Kompensation der Belastungen aus der CO2-Brepreisung um mindestens 5 Cent/kwh beim Strompreis, im Wesentlichen über eine Senkung der Stromsteuer und eine Deckelung der Netznutzungsentgelte, zu entlasten. Für energieintensive Industrien soll es einen subventionierten Industriestrompreis geben.

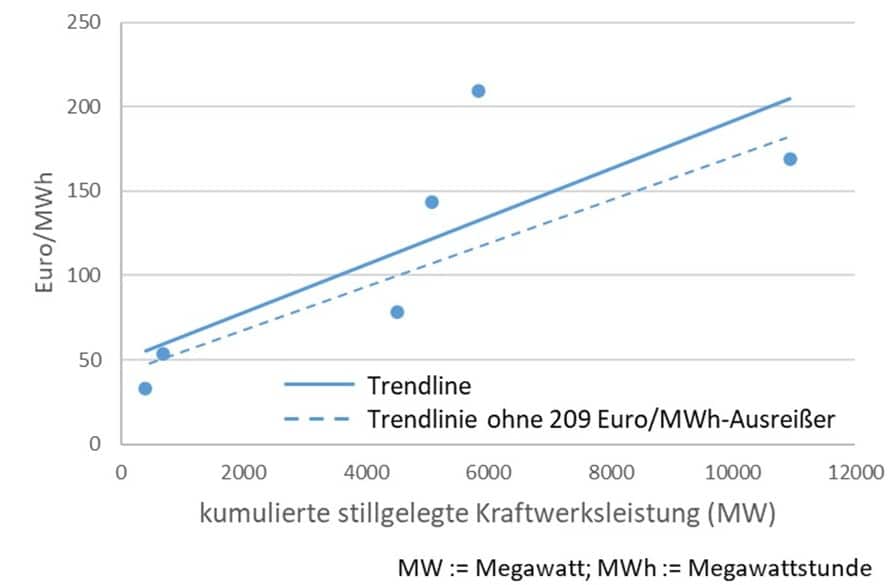

Bereits vor dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs und der verhängten Sanktionen gegen Russland sind in Deutschland die Strompreise deutlich gestiegen. Kohle- und Atomausstieg haben in Deutschland zu steigenden Strompreisen geführt. So wurde im Zeitraum von Oktober 2020 bis Dezember 2021 ca. 11 Gigawatt (GW) grundlastfähige Kraftwerksleistung (6,7 GW Kohle- und 4,2 GW Nuklearleistung) aus dem Markt genommen. In diesem Zeitraum hat eine einprozentige Leistungsrücknahme von grundlastfähiger Erzeugung zu einem ca. 0,6-prozentigen Anstieg der Grundlast-Strompreise geführt.

Stillgelegte grundlastfähige Kraftwerksleistung und durchschnittliche Grundlast-Preise* (Oktober 2020 bis Dezember 2021)

Auch wenn es sich dabei eher um temporäre Gleichgewichtszustände zwischen Grundlastabschaltung und Preiswirkung handeln dürfte, bleibt die mittelfristige Erwartung steigender Strompreise aufgrund verringerter Grundlast-Erzeugungskapazitäten naheliegend.

Bis April 2025 sind bereits weitere 6,5 GW Grundlast größerer Kohlekraftwerke und die letzten 4,2 GW Nuklearleistung aus dem deutschen Erzeugungsmarkt genommen. Bis 2030 sind weitere 12 GW geplant. Der bisher nicht ausreichende Zubau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten und der noch nicht begonnene Neubau von Gaskraftwerken, sei es als Übergangs- oder spätere Reservekapazität für Dunkelflauten, führen dazu, dass sich aktuell und mittelfristig die temporären deutschen Strommarktgleichgewichte im unelastischen Teil der Angebotsfunktion einstellen.

Dem Vorteil einer Senkung der Stromsteuer, nämlich dass sich dadurch echte Wohlfahrtsverluste verringern, steht die steigende Nachfrage gegenüber. Das Angebot wird ebenfalls steigen, aufgrund der Engpasssituation allerdings im geringen Ausmaß. Damit werden sich die Produzentenrenten stärker als die Konsumentenrenten erhöhen. Das passt auf den ersten Blick zu einer konservativen, angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Allerdings ist daraus kaum ein Anreiz zum langfristigen Kapazitätsausbau zu erwarten. Vielmehr sind Umverteilungseffekte zwischen Unternehmens- und Privatsektor die Folge.

Schätzt man den aktuellen privaten Stromverbrauch großzügig mit 150 Terrawattstunden (TWh) im Jahr und kalkuliert damit eine geplante Entlastung von 5 Cent/kwh durch Senkungen der Stromsteuer und Umlagen sowie Deckelung der Netznutzungsentgelte, so würde dies die Privathaushalte geschätzt um ca. 7,5 Milliarden Euro im Jahr entlasten. Davon entfallen etwa 3 Milliarden Euro auf die Senkung der Stromsteuer, die um ca. 2 Cent/kwh auf das europäische Minimum gesenkt werden sollte. Das Institut der Wirtschaft schätzt die Gesamtentlastung aus der angedachten Senkung der Stromsteuer, der Deckelung der Netzentgelte und dem bei den Koalitionsverhandlungen angedachten Industriestrompreis auf ungefähr 11 Milliarden Euro.[1] Läge der zukünftige private Stromverbrauch bei 200 TWh und die Entlastung ebenfalls bei 5 Cent/kwh, so würde dies die Haushalte um ca. 10 Milliarden Euro entlasten. Mittelfristig kann daher davon ausgegangen werden, dass die Entlastungen der Privathaushalte niedriger als die Belastungen aus der CO2-Bepreisung sein werden.

Senkung der Stromsteuer und Energiewende

Die sich aus dem Koalitionsvertrag abzeichnende Weiterführung der deutschen Energiewendepolitik mit ihren zentralen Eckpfeilern, wie der weiteren Elektrifizierung der Mobilität, von ausgewählten Industrien, des Wärmesektors sowie der Produktion von Wasserstoff als Energieträger wird zu einer Erhöhung der Stromnachfrage führen.

Im Vergleich mit den Vorhaben der Ampel-Regierung, die im Entwurf ihrer Kraftwerksstrategie zunächst eine Leistung von 10 GW Wasserstoff-flexiblen Gaskraftwerke zubauen wollte, sieht der aktuelle Koalitionsvertrag eine Verdopplung dieses Wertes auf 20 GW installierte Leistung bei neuen Gaskraftwerken bis 2030 vor. Dies wird isoliert betrachtet nicht die Grundlastkapazitäten ausgleichen, die bisher vom Netz gegangen sind. Aus den anstehenden, langfristig wirkenden Konsumentenentscheidungen im Rahmen der Elektrifizierung von insbesondere Mobilitäts-, Wärme- und Gebäudegütern, wird sich eine noch elastischere und weiter zunehmende Stromnachfrage ergeben. Da diese schneller als die Ausweitung des deutschen Stromangebots (erneuerbarer Energien) wachsen wird, ergeben sich höhere Strompreise. Dabei besteht eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass sich diese auf einem höheren Niveau als vor einer potenziellen Steuersenkung einstellen. Damit sind weitere Umverteilungswirkungen verbunden.

Eine nicht erfolgende Senkung der Strompreise, substanzielle Umverteilungseffekte und die nur teilweise Rückerstattung der Einnahmen aus der europäischen und nationalen CO2-Bepreisung haben ein hohes Potenzial, von den Konsumenten kritisch gesehen zu werden. Für den Klimaschutz ist es anreiztechnisch zwar von Vorteil, wenn der Konsum fossiler Güter teuer ist und nicht subventioniert wird. Andererseits ist es unumstritten, dass ein Klimageld ein wichtiges Instrument darstellt, um Klimaschutzaktivitäten zu einer breiten Akzeptanz zu verhelfen. Es ist daher bedauerlich, dass jetzt eine wahrscheinlich als verpufft wahrzunehmende Stromsteuersenkung wohl auf absehbare Zeit zur Absage des Klimageldes führt.

Zum Autor:

Thomas M. Treptow war bis Ende 2021 Professor an der Internationalen Berufsakademie (iba) in Nürnberg.