Um die Demokratie ist es schlecht bestellt. Weltweit sind die „Autokratien“, wie Diktaturen beschönigend genannt werden, auf dem Vormarsch. Fast stellt sich die Frage, ob sich das historisch nur sehr kleine Zeitfenster der Staatsform „Herrschaft des Volkes“ bereits wieder schließt.

Aber auch in den Demokratien selbst gewinnt die politische Auseinandersetzung an Schärfe, nimmt die Lagerbildung zu, erodiert das Vertrauen in die Institutionen. Weniger als 50% der EU-Bürger sind laut Eurobarometer „sehr“ oder „etwas“ zufrieden damit, wie die Demokratie in ihren Ländern funktioniert.

Populistische Parteien gewinnen an Zulauf, an Abgeordnetenmandaten und an Regierungsbeteiligung. Zwar gibt es keinen klar abgegrenzten Begriff, wie genau populistische Parteien zu kategorisieren sind. In ihrer Auswertung der akademischen Literatur bringen es Guriev and Papaionnou jedoch sehr treffenden auf den Punkt: Sie ordnen das Phänomen des Populismus nicht als Ideologie, sondern als Gesellschaftstheorie ein, bei der es um „das wahre Volk“ („the pure people“) vs. „die korrupten Eliten“ gehe. Funke, Schularick und Trebesch unterscheiden weiter in einen linken und rechten Populismus. Während die Populisten von links die „ökonomischen Eliten“ als Feindbild hätten, ginge es ihren Seelenverwandten von rechts um „Ausländer“ und „Minderheiten“.

„MEGA“ statt „MAGA“

Wie aber lässt sich unsere Demokratie stärken und Populismus überwinden?

Wer den politischen Prozess als Ergebnis von Verteilungskonflikten versteht, die sich populistisch zugespitzt in einem „Wir“ gegen „Die“ äußern, für den heißt die ökonomische Antwort: Es gilt den Kuchen, den es zu verteilen gibt, zu vergrößern. Es geht somit um ökonomische Effizienz in einer Zeit immer knapper werdender Ressourcen und zunehmender Disruption.

Die Antwort lautet: „MEGA“ statt „MAGA“. Es geht um „Make the Economy Great Again“ statt einer Politik in Analogie zu „Make America Great Again“, welche auf Abschottung setzt. Mache die Ökonomie im multipolaren Spiel der Kräfte größer und verringere die Verteilungskämpfe durch Wachstum. Das geht eben nicht durch Abgrenzung, Zollschranken und Mauerbau, nicht durch zentralstaatliches Handeln, sondern durch Freiheit und Wettbewerb als Treiber von Innovation und ökonomischer Effizienz.

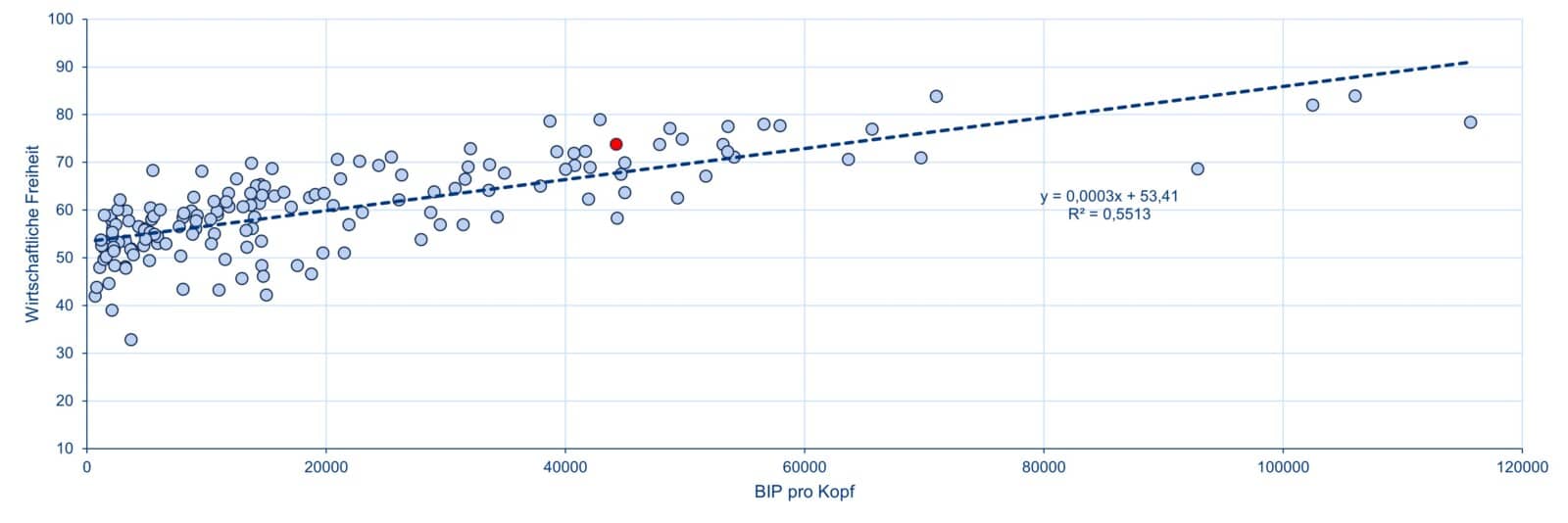

Je wirtschaftlich freier ein Land, ist desto höher ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (Abb. 1). Gleichzeitig gilt: Je höher die wirtschaftliche Freiheit (gemessen nach der Heritage Foundation), desto höher die Innovationskraft (Abb. 2). Aber nicht nur das. Das Maß wirtschaftlicher Freiheit korreliert auch mit der Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft (gemessen am Environmental Performance Index der Yale University). Und es zeigt sich: Je freier, desto weniger korrupt (Corruption Perception Index von Transparency International) ist eine Gesellschaft, desto zufriedener ist sie auch (World Happiness Index). Gleichzeitig ist die Vermögenskonzentration geringer und die Pressefreiheit (Reporters without Borders) höher. Von anderen Maßen des Wohlergehens wie einer höheren Lebenserwartung und einer niedrigeren Kindersterblichkeit ganz zu schweigen.

Abb. 1: Wirtschaftliche Freiheit vs. Wohlstand (BIP pro Kopf)

Abb. 2: Wirtschaftliche Freiheit vs. Innovationsfähigkeit

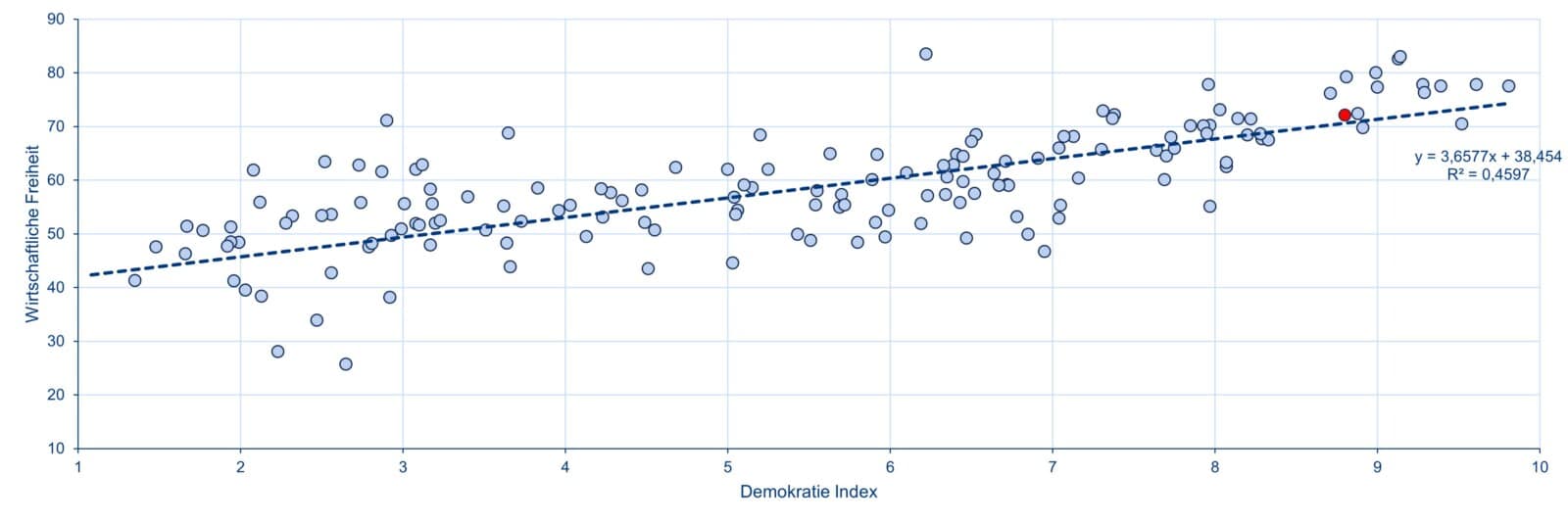

Hinzu kommt: Je wirtschaftlich freier ein Land, desto demokratischer ist es auch (Democracy Index der European Intelligence Unit). Der Kreis schließt sich.

Abb. 3: wirtschaftliche Freiheit vs. Demokratie

Wohlgemerkt: Die oben genannten Zusammenhänge zeigen Korrelationen, nicht Kausalitäten – die Wirkungsketten können in beide Richtungen gehen. Die Logik spricht aber dafür, dass die „offene Wirtschaft“ (in Anlehnung an Popper) die „offene Gesellschaft“ (d.h. die Demokratie) bedingt und vice versa. Denn nur die Marktwirtschaft, verstandenen als „offene Wirtschaft“, gewährleistet den „Wettbewerb als Entdeckungsmechanismus“, unterbindet die innovationsfeindliche Anmaßung zentralplanerischen „Herrschaftswissens“ (Hayek), ist offen für Standortwettbewerb und kann die komparativen Vorteile der Volkswirtschaften nutzen.

Nur in der offenen Wirtschaft können sich die disruptiven Treiber der Veränderung schöpferisch entfalten. Dies ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Kuchen für alle größer und nicht kleiner wird.

Der populistische Teufelskreis

„Das Ende des Kapitalismus“ – Kapitalismus, hier nicht als diffuser Kampfbegriff, sondern vereinfachend für eine marktwirtschaftliche Ordnung stehend – wäre geradezu ein Verstärker des Populismus. Denn durch dieses Ende würde der Kuchen kleiner, die Verteilungskonflikte größer. Diese Logik ist nicht nur volkswirtschaftliches Räsonieren. Acemoglu, Naidu, Restrepo und Robinson konnten nachweisen, dass die Staatsform der Demokratie einen positiven Effekt für das Pro-Kopf-Einkommen hat. Nach ihren Berechnungen weisen Volkswirtschaften 25 Jahre nach dem Übergang von einer nicht-demokratischen zu einer demokratischen Regierungsform ein um 20% höheres Pro-Kopf-Einkommen aus. Die bereits zitierten Funke, Schularick und Trebesch hingegen haben gezeigt, dass von Populisten geführte Regierungen nach 15 Jahren ein im Schnitt um 10% niedrigeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aufweisen.

Mehr Populismus, weniger Wachstum; weniger Demokratie, weniger Wachstum und mehr Verteilungskonflikte – die Gefahr eines populistischen Teufelskreises leuchtet auf. Das „Wir“ gegen „Die“ verschärft sich.

Mehr Wohlstand – mehr Wohlstand für alle

Zur Entschärfung der Verteilungskonflikte gehört auch mehr Teilhabe durch Vermögensbildung. Wenn für eine Soziale Marktwirtschaft das Privateigentum konstitutiv ist, muss es auch die Förderung privater Vermögensbildung sein. Papier sieht darin die „ökonomische Grundlage der Freiheitsentfaltung“, die „gesellschaftlichen Spannungen“ vorbeuge und der „Erhaltung und Stabilisierung der demokratischen Grundordnung“ diene. Aus ökonomischer Perspektive verweist Krieger zu Recht darauf, wenn „substanzielle Teilgruppen der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie von der bestehenden Ordnung keine Vorteile mehr erwarten können“ … die „demokratischen Institutionen … an Zustimmung und Legitimität“ verlieren. Fücks ist nicht weniger deutlich und meint: „Wer Demokratie und Marktwirtschaft zukunftsfähig machen will, sollte sich für eine aktive Vermögenspolitik einsetzen.“

Hinzu kommt: Vermögensbildung ist nicht nur systemstabilisierend für die „offene Gesellschaft“, sie ergänzt in Form der Kapitalbeteiligung auch das Arbeits- mit Kapitaleinkommen. Gerade wenn es zum Verdrängungswettbewerb von menschlicher und humanoider Arbeitskraft kommt, wie es Arbeitsökonom Freeman vorwegnimmt, wird es immer wichtiger, dass wir die Roboter für uns arbeiten lassen – durch Kapitalbeteiligung. Dadurch werden wir auch an den Früchten der Disruption und der Freiheit beteiligt.

Eine Aktienrente, die diesen Namen auch verdient, wäre daher nicht nur in Anbetracht der demographischen Entwicklung ein wichtiger Schritt in Richtung kapitalgedeckte Altersvorsorge. Sie böte auch eine Chance auf die Förderung der Kapitalbeteiligung und die Stärkung des Kapitaleinkommens. Beides ist in Deutschland deutlich unterentwickelt.

Kurz: Wer weniger Populismus und mehr Demokratie will, sollte mehr Marktwirtschaft wollen – und auch mehr Teilhabe daran.

Zum Autor:

Hans-Jörg Naumer leitet Global Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.