Am kommenden Sonntag wird ein SPD-Parteitag darüber entscheiden, ob die Sozialdemokraten tatsächlich in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintreten werden. Ein Ausgang der Abstimmung ist noch nicht wirklich absehbar, innerhalb der SPD gibt es seit Tagen heftige Debatten.

Deren Grundlage ist das Sondierungspapier, auf das sich SPD und Union am letzten Freitag geeinigt haben. Nicht nur für die Sozialdemokraten von besonderer Bedeutung dürften die Passagen zur Arbeitsmarkt-, Sozial- und Rentenpolitik sein – schließlich werden hier die politischen Grundlagen für die ökonomische und soziale Gesellschaftsstruktur gelegt. Im Folgenden habe ich das Sondierungspapier mit Blick auf diese Bereiche hin ausgewertet.

Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht

Die Vereinbarungen zum Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht findet man auf den Seiten 8 und 9 des Sondierungspapiers. Den Anfang macht ein Bekenntnis zum Ziel der Vollbeschäftigung, wozu auch gehöre, „dass Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, eine Perspektive eröffnet wird“, also die Vermittlung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen zu verbessern. Dies klingt zunächst einmal gut, ist doch das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit eines der drängendsten, das es momentan auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wollen die designierten Koalitionäre „ein neues Regelinstrument im SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ (schaffen) und auch in den Ländern den Passiv-Aktiv-Transfer ermöglichen“. Man stelle sich eine Beteiligung von 150 000 Menschen vor. Die Finanzierung des Programms müsse über den Eingliederungstitel gewährleistet werden, der zu diesem Zweck um eine Milliarde Euro jährlich aufgestockt werden solle.

Dahinter verbirgt sich eine langjährige und höchst komplexe Diskussion, die hier aus Platzgründen nicht nachgezeichnet werden kann (mehr dazu hier). Sehr vorsichtig sollte man aber mit der von GroKo-Vertretern und insbesondere aus den Reihen der SPD gemachten Äußerung umgehen, dass man während der Legislaturperiode zusätzliche vier Milliarden Euro für Langzeitarbeitslose zur Verfügung stellen werde. Dies kann schon rein zeitlich gar nicht funktionieren kann, denn das erste Jahr der neuen Legislaturperiode wird schon vorbei sein, bis man die gesetzliche Neuregelung im SGB II vorgenommen hat und die darauf fußenden Maßnahmen zum Laufen bringen kann. So werden – wenn überhaupt – höchstens drei Jahre übrigbleiben. Zudem wird es natürlich ganz entscheidend darauf ankommen, wie restriktiv oder eben nicht das neue Regelinstrument ausgestaltet sein wird, wovon wiederum abhängt, ob und welche Teilnehmer man überhaupt finden kann.

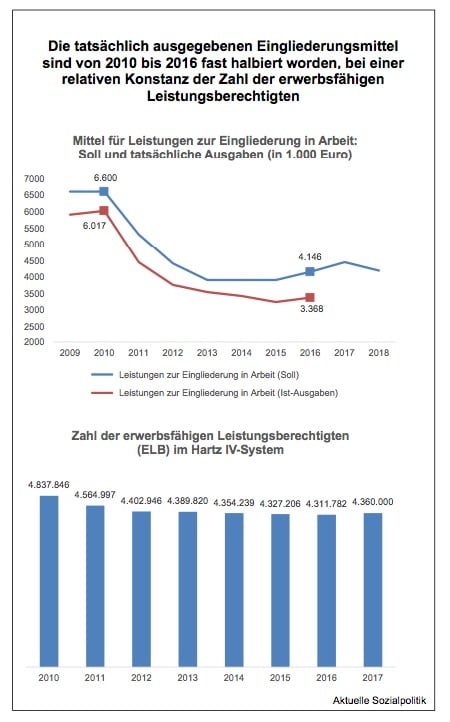

Vor allem aber sollte man einen Blick auf die folgende Abbildung werfen, die die Entwicklung der tatsächlichen Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zeigt, die im Hartz IV-System getätigt wurden. Dort kann man erkennen, dass noch 2010, vor den großen Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik, über sechs Milliarden Euro verwendet werden konnten, im Jahr 2016 aber nur noch 3,36 Milliarden, es also in den letzten Jahren eine Kürzung um fast die Hälfte gegeben hat. Gleichzeitig ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Hartz IV-System auch nicht annähernd zurückgegangen – am aktuellen Rand steigt sie sogar wieder an, so dass aus dieser Perspektive die „Zusätzlichkeit“ der Mittel dahinschmilzt wie die Butter in der Sonne.

Zudem war es in der letzten Legislaturperiode gerade das von der SPD-Ministerin Andrea Nahles geführte Bundesarbeitsministerium, welches kategorisch jede Entwicklung hin zu einem „Passiv-Aktiv-Transfer“ blockiert und ausgeschlossen hat. Stattdessen hat man auf zwei überschaubare und restriktiv ausgestaltete Förderprogramme gesetzt, in deren Umsetzung die Jobcenter viel Lebenszeit haben investieren müssen – mit bescheidenden Ergebnissen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man also lediglich bilanzieren, dass es bei Union und SPD einen gewissen Willen gibt, sich des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit anzunehmen – wobei es Grund für Zweifel gibt, dass dieser Wille mit entsprechenden Taten unterfüttert wird: Bereits im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013 gab es ähnliche Bekenntnisse, ohne dass sonderlich viel passiert wäre. Man wird auf eine Konkretisierung des angekündigten neuen Regelinstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ warten müssen.

Hinweise auf eine solche Konkretisierung findet aber man aber auch schon auf Seite 27 im Wahlprogramm der SPD:

„Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ werden wir als Regelleistung in das Sozialgesetzbuch II übernehmen. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt schaffen wir neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose, die auf absehbare Zeit keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Das ist auch von hoher Bedeutung für Regionen, die in besonderem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.“

Wenn man nun davon ausgeht, dass die Formulierung im Sondierungspapier auf eine Verstetigung des Bundesprogramms “Soziale Teilhabe” im SGB II hinausläuft, dann wird das kein großer Wurf werden.

Bundesagentur für Arbeit

Was steht sonst noch im Ergebnispapier für das Themenfeld Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht? Da wäre die Bundesagentur für Arbeit (BA) als Trägerin der Arbeitslosenversicherung (SGB III). Die hat vor allem zwei Probleme, die von den GroKo-Sondierern aufgegriffen werden.

Das erste „Problem“ scheint zunächst gar keines zu sein, sondern eher eine Erfolgsmeldung: Die BA musste 2017 für Leistungen in ihrem Bereich weniger Geld ausgeben, zugleich konnte sie aufgrund der positiven Beschäftigungsentwicklung Mehreinnahmen auf der Beitragsseite verbuchen. Die Folge: Die BA weist für das Jahr 2017 einen Überschuss von 5,95 Milliarden Euro aus. Davon werden 5,79 Milliarden in der Rücklage der BA verbucht, die dadurch auf rund 17,2 Milliarden Euro angewachsen ist. Weitere 160 Millionen fließen in die für Insolvenzgeld und Winterbeschäftigungsförderung vorgehaltenen Rücklagen.

Man kann sich gut vorstellen, dass ein solches Finanzpolster die Forderungen nach einer Beitragssatzsenkung in der Arbeitslosenversicherung anschwellen lässt – diesem Druck wird dann auch im Ergebnispapier der Sondierer entsprochen: „Wir werden den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent senken.“ Allerdings weist die BA selbst darauf hin, dass die Finanzkrise gezeigt habe, „dass die Bundesagentur zur Finanzierung etwa von Kurzarbeit mindestens 20 Milliarden Euro Rücklagen benötigt“.

Das zweite „Problem“ der BA: Sie hat im Grunde zu viel Personal, während gleichzeitig in den Jobcentern, die ja von der BA gemeinsam mit bzw. ausschließlich von den Kommunen betrieben werden, vorne und hinten das Personal fehlt – auch deshalb, weil mittlerweile 70 Prozent der Arbeitslosen und darunter die vielen Langzeitarbeitslosen im Hartz IV-System sind und damit in der Zuständigkeit der Jobcenter, während die Arbeitsagenturen für den Rechtskreis SGB III mit der an sich ja erfreulichen Entwicklung konfrontiert sind, dass ihnen in den vergangenen Jahren aufgrund der guten Arbeitsmarktbedingungen gerade im Arbeitslosenversicherungsbereich die „Kunden“ ausgehen.

Wir sehen also eine ganz erhebliche Unwucht zwischen dem Versicherungssystem (SGB III) mit der BA und dem Fürsorgesystem (SGB II) mit den Jobcentern: Während die BA Rekordüberschüsse aus ihren Beiträgen anhäuft, klagen die Jobcenter über Unterfinanzierung. An dieser Stelle verbindet sich das institutionenegoistisch nachvollziehbare Interesse der BA an einer Absicherung des eigenen Personals bei weniger werdenden Aufgaben im Kernbereich durch eine Ausweitung der Aufgaben in neue Arbeitsfelder mit einem Interesse aus den Reihen der SPD. Diese hatte schon in der vergangenen Legislatur und vor allem im Wahlprogramm 2017 eine „Weiterentwicklung“ der BA hin zu einer „Bundesagentur für Arbeit und Weiterbildung“ angestrebt hat. Das hat nun im Sondierungspapier seinen Niederschlag gefunden:

- Zum einen will man „gemeinsam mit den Sozialpartnern eine nationale Weiterbildungsstrategie entwickeln“. Da kann etwas oder auch nichts bei rauskommen. Auf alle Fälle kann man darauf verweisen, dass man etwas macht.

- Zum anderen: „Wir werden das Angebot der Bundesagentur für Arbeit so ausgestalten, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf Weiterbildungsberatung Wir werden das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte für Weiterbildung stärken. Nach drei Monaten Arbeitslosigkeit soll die Bundesagentur für Arbeit mit den betroffenen Menschen Maßnahmen entwickeln, um ihre Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu fördern.“

Das klingt wie ein Passepartout für eine möglicherweise ganz erhebliche Aufgabenexpansion für die BA mit ihren Arbeitsagenturen vor Ort. Und man kann sicher auch einige gute Argumente dafür finden, dass angesichts der erheblichen Anforderungsveränderungen in der Arbeitswelt in den nächsten Jahren, aber auch schon heute der Orientierungs- und Beratungsbedarf der Arbeitnehmer steigt. Allerdings gibt es auch hier einige wichtige offene Fragen:

- Wie gehen die geplante Absenkung des Beitragssatzes und die daraus resultierende Einnahmenreduzierung mit der angestrebten massiven und sicher personalintensiven Aufgabenausweitung für die BA in der Weiterbildungsberatung zusammen? Wie wird das finanziert? Von wem?

- Und vor allem: Haben die Arbeitsagenturen wirklich die Expertise, diese anspruchsvollen und hyperkomplexe Aufgabe erledigen zu können? Man lässt sich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ganz erhebliche Zweifel seien hier erlaubt.

Hartz IV

Für die SPD von besonderer Bedeutung sind sicherlich die Sondierungsergebnisse zum Hartz IV-System (SGB II). Lässt sich hier eine sozialdemokratische Handschrift erkennen, die offensichtlichen Probleme in einem System anzugehen, von dem derzeit gut sechs Millionen Menschen abhängig sind?

Die erstaunliche und viele Sozialdemokraten sicher auch empört zurücklassende Antwort muss lauten: Eigentlich hat man nichts vereinbart. Einzige Ausnahme:

„Wir wollen die Zumutbarkeit bei der Vermögensverwertung und das Schonvermögen im SGB II überprüfen.“

Ja, das war es. Mehr nicht. Keine Hinweise zur Frage der Höhe und Berechnung der Leistungen im Hartz IV-System. Kein Wort zum Problem der nicht gedeckten Unterkunftskosten.

Ebenfalls rein gar nichts findet man bei den GroKo-Sondierern zu dem überaus umstrittenen und mehr als brisanten Thema der Sanktionen im Hartz IV-Verfahren. Zur Erinnerung: In den zwölf Monaten von September 2016 und August 2017 kürzten die Jobcenter nach BA-Angaben 417.000 Beziehern 944.000 Mal die Grundsicherung für jeweils drei Monate. Von einer Vollsanktion inklusive der Mietzuschüsse waren monatlich im Schnitt 7.300 Menschen betroffen. So kamen die Jobcenter zwischen 2007 und 2016 auf eine Summe von 1,9 Milliarden Euro, die nicht an die Betroffenen ausgezahlt werden musste. Nicht einmal die bereits weichgespülte Forderung, wenigstens das heute schärfere Sanktionsregime gegen die unter 25-Jährigen an die allgemeinen Sanktionsregelungen anzupassen, hat es in das Papier geschafft.

Offensichtlich wollen die neuen alten Großkoalitionäre hier auf ein Urteil aus Karlsruhe warten, denn dem Bundesverfassungsgericht liegt schon seit längerem die Frage vor, ob Sanktionen verfassungswidrig sind oder nicht. Eigentlich war die Entscheidung des höchsten Gerichts bereits für das letzte Jahr angekündigt, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Alles in allem lautet die Botschaft des Sondierungspapiers mit Blick auf Hartz IV: Es gibt keinen Handlungsbedarf.

Leiharbeit, Tarifbindung, Mindestlohn, Teilzeit

Und wie ist das mit Themen, die besonders die Gewerkschaften interessieren sollten?

Mit Blick auf die Leiharbeit heißt es: „Wir wollen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2019 evaluieren.“ Auch hier also die Botschaft: kein dringender Handlungsbedarf, was auch nicht überrascht, hatte doch die SPD-Bundesarbeitsministerin erst gegen Ende der letzten Großen Koalition das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz reformiert, wenn auch mit zweifelhaftem Ergebnis, wobei auch die Gewerkschaften eine eher problematische Rolle gespielt haben.

Auch bei der so wichtigen Frage der (schwindenden) Tarifbindung und dem so wichtigen Unterpunkt, wie man endlich mehr allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge hinbekommen kann, nachdem der letzte Vorstoß kläglich gescheitert war, ist im Sondierungspapier wahrlich keine harte sozialdemokratische Handschrift erkennbar:

„Wir wollen … neue Geschäftsmodelle fördern und gleichzeitig die Tarifbindung stärken. Die Arbeit auf Abruf nimmt zu, wir wollen jedoch sicherstellen, dass der Arbeitnehmer ausreichend Planungs- und Einkommenssicherheit in dieser Arbeitsform hat. Wir wollen einen Rahmen schaffen, in dem Unternehmen, Beschäftigte und die Tarifpartner den vielfältigen Wünschen und Anforderungen in der Arbeitszeitgestaltung gerecht werden können.“

Mit solch warmer Luft wird man eines der drängendsten Probleme in der lohnpolitischen Landschaft nun wirklich nicht angehen können. Offensichtlich haben die Sozialdemokraten hier schon im Vorfeld der eigentlichen Verhandlungen kapituliert. Der Mindestlohn taucht im Ergebnispapier übrigens überhaupt nicht auf.

Allerdings soll laut dem Willen der Sondierer das Recht auf befristete Teilzeit kommen – was man aber ebenfalls mit einem Fragezeichen versehen muss, war dies doch schon Beschlusslage im alten Koalitionsvertrag von 2013, wurde aber aufgrund des Widerstands der Union nicht umgesetzt. Trotz des Wissens um diese Vertragsverletzung ist es den Sozialdemokraten aber nicht gelungen, eine später nicht mehr blockierbare Lösung in die Vereinbarung zu schreiben. Schaut man sich die dazu im Sondierungspapier auf Seite 9 aufgelisteten fünf Punkte an, dann wird klar, dass das Recht auf befristete Teilzeit neben der Tatsache, dass es erst für Unternehmen ab 45 Beschäftigten gelten soll und damit Millionen Arbeitnehmer gar nicht erreichen kann, durch zahlreiche Restriktionen zum Schutz der Unternehmen wieder eingefangen wird.

Zusammengefasst können sich die Wirtschaftsverbände und Arbeitgeberfunktionäre nach dem Studium der wenigen Vereinbarungen zum Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht entspannt zurücklehnen. Dem sozialdemokratischen Tiger (wenn er denn mal einer war) ist auf diesem Gebiet der letzte Backenzahn gezogen worden.

Rentenpolitik

Ein weiteres großes Themenfeld der deutschen Politik ist die Frage der Alterssicherung, und dabei speziell der gesetzlichen Rente als wichtigste Form der Absicherung im Alter. Im Sondierungspapier findet man diese Verabredung:

„Vertrauen in die langfristige Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein hohes Gut in unserem Sozialstaat. Deshalb werden wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 % bis zum Jahr 2025 gesetzlich absichern. Dafür werden wir in 2018 die Rentenformel ändern.“

Die Botschaft ist klar: Wir packen das an, der vielbeschworene Sinkflug des Rentenniveaus wird endlich gestoppt – ein echter sozialpolitischer Hengst sozusagen.

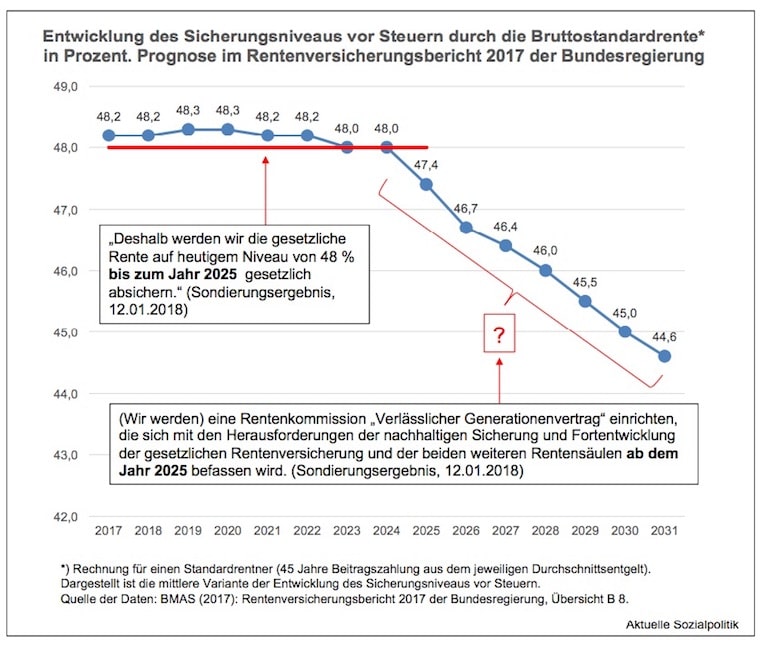

Schauen wir uns den Gaul aber mal etwas genauer an und werfen zunächst einen Blick auf die Vorausberechnung des sogenannten Sicherungsniveaus vor Steuern (hier mehr zu den unterschiedlichen Begrifflichkeiten), dessen Ergebnis im Rentenversicherungsbericht 2017 der Bundesregierung veröffentlicht wurde. Wie die folgende Grafik zeigt, wird dieses Sicherungsniveau vor Steuern bis zum Jahr 2024 sowieso nicht unter die genannte Grenze von 48 Prozent fallen, wenn denn die Annahmen der Vorausberechnungen zugrunde gelegt werden.

Hier wird also das Ergebnis einer „Haltelinie“ beim Sicherungsniveau verkauft, das sowieso schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es insofern eine „Zusätzlichkeit“ geben könnte, wenn die Annahmen der Berechnung nicht voll eintreffen werden. Beispielsweise liegt den Vorausberechnungen zum Sicherungsniveau vor Steuern die Annahme zugrunde, dass die „mittlere Lohnvariante“ zutreffen wird: Das heißt konkret, dass die durchschnittliche Zuwachsrate der Durchschnittsentgelte der Versicherten in der mittleren Variante bis 2031 in Höhe von 3,0% in den alten Ländern angesetzt wird. Da man beabsichtigt, die 48 Prozent in der Rentenformel zu verankern, wäre dies immerhin eine Absicherung für den Fall, dass sich die Zuwachsrate bei den Entgelten schwächer entwickelt als derzeit prognostiziert.

Ein weiterer „politpsychologischer“ Vorteil der 48 Prozent gerade für die Sozialdemokratie ist darin zu sehen, dass man damit (scheinbar) an die Rentenkampagne des DGB andocken kann. In deren Forderungskatalog heißt es:

„Das Niveau der gesetzlichen Rente muss auf dem heutigen Stand von 48 Prozent stabilisiert und im weiteren Schritt angehoben werden, etwa auf 50 Prozent.“

Eigentlich notwendig wäre neben anderen Maßnahmen aber eine deutlich stärkere Wiederanhebung des Rentenniveaus – quasi ein rentenpolitischer „Reset“, der eine sozialpolitische Rückbesinnung auf die lebensstandardsichernde gesetzliche Rente bedeuten würde. Daraus lässt sich eine Zielvorgabe eines Sicherungsniveaus nach Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 56 Prozent ableiten. Davon sind wir aber weit entfernt, selbst bei den Rentenkampagnen der Gewerkschaften.

Die 48 Prozent-Haltestelle stellt also nur ein „billiges Geschenk“ dar. Die Probleme mit einem sinkenden Sicherungsniveau vor Steuern fangen nach dem gegenwärtigen Berechnungsstand ab 2025 erst richtig an. Und dann? Auch dafür präsentieren die Sondierer eine „Lösung“, die der Vorgabe der Union im Bundestagswahlkampf des vergangenen Jahres entspricht, nur um fünf Jahre vorgezogen. Die Union hatte damals gefordert, die „Weiterentwicklung der Rente nach 2030 in einem partei- und fraktionsübergreifenden gesellschaftlichen Konsens unter Einbeziehung der Tarifpartner“ zu regeln. „Zu diesem Zweck setzen wir eine Rentenkommission ein, die bis Ende 2019 Vorschläge erarbeiten soll.“

So ist es nun auch in den Sondierungen gekommen, wobei man die Jahreszahl 2030 einfach durch 2025 ersetzen muss:

„(Wir werden) eine Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ einrichten, die sich mit den Herausforderungen der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung und der beiden weiteren Rentensäulen ab dem Jahr 2025 befassen wird. Sie soll eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag vorlegen. Dabei streben wir eine doppelte Haltelinie an, die Beiträge und Niveau langfristig absichert.“

Damit liegt man im rentenpolitischen Themenfeld voll im Trend der Sondierungsergebnisse insgesamt: Insgesamt wurden sechs Kommissionen mit teilweise höchst ambitionierten Zielsetzungen vereinbart. Dabei ist die Rentenkommission hinreichend ungenau umschrieben: Es geht gleich um einen neuen „Generationenvertrag“, und es wird (anders als noch im Wahlprogramm der Unionsparteien aus dem vergangenen Jahr) kein konkretes Datum mehr genannt, bis zu dem die Kommission Ergebnisse vorlegen muss – was natürlich praktisch ist, denn dann kann man einen möglichen Abschlussbericht über die Legislaturperiode strecken, so dass man die Ergebnisse mit in die sich anschließende neue Legislaturperiode nehmen kann – ein Vorgehen, das wir beispielsweise aus dem Pflegebereich kennen.

Grundrente

Außerdem gibt es im Sondierungspapier noch die „Grundrente“. Auch diese war bereits ein Thema der alten Großen Koalition, damals noch unter dem Label „solidarische Lebensleistungsrente“. Im alten Koalitionsvertrag findet man auf Seite 52 folgende – allerdings nicht eingehaltene – Verabredung:

„Wir wollen, dass sich Lebensleistung und langjährige Beitragszahlung in der Sozialversicherung auszahlen. Wir werden daher eine solidarische Lebensleistungsrente einführen. Die Einführung wird voraussichtlich bis 2017 erfolgen.“

Auf diese Passage folgte eine überaus konkrete Vereinbarung mit sehr genauen Detailvorgaben – nichts davon hat bislang das Licht der Welt erblickt. Im Sondierungspapier gibt es nun einen neuen Anlauf:

„Die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert und ihnen ein regelmäßiges Alterseinkommen 10 % oberhalb des regionalen Grundsicherungsbedarfs zugesichert werden. Berechtigt sind Versicherte, die 35 Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeiten aufweisen.

Voraussetzung für den Bezug der „Grundrente“ ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung. Dabei wollen wir klarstellen, dass die Bezieher von Grundsicherung im Alter in ihrem selbst genutzten Haus oder ihrer Wohnung im Regelfall weiterhin wohnen können. Die Abwicklung der „Grundrente“ erfolgt durch die Rentenversicherung. Bei der Bedürftigkeitsprüfung arbeitet die Rentenversicherung mit den Grundsicherungsämtern zusammen.“

Wenn man die beiden Vereinbarungen vergleicht, fallen nicht nur Detail-Abweichungen auf. Im 2013er-Ansatz ging es um die Aufwertung erworbener Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der nunmehr vereinbarte Ansatz ist etwas anderes: die Sondierer sprechen nicht ohne Grund von einer „Grundrente“, die sie selbst in Anführungszeichen setzen.

Hier werden mehrere Dinge in einen Topf geworfen und verrührt. Man sollte sich zunächst darüber im Klaren sein, dass wir heute zwei voneinander getrennte Systeme haben:

- Auf der einen Seite das Versicherungssystem, in dem man Ansprüche auf Versicherungsleistungen durch Beitragsleistungen erwirbt, erst einmal unabhängig, ob diese wie im Normalfall aus dem eigenen Erwerbseinkommen stammen oder aus anderen Quellen, wie beispielsweise bei den Renten nach Erziehungszeiten, umgangssprachlich als „Mütterrente“ bezeichnet.

- Davon systematisch getrennt ist die Grundsicherung für Ältere nach dem SGB XII, eine steuerfinanzierte, bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfeleistung. Die könnte und kann auch jemand bekommen, der in seinem Leben noch nie einen Tag beitragspflichtig (bezahlt) gearbeitet hat.

Ein ganz wesentlicher Unterschied, der häufig gerade in der aktuellen Alterssicherungsdebatte ignoriert wird: Die Versicherungsleistung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine individuelle Eigentumsdimension hat – sie wird einem ausgezahlt, ohne dass es eine Rolle spielt, was man ansonsten für Einkünfte hat oder mit wem man zusammenlebt. Man hat als Individuum einen Rechtsanspruch auf diese Leistung. Das ist bei einer bedürftigkeitsabhängigen Leistung wie dem „Hartz IV für Ältere“ hinsichtlich der zu erfüllenden Zugangsvoraussetzungen ganz anders.

Aber es gibt auch eine Zone, in der sich die beiden Systeme überschneiden: nämlich dann, wenn die (Gesamt-)Einkünfte (also nicht nur die Rente!) der „Bedarfsgemeinschaft“ (das kann eine alleinstehende Person sein, aber auch der Partner, wenn man mit einem zusammenlebt) unter den Regelbedarfen nach SGB XII liegen. Dann hat man Anspruch auf aufstockende Grundsicherungsleistungen, muss sich aber auch dem Regime des dahinterstehenden Regelwerks unterwerfen. Das trägt dazu bei, dass die gerne zitierte Quote der älteren Grundsicherungsbezieher im Alter von etwas mehr als 3 Prozent vernebelt, dass es zahlreiche Menschen gibt, die einen Anspruch auf solche Leistungen haben, diesen aber nicht einlösen – manchmal aufgrund von Scham, aber häufig auch wegen der Anrechnungsregelungen von Vermögen und vor allem der Bestimmungen zur „Angemessenheit“ des Wohnraumes.

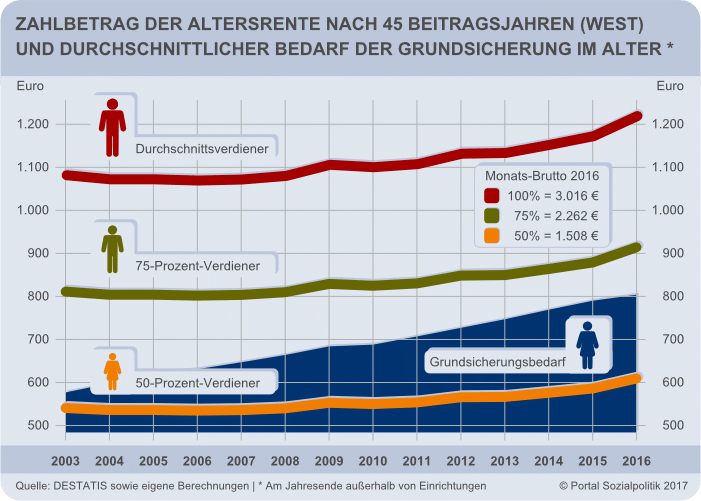

Und die beiden getrennten Systeme Rentenversicherung und Grundsicherung laufen seit geraumer Zeit vor allem im unteren Bereich auseinander, wie man der folgenden Abbildung entnehmen kann:

„Die Daten machen deutlich, wie weit die systemische Verschmelzung von vorleistungsabhängiger Rente und vorleistungsunabhängiger Fürsorge seit 2003 fortgeschritten ist“, so Johannes Steffen, von dem diese Grafik stammt. An diesem Beispiel kann man dann auch noch mal erkennen, wie wichtig eine Änderung beim Rentenniveau insgesamt wäre.

Die von den Sondierern vereinbarte Maßnahme liest sich also einfacher, als sie umzusetzen sein wird – und schafft sogleich neue Systemprobleme. Wenn man 35 Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeiten nachweisen kann, dann soll „die“ Rente immer 10 Prozent oberhalb des „regionalen Grundsicherungsbedarfs“ liegen (regional deshalb, weil der Bedarf eben je nach Region in Abhängigkeit der unterschiedlichen angemessenen Wohnkosten schwankt). Wir müssen uns dann vorstellen, dass ein Teil „der“ Rente, also die „richtige Rente“, in jedem Fall völlig unabhängig von den sonstigen Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Person ausgezahlt wird, während die Aufstockung nur dann gewährt wird, wenn die betreffenden Personen als Bedarfsgemeinschaft wie im heutigen Hartz IV-System eine Bedürftigkeitsprüfung durchlaufen haben.

Diese soll die Rentenversicherung – die bislang mit solchen Fragen überhaupt nicht befasst ist – „in Zusammenarbeit mit den Grundsicherungsämtern“ durchführen, was eine äußerst komplizierte und entsprechend personalintensive Angelegenheit ist. Faktisch werden also die Sozialämter das machen (müssen). Wenn eine entsprechende Bedürftigkeit festgestellt wird, müsste aber zukünftige eine um 10 Prozent über dem eigentlichen Grundsicherungsbedarf liegende Rente von der Rentenversicherung ausgezahlt werden. Es soll also eine Art Grundsicherung Plus geschaffen werden.

Allerdings sagen die Sondierer nichts zur Finanzierung einer solchen Mischleistung. Normalerweise und mindestens hätte explizit ausgeführt werden: Die für die neue „Grundrente“ anfallenden Kosten werden vollständig aus Steuermitteln finanziert und der Rentenversicherung erstattet (was auch die anteiligen Verwaltungskosten betreffen würde). Nichts davon findet man im Sondierungspapier.

Und dass die Sondierer die Frage der Steuerfinanzierung bestimmter Leistungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf dem Schirm haben, kann man daran erkennen, dass am Ende des Abschnitts zur Rente diese Absichtserklärung auftaucht:

„Der Bund wird schrittweise einen höheren Anteil bei den Erstattungen an die Rentenversicherung für die Ansprüche aus den Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR übernehmen und damit die ostdeutschen Bundesländer entlasten (AAÜG).“

Soll man nun etwa annehmen, dass der die niedrigen Renten aufstockende Teil der Grundsicherungsleistungen aus der Rentenkasse, also aus Beitragsmitteln, zu finanzieren ist? Das wäre ein übler Griff in die Kasse einer beitragsfinanzierten Sozialversicherung für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ihr vom Staat übertragen wird.

Mütterrente

Womit wir beim letzten Rentenpunkt wären: der „Mütterrente“. Diese war ja schon beim letzten großkoalitionären „Rentenpaket“ im Jahr 2014 neben der „Rente mit 63“ eines der Aufreger-Themen – zum einen, weil beide angesprochenen Leistungen als Klientel-Geschenke sowohl der SPD wie auch der Union verstanden wurden, zum anderen aber, weil gerade die Finanzierung der „Mütterrente“ aus Beitragsmitteln der Rentenversicherung als verfehlt klassifiziert wurde. Im Sondierungspapier findet sich diese Passage mit klarer CSU-Handschrift:

„Mit dem zweiten Kindererziehungsjahr in der Rente für Geburten vor 1992 haben wir einen ersten Schritt getan. Wir wollen die Gerechtigkeitslücke schließen: Mütter, die ihre Kinder vor 1992 auf die Welt gebracht haben, sollen künftig auch das dritte Jahr Erziehungszeit in der Rente angerechnet bekommen. Wir wollen die Mütterrente II einführen. Das ist ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung von Altersarmut. Diese Verbesserungen bei der Mütterrente durch einen 3. Punkt sollen für Mütter gelten, die drei und mehr Kinder vor 1992 zur Welt gebracht haben.“

Diese Maßnahme wird weitere zusätzliche jährliche Ausgaben in Milliarden-Höhe bedeuten, wobei man auf den letzten Satz achten sollte: Den dritten Entgeltpunkt für Kinder, die vor 1992 geboren sind, gibt es nicht für alle Mütter, sondern nur für die mit drei oder mehr Kinder, was natürlich den Kreis der potenziellen Empfängerinnen ordentlich eindampft. Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung wird die geplante Anhebung der Mütterrenten knapp 2,8 Millionen Rentner in Deutschland betreffen. Das sind etwa 30 Prozent aller Rentnerinnen, die anderen gehen leer aus. Rund 3,7 Milliarden Euro soll dies die Rentenkasse 2019 kosten.

Dass vor allem die CSU die Erweiterung der „Mütterrente“ mit nach Hause nehmen wollte, war im Vorfeld allen Beobachtern klar. Bereits am 9. Dezember 2017 hatte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, gesagt:

„Völlig unstrittig ist jedoch aus Sicht der Rentenversicherung, dass diese Mehrausgaben keinesfalls den Beitragszahlern aufgebürdet werden dürfen. Es handelt sich dabei eindeutig um Leistungen, für deren Erwerb keine Beiträge gezahlt wurden und die daher sachgerecht auch nicht aus Beitragsmitteln zu finanzieren sind. Wir haben schon bei der Mütterrente des Jahres 2014 immer wieder auf diese Fehlfinanzierung hingewiesen.“

Dazu finden wir in dem Ergebnispapier – nichts. Also soll auch die „Mütterrente II“ aus Beitragsmitteln finanziert werden. Damit das hier nicht falsch verstanden wird: Man kann die Rente für Erziehungszeiten sehr wohl für gut begründet halten und den Anspruch darauf ausweiten, sogar die drei Entgeltpunkte pro Kind für noch zu wenig halten. Aber während den Betroffenen hier für ein Kind drei Entgeltpunkte gutgeschrieben werden (das heißt, es wird so getan, als hätte die Person drei Jahre lang Beiträge in Höhe des Durchschnittsverdienstes in der Rentenversicherung gezahlt), müssen die ausgefallenen Beitragsleistungen über eine adäquate Steuerfinanzierung über Bundesmittel an die Rentenversicherung finanziert werden.

Abgesehen von diesen Finanzierungsfragen wird die fundamentale und sozialpolitisch höchst relevante Unwucht der „Mütterrente” nicht einmal angesprochen, geschweige denn, dass irgendeine Veränderung in Aussicht gestellt wird: Es gibt auch nach der Veränderung 2014 weiterhin zwei unterschiedliche „Mütterrenten“ – zum einen für die Kinder, die vor 1992 geboren wurden (für die gab es einen, seit 2014 zwei Rentenpunkte), zum anderen für die Kinder ab 1992, für die zeitlich drei Entgeltpunkte verbucht werden. Und wenn sich die Sondierer durchsetzen, dann gibt es auch noch eine dritte Mütterrente, wenn die vor 1992 geborenen Kinder von Müttern stammen, die drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht haben. Sowas nennt man Komplexitätssteigerung.

Diese Gerechtigkeitslücke zu Ungunsten der (überwiegend) Mütter, die früher ihre Kinder bekommen und von denen heute schon viele im Rentenbezug sind, wurde mit der Mütterrente I im Jahr 2014 gleichsam „halbiert“ und soll nunmehr, so die Sondierer, mit der „Mütterrente II“ geschlossen werden – na ja, also für 30 Prozent der Mütter. Somit bleibt es dabei, dass die „Mütterrente“, die laut offiziellen Verlautbarungen die Lebensleistung aller Mütter zum Ausdruck bringen soll, tatsächlich aber gerade jene Mütter, denen es materiell sehr schlecht geht, weil sie Grundsicherungsleistungen im Alter beziehen müssen, von dieser Belohnung ihrer Lebensleistung ausschließt.

Hintergrund: Die „Mütterrente“, die ja eigentlich zu einer höheren Rente führt, wird mit der Grundsicherungsleistung vollständig verrechnet, so dass die Betroffenen schon nach 2014 die Erfahrung machen mussten, dass sie keinen einzigen Cent mehr auf dem Konto hatten. Offensichtlich sind die Sondierer also auch weiterhin der Meinung, dass es „gute“ und „schlechte“ Mütter gibt, deren Lebensleistungen entsprechend anders honoriert werden sollten. Und wer darauf gehofft haben sollte, dass die SPD wenigstens hier ihre sozialdemokratische Handschrift hinterlassen hat und diese offensichtliche Benachteiligung derjenigen Mütter, die am wenigsten haben, korrigiert, wird leider enttäuscht.

Fazit: Ein sozialpolitisches Trauerspiel

Den größten Hoffnungsschimmer bietet das Sondierungsergebnis noch mit Blick auf die Erwerbsminderungsrente: „Wir werden diejenigen besser absichern, die aufgrund von Krankheit ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können.“ So soll die Anhebung der Zurechnungszeiten beschleunigt werden, „indem wir das jetzt vorgesehene Alter von 62 Jahren und drei Monaten in einem Schritt auf 65 Jahre und acht Monate anheben. Danach wird die Zurechnungszeit in weiteren Monatsschritten entsprechend der Anhebung der Regelaltersgrenze auf das Alter 67 angehoben.“

Bekanntlich ist Vorsicht (und Erfahrung) die Mutter der sozialpolitischen Porzellankiste. Deshalb sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass erst im vergangenen Jahr, in der Endphase der GroKo alt, die Erwerbsminderungsrente verbessert worden ist – allerdings nicht für alle: Von den Verbesserungen profitierten nur die Neuzugänge, aber nicht die Bestandsrentner. Und dem Ergebnis der Sondierer lässt sich wirklich nicht entnehmen, dass man von diesem Muster (Verbesserungen nur für die Neurentner) abweichen will.

Von diesen ohnehin sehr zarten Hoffnungsschimmern abgesehen muss man also bilanzieren: Ganz offensichtlich lassen – wie schon im Bereich der Arbeitsmarktpolitik – alle an den Sondierungen beteiligten Parteien auch bei der Rentenpolitik eine wirklich manifeste sozialpolitische Müdigkeit erkennen. In der Gesamtbetrachtung kommt man somit kaum umher, das Sondierungspapier als sozialpolitisches Trauerspiel zu bezeichnen. Und es ist schwer vorstellbar, wie in etwaigen Koalitionsverhandlungen oder im noch etwaigeren Falle einer Regierungsbildung auf dieser Grundlage signifikante Verbesserungen entstehen sollen.

Zum Autor:

Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz und Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung (ISAM). Außerdem betreibt Sell den Blog Aktuelle Sozialpolitik, wo er mehrere Beiträge veröffentlich hat, die die Grundlage für diesen Artikel lieferten. Im Blog findet sich auch eine weitere Analyse des Sondierungspapiers mit Blick auf die Aspekte Gesundheit und Pflege.