Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Im Zentrum steht die Wirtschaft – und die Suche nach Wegen zur Nachhaltigkeit. Die nächsten Jahre werden entscheiden, inwiefern dieser Wandel by disaster geschieht oder uns by design gelingt.

Die Debattenreihe #econ4future widmet sich den damit verbundenen ökonomischen Herausforderungen und diskutiert mögliche Lösungsansätze. Die Beiträge analysieren Engführungen in den Wirtschaftswissenschaften und Leerstellen in der aktuellen Wirtschaftspolitik. Zugleich zeigen sie Orientierungspunkte für ein zukunftsfähiges Wirtschaften auf und geben Impulse für eine plurale Ökonomik, die sozial-ökologische Notwendigkeiten ernst nimmt.

Die Kooperation mit Economists for Future e.V. begann im September 2019. Seitdem erscheint jährlich eine neue Staffel mit wechselnden Themenschwerpunkten. Die siebte Ausgabe widmet sich der Frage, wie sich soziale Sicherheit im Spannungsfeld von Klimakrise und wirtschaftlicher Transformation neu denken lässt. Was braucht es aus ökonomischer Perspektive, um sozialer Spaltung sowie dem Erstarken autoritär-nationalistischer Tendenzen entgegenzuwirken? Und wie können Wohlfahrtsstaat, Eigentumsverhältnisse, Versorgungssysteme und Institutionen so gestaltet werden, dass demokratischer Zusammenhalt, ökologische Stabilität und ökonomische Resilienz gestärkt werden?

Alle bisher erschienenen Beiträge der Economists for Future-Reihe finden Sie hier.

Hitzewellen, Dürren, außer Kontrolle geratene Waldbrände, Überflutungen, historisch einmalige Kälteperioden, Hagel oder extreme Stürme: Die Liste der klimakrisenverbundenen weltweiten Extremwetterereignisse ist im Juli dieses Jahres auf 123 gestiegen. Die Klimakrise zeigt ihre zerstörerischen Auswirkungen überall auf dem Globus. Der Handlungsdruck ist groß.

Auch aus sozialer Perspektive sind die Herausforderungen spürbar. Einkommensärmere Personen leiden deutlich stärker unter den Folgen der Extremwetterereignisse. Zum Schutz fehlen ihnen meist die materiellen, physischen und strukturellen Möglichkeiten. Steigende Kosten für die Klimaanpassung werden zunehmend die öffentlichen Haushalte belasten, relevante Teile vermutlich auch in die private Verantwortung verlagert.

Bereits heute gibt es in Deutschland spürbare soziale Schieflagen wie Wohnungsknappheit und steigende Mieten, die Auswirkungen der ökonomischen Rezession, die angespannte Finanzlage der Kommunen sowie die zunehmende Belastung der Sozialversicherungsträger – verschärft durch versicherungsfremde Leistungen. Diese nehmen weiter zu und tragen zu einem Klima tiefgreifender gesellschaftlicher Besorgnis bei. Ein wesentlicher Verstärker der Probleme war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der aufgrund der Abhängigkeit Deutschlands von fossilem Gas eine Inflation ausgelöst hat, zunächst in Form von stark gestiegenen Energiepreisen und unsicherer Bezugslage.

Die unvorhersehbaren Kostensteigerungen sowie die offenkundige Verwundbarkeit haben eine tiefe Verunsicherung hinterlassen. Gerade Menschen im unteren Einkommenssegment, die den jüngsten Inflationsanstieg am stärksten zu spüren bekamen, treibt eine Abstiegs- und Zukunftsangst um. Von vielen wird die Politik im Allgemeinen als ungerecht erlebt.

Klimapolitikrelevante Armutslagen

Dabei handelt es sich meist nicht um abstrakte Ängste – die Armutslagen sind real existent. Weitere klimaschutzinduzierte Kostenbelastungen sind für viele Haushalte nicht tragbar. So ist ein relevanter Teil bspw. durch Mietzahlungen finanziell überbelastet. In den 77 deutschen Großstädten leben mehr als 4,4 Millionen Haushalte in zu kleinen (in Bezug auf das im Sozialrecht bzw. in wohnungspolitischen Richtwerten gebräuchliche Flächenmaß) oder für das Haushaltseinkommen zu teuren Wohnungen (Bruttowarmmiete ist höher als 30% des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens). Das entspricht einem Anteil von 53% aller Miethaushalte in diesen Großstädten.

Die Versorgungslücke konzentriert sich bei ärmeren Einpersonenhaushalten, Alleinerziehenden, Mietenden mit niedrigen Bildungsabschlüssen sowie Menschen mit Migrationshintergrund.Sie sind es auch, die zu den 11,4% der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen gehören.

Armutslagen zeigen sich auch im Energiekonsum und beim Zugang zu Mobilität. Je nach Definition sind in Deutschland in der unteren Einkommenshälfte zwischen 5% (entspricht 1 Million Haushalten) und 33% (7,2 Millionen Haushalten) von Energiearmut betroffen. Ihnen fehlt der Zugang zu essenziellen Energiedienstleistungen. Bemerkenswert ist, dass Energiearmut nicht nur in den untersten Einkommensgruppen auftritt, sondern bis in die Mitte der Einkommensverteilung reicht.

Auch Mobilitätsarmut ist ein vorhandenes, aber bisher wenig beachtetes Problem. In Deutschland werden dazu keine Zahlen erhoben. Der Thinktank Agora Verkehrswende identifiziert vier Einflussfaktoren: Erschwinglichkeit (Mobilitätsangebote sind zu teuer), Erreichbarkeit (Orte des täglichen Bedarfs sind zu weit weg), Verfügbarkeit (ein passendes Mobilitätsangebot fehlt) und Zeitarmut (hoher Zeitaufwand für nötige Mobilität mit der Konsequenz, dass Zeit für Erholung oder Soziales fehlt). Betroffen sind v.a. diejenigen, die kein Auto besitzen oder für die der Autobesitz eigentlich zu teuer ist.

Soziale Schieflage bisheriger Klimapolitik

Statt Armutslagen gezielt zu überwinden, weist die bisherige Klimapolitik eine soziale Schieflage auf. Sie besteht im Wesentlichen aus Förderungen und Bepreisungsinstrumenten. Von dem zentralen Förderprogramm im Gebäudesektor, der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), haben neben institutionellen Vermietenden meist selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer mit überdurchschnittlichem Einkommen und einem hohen Bildungsabschluss profitiert. Mietende hingegen finanzieren den Großteil der Sanierungskosten über die Modernisierungsumlage (bis zu 8% der Kosten einer Modernisierung) zeitlich unbegrenzt als Mietbestandteil, während die Eigentümerinnen und Eigentümer vom gestiegenen Immobilienwert profitieren.

Eine weitere Maßnahme der Klimapolitik ist die Bepreisung. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wurde bis Mitte 2022 mit der Erneuerbaren-Energien-Umlage (EEG-Umlage) finanziert, ein regressiv wirkender Aufpreis auf jede verbrauchte Kilowattstunde (kWh). Dadurch haben Ärmere einen dreifach höheren Anteil ihres Einkommens für die EEG-Umlage ausgegeben als Einkommensstärkere. Die EEG-Umlage wurde Mitte 2022 abgeschafft, die Einspeisevergütung wird heute aus dem Haushalt finanziert. Mit der CO2-Bepreisung wurde ein weiteres, klimapolitisch sinnvolles, aus sozialer Sicht jedoch regressiv wirkendes System etabliert, welches einkommensärmere Haushalte benachteiligt.

Klimasozialpolitik

Die Klimapolitik in Deutschland befindet sich nunmehr in einer Phase, die jeden Haushalt betrifft. Die Wärmeversorgung muss dekarbonisiert, der Gebäudebestand energetisch ertüchtigt und der Verkehr klimafreundlich transformiert werden. Politische Regulierungen betreffen den Heizungskeller und die Alltagsmobilität, genauso die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Soziales. Um die Chancen und Herausforderungen gerecht zu verteilen, bedarf es der Weiterentwicklung einer Klimasozialpolitik.

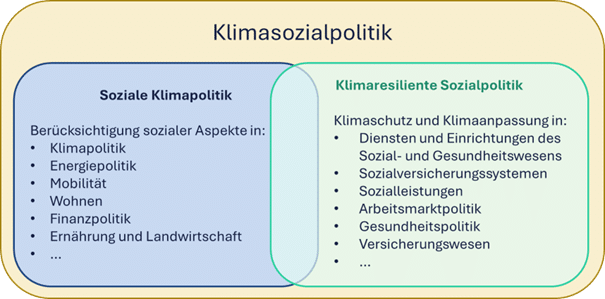

Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen: Einer sozialen Klimapolitik, d.h. der Berücksichtigung sozialer Aspekte in den für Klimaschutz relevanten Politikfeldern. Darüber hinaus bedarf es einer klimaresilienten Sozialpolitik. Hier gilt es Ideen zu entwickeln, in welchen Bereichen der Sozialpolitik im engeren Sinne Klimaschutz und Klimaanpassung stärker integriert werden müssen. Sie reichen von Hitzeschutz nicht nur in Gesundheitseinrichtungen, sondern auch in der häuslichen Pflege, über zielgerichtete Maßnahmen zum Ausgleich außergewöhnlicher Kostenbelastungen bis hin zur Integration von Teilhabe an Klimaschutz in den Leistungskatalogen des Sozialrechts.

Ziel muss sein, allen Menschen die Transformation zu ermöglichen, nicht die Transformation für armutsbelastete Haushalte hinauszuzögern. Gerade ihnen sollten die Chancen, die mit der Klimaneutralität verbunden sind, zuteilwerden. Diese reichen von Verkehrsberuhigung und abnehmenden Lärm- und Feinstaubemissionen über gestiegenen Wohnkomfort durch energetisch ertüchtigte Wohnungen bis hin zum Zugang zu klimafreundlicher Mobilität und verstärkten Teilhabemöglichkeiten.

Vier Säulen der Ermöglichung und Entlastung

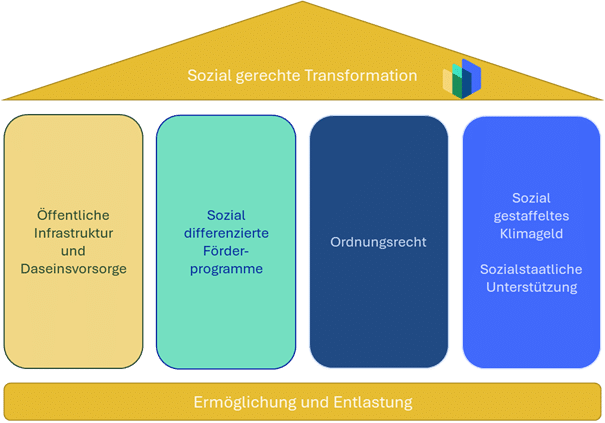

Daher ist aus sozialer Perspektive eine Strategie der Ermöglichung, Entlastung und Anforderung zu forcieren. Diese besteht aus vier Säulen.

Infrastruktur

Die Basis einer erfolgreichen Transformation ist eine gute öffentliche und soziale Infrastruktur. Erst wenn eine frequentierte Bushaltestelle in fußläufiger Entfernung liegt oder sichere Fuß- und Radwege ausgebaut sind, besteht eine fossilarme Mobilitätsalternative. Ausgebaute Stromnetze, als Teil der öffentlichen Infrastruktur progressiv finanziert, ermöglichen die Teilhabe aller an der Energiewende. Regenerativ betriebene Wärmenetze befähigen den Umstieg auf eine erneuerbare Heizung auch in dichter Bebauung. Gemeinschaftlich nutzbare Räume (Bspw. Gästezimmer) führen dazu, dass die eigene Wohnung kleiner ausfallen kann. Auch die wohnortnahe Versorgung mit medizinischem Personal oder Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf tragen zur Verkehrsminderung bei.

Sozial gestaffelte Förderprogramme

Mit der zweiten Säule werden Haushalte spezifischer finanziell und organisatorisch in der Transformation unterstützt. Es gilt Förderinstrumente zu entwickeln, die unteren und mittleren Einkommen einen schnellen Umstieg auf einen CO2-freien Lebensstil ermöglichen. Dies kann in Form von höheren Zuschüssen für Haushalte mit geringeren Einkommen erfolgen, einkommensabhängigen Leasingmodellen (Social Leasing von E-Autos wie in Frankreich) oder Unterstützungsmaßnahmen, die an Vulnerabilität (Abhängigkeit von fossilen Energien) gekoppelt sind. Unterstützung sollte sich nicht nur auf finanzielle Zuwendungen beziehen, sondern darüber hinaus auf Hilfe bei der Beantragung der Fördermittel oder der Planung der Maßnahme.

Ordnungsrecht

Doch Infrastruktur und Fördermittel sind nicht ausreichend. Gerade wenn Alternativen schon vorhanden sind, sich Konsummuster grundlegend ändern oder größere Investitionen getätigt werden müssen, braucht es auch die Ge- und Verbote des Ordnungsrechts. Sie gelten für alle, unabhängig vom Einkommen und Vermögen und ermöglichen Planungssicherheit, um langfristig sinnvolle Investitionsentscheidungen treffen zu können.

In vielen Politikbereichen wie zum Beispiel im Verkehr ist Ordnungsrecht ein etabliertes und akzeptiertes Instrument. In der Klimapolitik erfährt es oftmals Gegenwehr, da tatsächlich oder vermeintlich in individuelle Lebensstile eingegriffen wird. Es ist jedoch zentral, die Verbrennung von Erdgas oder den Einbau von neuen Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Energien betrieben werden können, ab einem bestimmten Zeitpunkt zu verbieten. Auch ein Tempolimit auf Autobahnen würde helfen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. In den „Klimabürgerräten“ erhält das Ordnungsrecht eine große Akzeptanz, die höher ist als die für Bepreisungsinstrumente.

Kompensation

Als vierte Säule braucht es eine direkte Absicherung und Kompensation von ökologisch sinnvollen Lenkungssteuern wie bspw. CO2-Preisen. Diese dürften mit der (gerade um ein Jahr verschobenen) Einführung des zweiten Emissionshandels für Gebäude und Verkehr auf europäischer Ebene (ETS-2) weiter steigen. Das Klimageld ist dafür ein geeignetes Mittel. Es sichert die Rückerstattung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung im BEHG und ETS-2 an die Menschen. Da untere Einkommen einen kleineren CO2-Fußabdruck haben, würden sie trotz der im Vergleich zum Einkommen höheren Belastung durch den CO2-Preis über die Rückerstattung unterm Strich entlastet.

Da sich die Herausforderungen der Transformation im Laufe der Zeit verändern, wird sich auch die Rolle des Klimageldes anpassen müssen, hin zu einem Härtefallgeld für Haushalte, die sich aus eigener Kraft (finanziell oder aufgrund rechtlicher Restriktionen) nicht dekarbonisieren können. Sobald Einkommensstärkere die Transformation zur Klimaneutralität im Gebäude- und Verkehrsbereich vollzogen haben, Haushalte mit geringem Einkommen jedoch noch in ungedämmten Wohnungen leben, würde ein Pro-Kopf-Klimageld seine progressive Verteilungswirkung verlieren und das Gegenteil bewirken.

Die Transformation zur Klimaneutralität ist in vollem Gange, auch wenn die aktuelle Bundesregierung an einigen Stellen Bremsen anzieht. Eine konsequente soziale Ausgestaltung hilft, sich dem nötigen Tempo weiter anzunähern und gleichzeitig die soziale Schieflage umzukehren. Dies ist nicht in erster Linie aus Akzeptanzgründen relevant, sondern aus einer genuinen Gerechtigkeitsperspektive heraus. Damit rücken zudem die Chancen in den Vordergrund: eine zukunftsgerichtete und für alle nutzbare Infrastruktur, die Überwindung spezifischer Armutslagen, mehr Gesundheit, mehr Wohnkomfort, mehr Teilhabe und damit mehr Wohlergehen für alle.

Zur Autorin:

Astrid Schaffert ist Referentin bei Zukunft KlimaSozial und zuständig für die Themenfelder Wohnungs- und Gebäudepolitik, Energiepolitik sowie Sozialpolitik. Zuvor entwickelte sie seit 2020 fachlich und strategisch den Bereich soziale Klimapolitik sowie Transformation der 25.000 Dienste und Einrichtungen der Caritas. Sie erarbeitet Analysen und Politikvorschläge, Kommunikations- und Umsetzungsstrategien und bringt diese in den öffentlichen Diskurs ein.