Die Währungshüter in Europa und den USA verschieben derzeit den kurzfristigen Fokus ihrer Geldpolitik auf das Wirtschaftswachstum. Sie betonen zwar, dass die Risiken für einen anhaltenden Inflationsrückgang noch nicht ausgeräumt sind. Seit dem Sommer ist es aber nicht mehr zu überhören: In Reden und Interviews sprechen die Notenbanker verstärkt über ihre Konjunktursorgen.

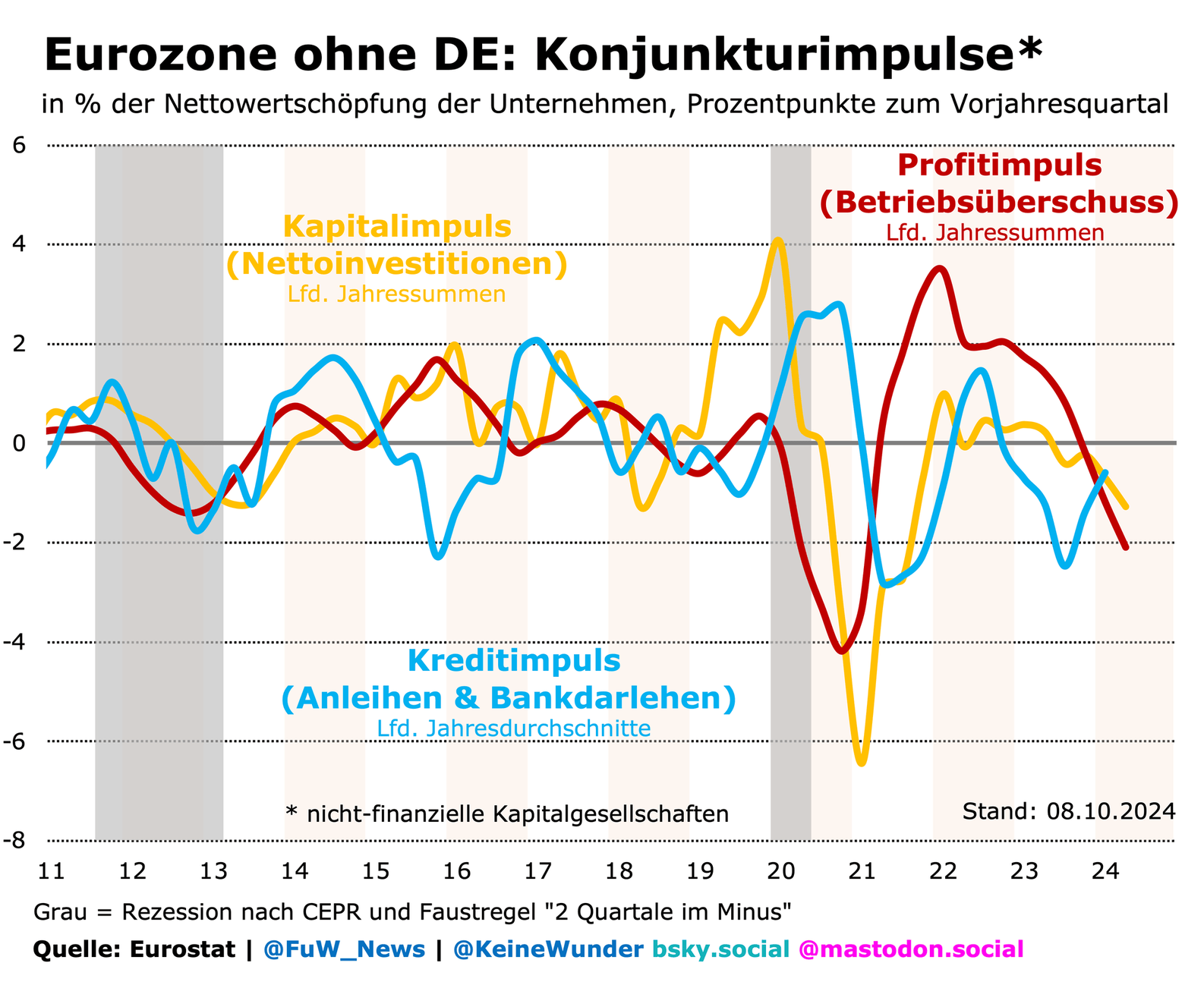

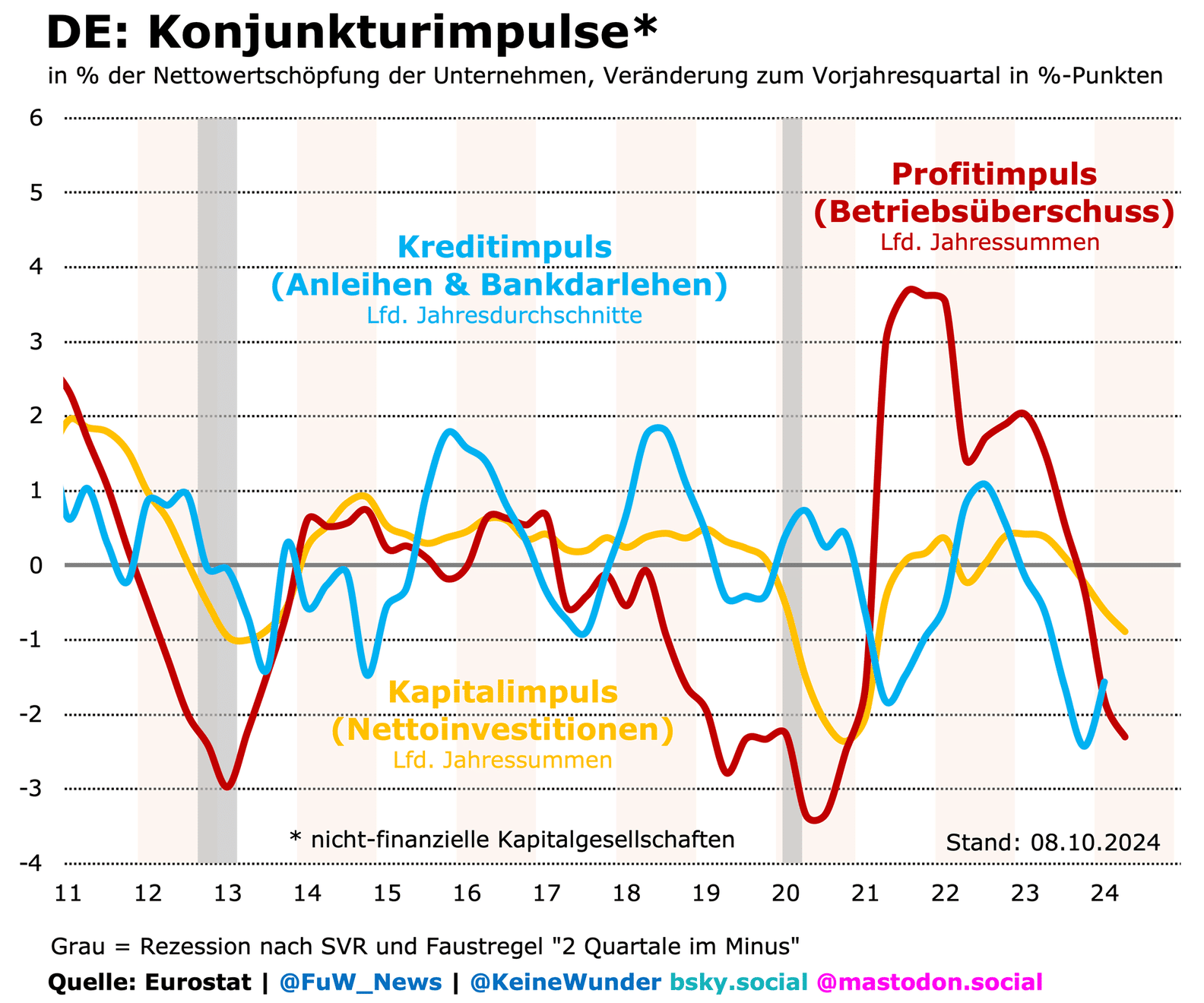

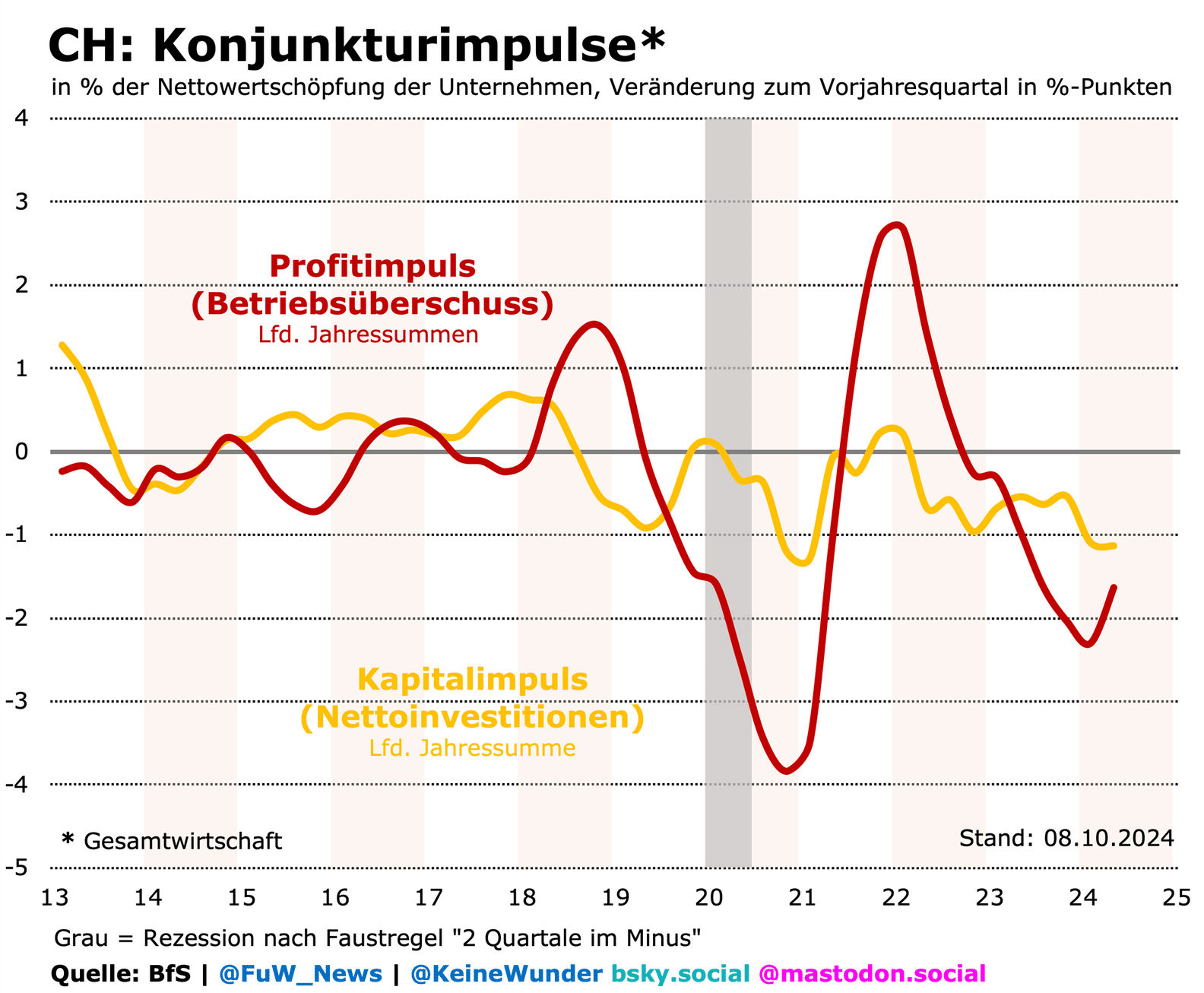

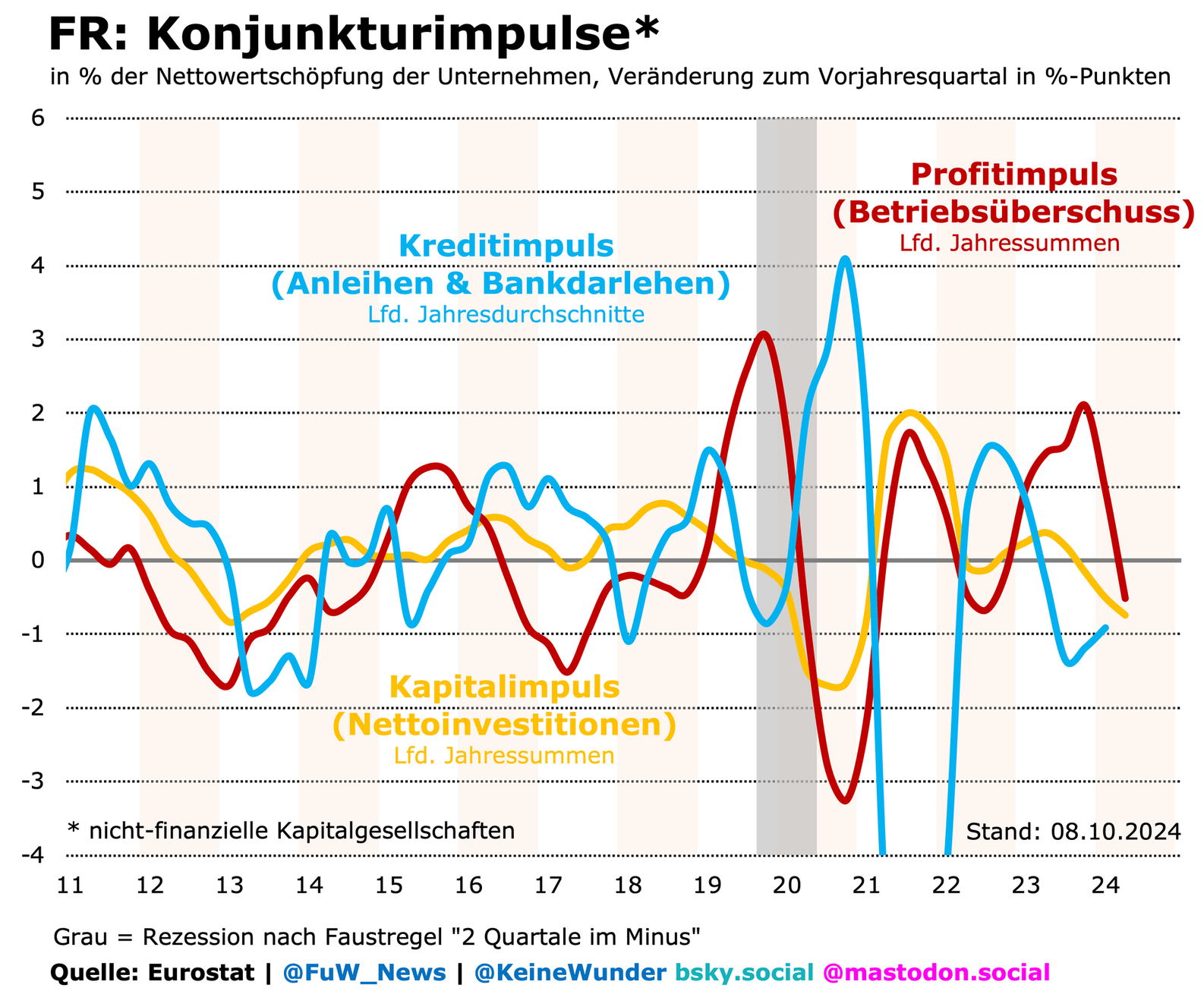

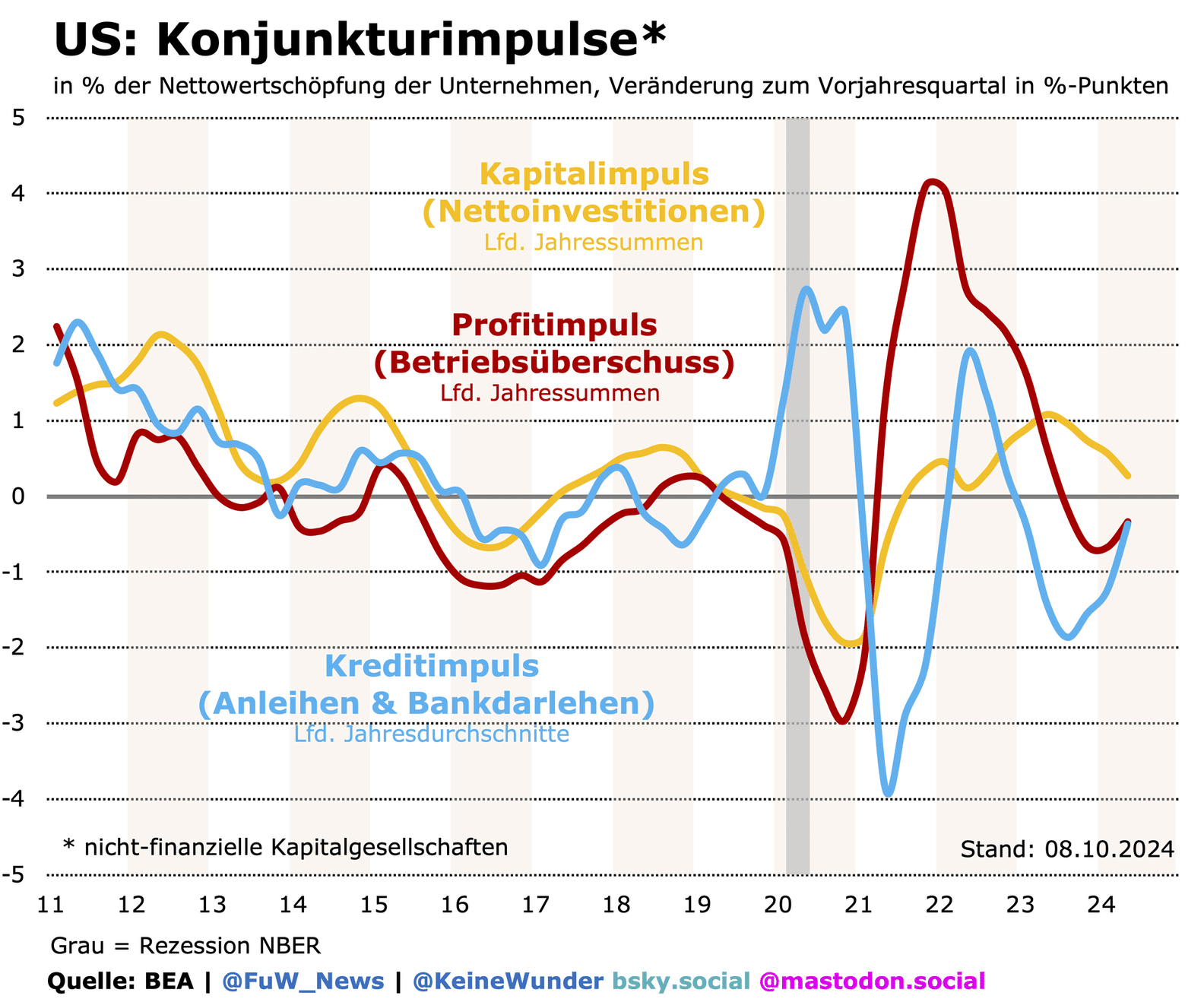

Diese werden bestätigt durch eine Analyseart, die im State of Swing-Blog schon länger angewandt wird: Dabei geht es um die wichtigsten Impulse, mit denen sich die Konjunkturzyklen beschreiben und erklären lassen. Damit lassen sich auch vorsichtige Hinweise darauf finden, ob zum Beispiel die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der US-Notenbank Federal Reserve dafür verantwortlich sind, dass sich die Konjunktur abschwächt.

Dabei sind in der US-Wirtschaft tatsächlich bislang erste Warnsignale vor allem am Arbeitsmarkt zu erkennen. Die Wirtschaftsleistung wird jedoch auch von stark steigenden Staatsausgaben angetrieben; seit Anfang 2023 wächst das Bruttoinlandprodukt der USA im Schnitt um 0,7% pro Quartal. Im Euroraum, der vor allem von der schwachen Volkswirtschaft in Deutschland ausgebremst wird, sind es gerade einmal 0,2%, in der Schweiz 0,3% (um Sportevents bereinigt).

Die Eurozone in der Stagnation

Zurecht spricht EZB-Direktorin Isabel Schnabel daher von einer Stagnation im Währungsgebiet. Dies wird umso eindrücklicher beim Blick auf Deutschland. Die größte Volkswirtschaft der Eurozone kommt bereits seit 2022 nicht mehr vom Fleck. Entsprechend fand auch Schnabels Rede Anfang Oktober in Freiburg große Aufmerksamkeit. Sie stand unter dem Titel „Der Stagnation entkommen: Der Weg zu einem stärkeren Euroraum“.

Bevor hier die Analyse der wichtigsten Konjunkturimpulse betrachtet wird, lohnt sich ein Blick auf einige wichtige Punkte aus Schnabels Rede. Die Ökonomin erkennt an, dass auch die Geldpolitik seit Mitte 2022 mit ihren Zinserhöhungen einen Anteil daran hat, dass sich das Wachstum verlangsamt hat. Dies war allerdings gewollt, weil der Preisauftrieb gebremst werden musste, wie sie sagt.

Den wichtigsten Grund für die Wachstumsschwäche und damit auch für die Inflation sieht Schnabel in den Schocks aus der Pandemie und der Totalinvasion Russlands in der Ukraine. Diese Erkenntnis sollte eigentlich Konsens unter Ökonomen und Konjunkturbeobachtern sein, dem jedoch gerade in Deutschland oft noch widersprochen wird. Einige wenige Ökonomen wollen die Wachstumsschwäche hauptsächlich auf strukturelle Gründe zurückführen.

Deutschland zieht den Rest herunter

Zudem sind große Unterschiede zwischen den Ländern zu bemerken: „Tatsächlich geht die seit Beginn der Leitzinsanhebung schwache Wachstumsdynamik im Euroraum zu einem großen Teil auf eine kleine Zahl von Ländern zurück, darunter Deutschland, Finnland und Estland“, sagt Schnabel. Dies sei auch auf die Geldpolitik zurückzuführen: So reagiere die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken Industrie empfindlicher auf Zinsänderungen als stärker dienstleistungsorientierte Volkswirtschaften.

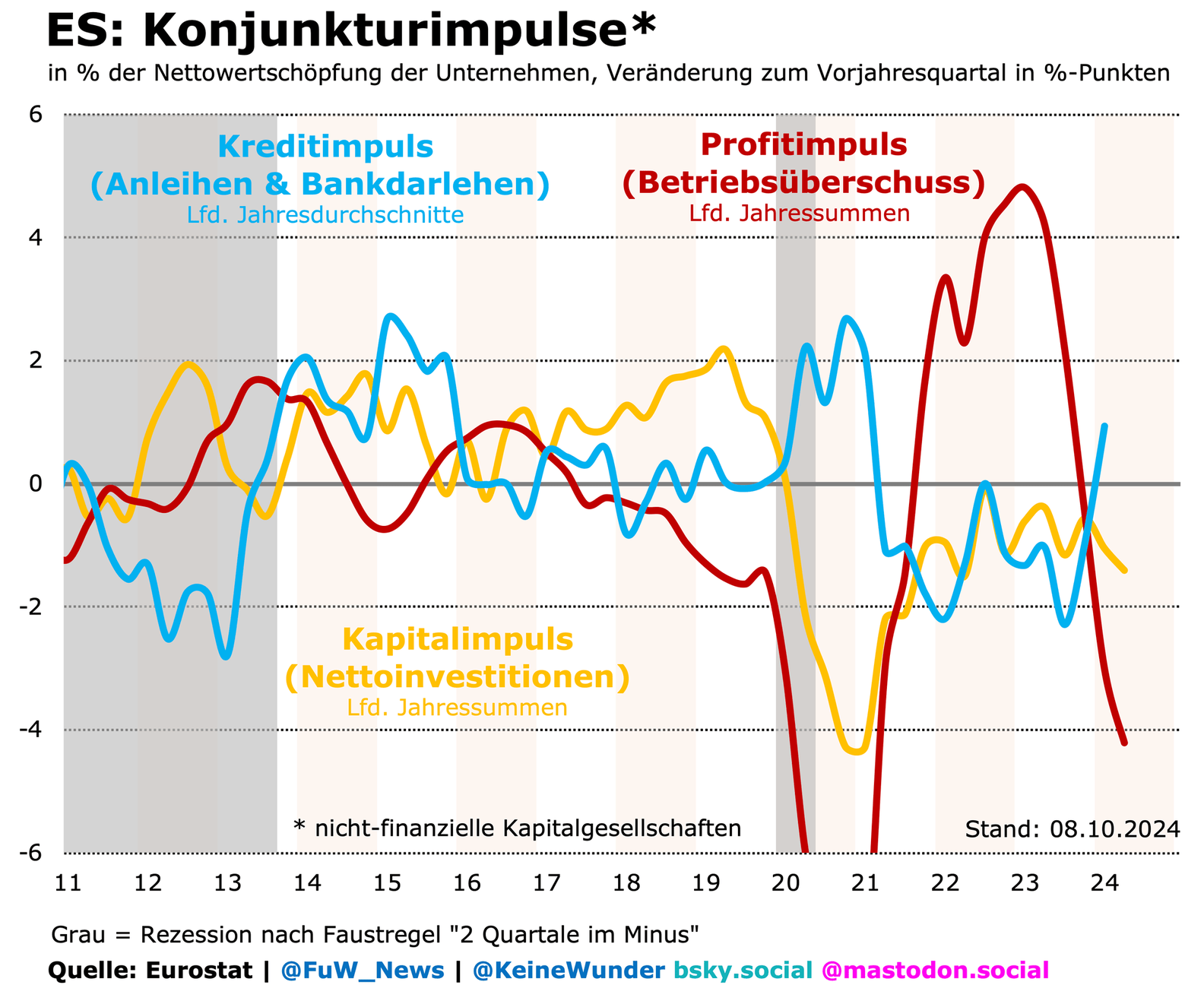

Doch sei die Geldpolitik wahrscheinlich nicht der Haupttreiber des Auseinanderdriftens der Länder, so die EZB-Direktorin weiter. So hätten gerade südliche Länder im Euroraum, wie Spanien, Italien oder Portugal, von einer besseren Exportentwicklung profitiert. Wichtig war zudem die expansive Fiskalpolitik der Regierungen, so hatte allein die italienische Regierung vergangenes Jahr ein Defizit von 7,2% eingefahren. Hinzu kommen die Mittel des Coronafonds der EU (Next Generation EU), von dem vor allem Spanien und Italien profitierten.

Was für Schnabels Aussage spricht, dass die EZB-Zinserhöhungen nicht die wichtigste Ursache für die Stagnation in Deutschland waren: Der große Einbruch der Kapitalnachfrage kam unmittelbar nach Beginn der Invasion Russlands. Abzulesen ist dies am Auftragseingang für Investitionsgüter aus dem Inland. Zwar arbeiteten die Unternehmen noch ihre Bestellungen ab, aber seit Mitte 2022 schrumpft die Nachfrage nach Arbeitskräften in den Unternehmen so stark, dass sich bis heute kein Aufschwung abzeichnet.

Investitionen bestimmen den Konjunkturverlauf

Die Investitionen sind ohnehin maßgeblich für den Konjunkturverlauf. Wenn Unternehmen verstärkt in neue Maschinen, Geräte, Fahrzeuge oder Gebäude investieren, entstehen neue Jobs, die wiederum die Konsumnachfrage der Privathaushalte stützen. Am anderen Ende der Aufwärtsspirale im Aufschwung investieren die Unternehmen aber auch nur dann, wenn die Konsumnachfrage steigt.

Und so bleibt zwar das Henne-Ei-Problem der Konjunkturdynamik auf den ersten Blick ein dialektisches Rätsel: Das Angebot ist nichts ohne die entsprechende Nachfrage, und ohne die Nachfrage gibt es kein Angebot. Doch lässt sich immer an den Investitionen ablesen, ob eine Aufwärts- oder eine Abwärtsspirale in Gang gekommen ist. Steigen die Neuinvestitionen stärker als das Einkommen, geht es in der Regel aufwärts mit dem Wachstum und umgekehrt.

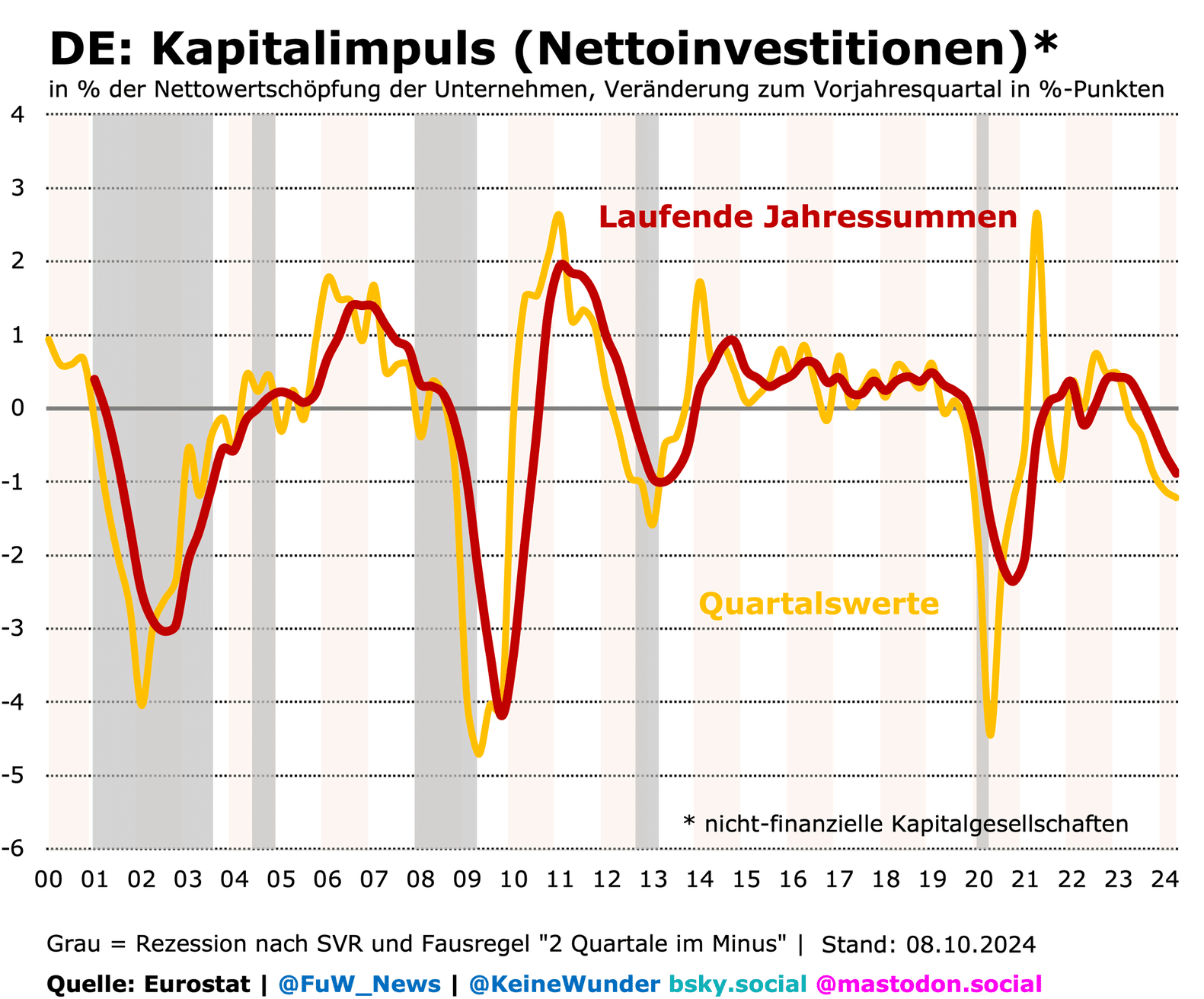

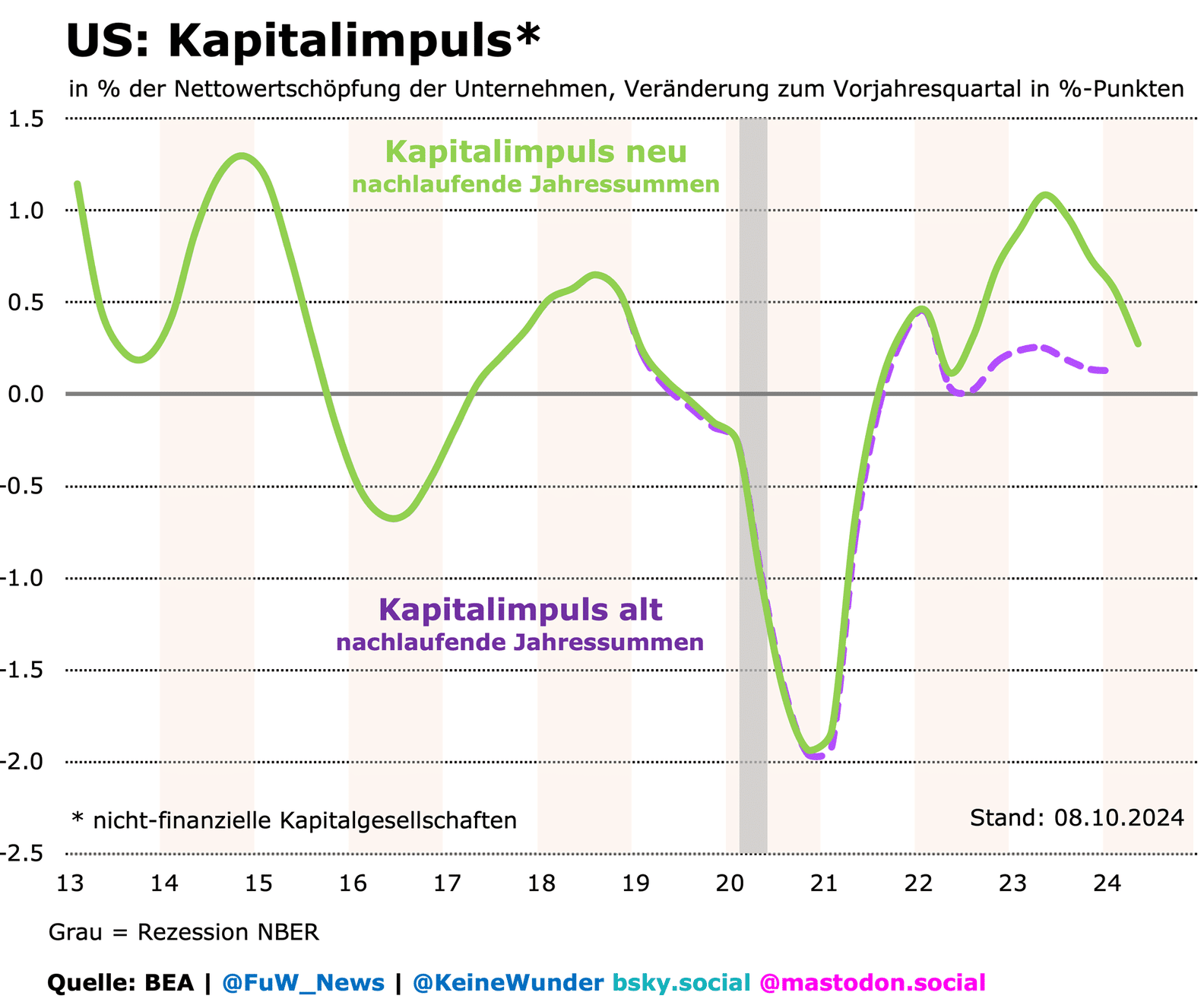

Wenn die Nettoinvestitionen aber stärker steigen als die Wertschöpfung (oder das BIP), dann steigt die Investitionsquote. Deswegen kann eine steigende Investitionsquote als positiver Kapitalimpuls bezeichnet werden, der charakteristisch für einen Aufschwung ist (vgl. Grafiken). Ist der Kapitalimpuls negativ, wie seit Mitte 2023 in Deutschland oder der Schweiz, ist eine Volkswirtschaft auf Rezessionskurs oder schwächt sich zumindest so weit ab, dass sich von einer rezessiven Stagnation reden lässt.

Wie die Grafik oben zeigt, ist noch nicht klar, wann der negative Kapitalimpuls bei den deutschen Unternehmen zumindest nicht mehr schlechter wird. Dabei besteht weiterhin das Risiko, dass aus der dreijährigen Stagnation tatsächlich noch eine ausgeprägte Rezession wird. Am Arbeitsmarkt kühlt sich der Jobaufbau ohnehin bereits rapide ab, sodass jede Dynamik für einen Aufschwung fehlt. Angesichts der sinkenden Profitabilität kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass bald ein Jobabbau in Deutschland beginnt.

Gewinnpolster dämpfen negativen Kapitalimpuls

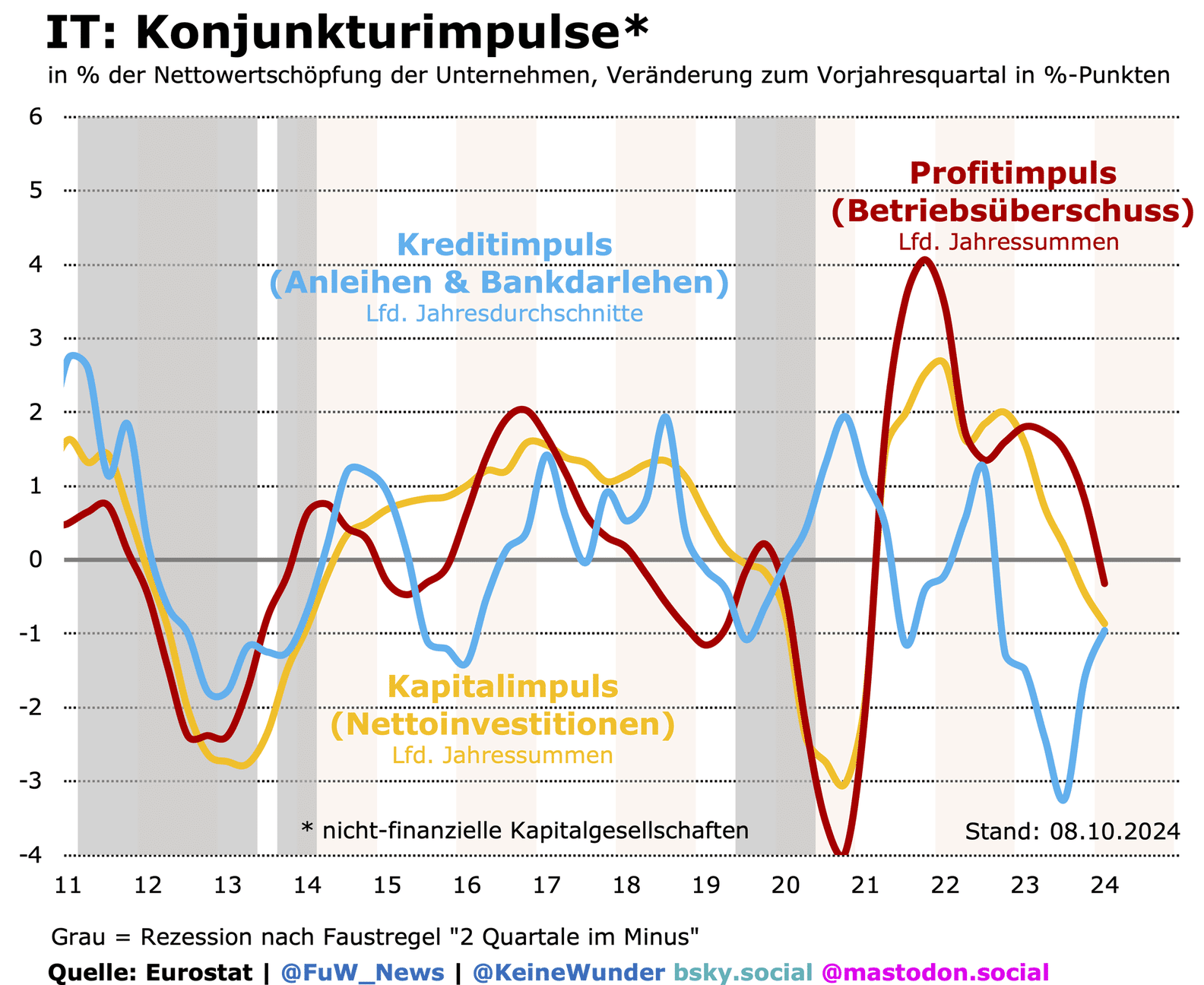

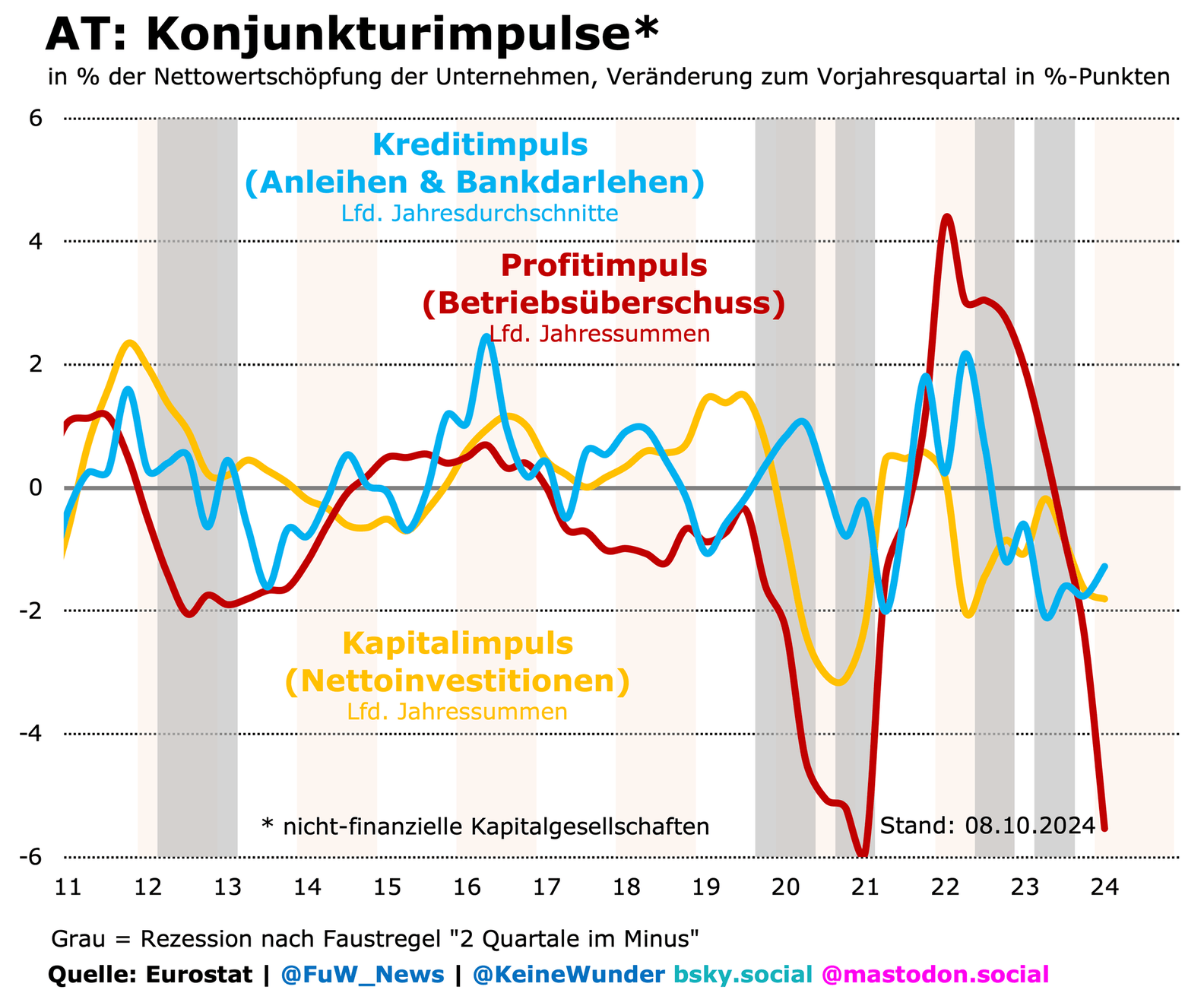

Die Analyse der Kapitalimpulse im Euroraum zeigt wiederum, dass sich seit diesem Jahr auch der Rest der Eurozone im Abwärtssog befindet. Das gilt auch für Frankreich, Spanien, Italien, ganz besonders für Österreich. Dämpfend wirkt in allen Ländern zusätzlich, dass jetzt auch die operativen Gewinne die Investitionsneigung bremsen dürften.

Damit sind aber nicht die gesamten Gewinne der Unternehmen gemeint, sondern nur die Betriebsüberschüsse, die wirklich am Standort entstehen. Auslandsgewinne von Aktiengesellschaften zählen hier nicht mit. Analog zum Kapitalimpuls lässt sich die Entwicklung der Profitabilität in den Volkswirtschaften über den Profitimpuls messen: sprich die Veränderung des Gewinnanteils am Gesamteinkommen eines Landes, also der Gewinnquote in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

Überall in Europa ist zu sehen, wie die Unternehmen es geschafft haben, während der akuten Inflationsphase ihren Gewinnanteil erheblich auszuweiten. Oft retteten sie damit aber nur ihre Umsatzmargen trotz der gestiegenen Kosten, vor allem für Energie. Moralische Vorwürfe, die den Unternehmen eine „Gierflation“ unterstellen, sind daher fehl am Platz. Da die Löhne sich aber zunächst kaum vom Kaufkraftverlust erholten, war die Profitinflation am Ende tatsächlich der wichtigste Inflationstreiber.

Der Kater nach der Profitinflation

Nun also kommt fast überall im Währungsraum der Rückprall in der Profitabilität, der eine weitere Gefahr für die Investitionen und den Konjunkturverlauf werden könnte. Noch wirken offenbar die Puffer aus den Inflationsjahren nach, was die Investitionen und den Jobaufbau bislang stabilisiert. Das sind gute Nachrichten für die EZB, die nun versuchen wird, mit sinkenden Zinsen die Gegenwinde in der Profitabilität aufzufangen.

Der Kreditfluss an die Unternehmen aus Bankendarlehen und Anleihen dreht bereits, zumindest, wenn man sie wie die anderen Impulse am Einkommen misst. Diese Entwicklung hat allerdings bereits im vergangenen Jahr begonnen, als an den Terminmärkten die Spekulation auf Zinssenkungen begann. Der entsprechende Kreditimpuls ist in Spanien seit Beginn des Jahres wieder positiv. In Italien und Frankreich sieht es nicht schlecht aus. Am stärksten hinken jedoch Deutschland und Österreich hinterher.

Angesichts der fragilen Konjunkturlage spricht alles dafür, dass nicht nur die Notenbanken helfen sollten, auch die Regierungen sollten mit ihren Ausgaben die Konjunktur weiter stützen. Dies gilt nicht nur für Berlin oder Wien, sondern ganz besonders für Paris, Rom oder Madrid. Sonst droht ein Desaster wie in der Eurokrise. Damals standen die Spar-Europameister Spanien und Italien am Ende mit einer höheren Staatsschuldenquote da, obwohl sie ihre Ausgaben gesenkt hatten.

Die Zeit für eine Budgetkonsolidierung ist erst dann gekommen, wenn alle drei Konjunkturimpulse wieder positiv sind. Zumindest in den USA war der Kapitalimpuls seit der Pandemie doch positiv, wie jüngst revidierte Zahlen zeigen. Das heißt aber auch, dass die Entscheidung über eine sanfte Landung der Wirtschaft tatsächlich erst nächstes Jahr ansteht: ob der Kapitalimpuls der US-Unternehmen positiv oder negativ wird. Europa sollte wachsam sein.

Zum Autor:

André Kühnlenz ist Redakteur bei der Finanz und Wirtschaft. Auf X: @keineWunder

Hinweise:

Die State-of-Swing-Taktiktafel der Konjunkturanalyse finden Sie hier.

Dieser Beitrag ist ebenfalls im The State of Swing-Blog der Finanz und Wirtschaft erschienen. In Kooperation mit der FuW veröffentlichen wir die Blog-Beiträge auch im Makronom.