Auf einige Dinge kann man sich jedes Jahr verlassen. Auf Ostern und Weihnachten – oder auf die Kritik an den steigenden Sozialausgaben. Und tatsächlich: Als vor zwei Wochen die Meldung die Runde machte, dass die Sozialausgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 2018 auf den neuen Höchststand von fast einer Billion Euro gestiegen sind, ließen die üblichen Reaktionen nicht lange auf sich warten. Stellvertretend für viele andere sagte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann: „Der neue Rekord bei den Sozialausgaben belegt, dass die Große Koalition nur ans Umverteilen denkt“. Die Regierung gäbe das „Geld der Steuer- und Beitragszahler aus, als gäbe es kein Morgen mehr“. Und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) forderte, es müsse „Schluss damit sein, den Sozialstaat durch eine ständig steigende Belastung der Arbeitskosten zu finanzieren“.

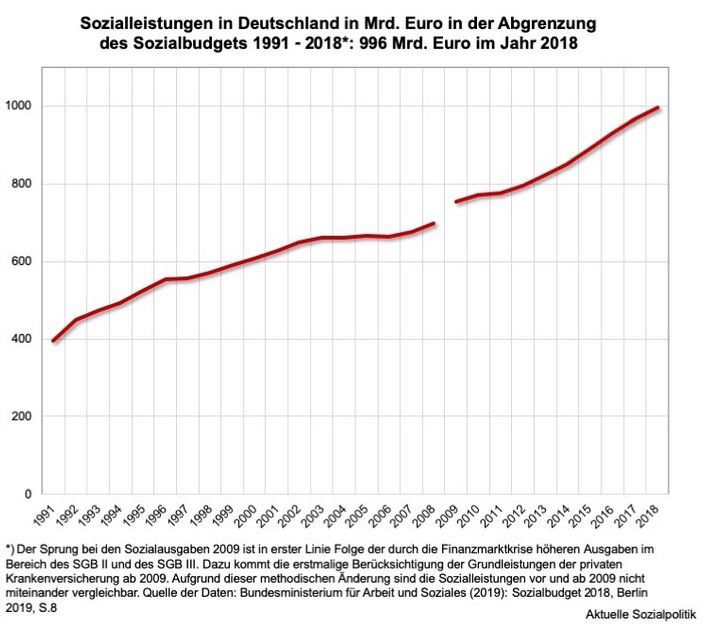

Und schaut man sich die Entwicklung der Sozialleistungen in Milliarden Euro seit der Wiedereinigung an, dann drängt sich in der Tat der Eindruck auf, dass da was aus dem Ruder läuft.

Aber wie immer im statistischen Leben muss man genauer, also differenzierter prüfen, was die Zahlen wirklich aussagen – und was nicht.

Zunächst sind absolute Angaben immer mit Vorsicht zu genießen – zumal wenn sie wie hier nicht einmal inflationsbereinigt verwendet werden. Wie etwa das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) richtigerweise schreibt, ist der Informationsgehalt dieses Wertes gering, da er keine Aussage darüber zulässt, in welchem Verhältnis die Sozialleistungen zur Größe (Einwohnerzahl) oder zur wirtschaftlichen Leistungskraft Deutschlands stehen: „Erst wenn das Verhältnis bekannt ist, lässt sich beurteilen – auch im Vergleich zu anderen Ländern oder im zeitlichen Vergleich -, ob das Leistungsniveau als „hoch“ oder gar „zu hoch“ einzuschätzen ist.“

Man muss die Sozialausgaben also ins Verhältnis setzen. Aber zu was? Als zentraler Indikator für die wirtschaftliche Leistungskraft eines Landes gilt das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe der binnen eines Jahres im Inland erzeugten Güter und Dienstleistungen. Und wenn man diesen Indikator heranzieht, sieht das Bild schon weitaus weniger dramatisch aus:

Von einem „aus dem Ruder laufen“ oder gar einer „Explosion“ der Sozialausgaben kann also keine Rede sein. Ganz im Gegenteil: Man kann sogar die Frage aufwerfen, ob der Anteil nicht eigentlich hätte höher ausfallen müssen, wenn man bedenkt, dass wir seit 2010 mehr Rentner haben, dass die Gesundheits- und insbesondere die Pflegeausgaben aufgrund der vielbeschworenen demografischen Entwicklung steigen (müssten), dass es in den zurückliegenden Jahren Milliardenausgaben für den Ausbau der Kindertagesbetreuung oder die fluchtbedingte Zuwanderung nach Deutschland gab.

Dass es offensichtlich trotzdem gelungen ist, den Anteil der Sozialleistungen gemessen am BIP konstant zu halten, kann nur also nur darauf zurückzuführen sein, dass gleichzeitig in bestimmten Sozialleistungsbereichen gekürzt wurde und/oder die Größe im Nenner, also das BIP, entsprechend gewachsen ist.

Was ist statistisch gesehen eigentlich eine Sozialleistung – und was nicht?

Werfen wir also einen Blick auf die darauf, was für „Sozialleistungen“ eigentlich im Sozialbudget der Bundesregierung ausgewiesen werden. Dort werden alle Leistungen erfasst, die öffentlich finanziert werden und/oder auf gesetzlicher, verpflichtender Grundlage beruhen – es werden also nur jene Leistungen berücksichtigt, deren Erbringung erwerbsförmig und gegen Entgelt erfolgt. „Dies bedeutet, dass die unentgeltlichen sozialen Hilfsleistungen im Kontext von Familie, Nachbarschaft, Selbsthilfegruppen und sozialem Ehrenamt außerhalb des Blickfeldes bleiben“, erläutert das IAQ. Ebenfalls nicht erfasst werden auch die freiwilligen (und nicht geförderten) privaten Aufwendungen im Feld der sozialen Sicherung, z. B. für private Zusatzkrankenversicherung oder für Zuzahlungen. „Bei einer (Teil-)Privatisierung der Sozialen Sicherung sinkt insofern die Sozialleistungsquote, da sich die öffentlichen Aufwendungen vermindern. Dass zugleich die privaten Ausgaben steigen, bleibt unberücksichtigt“, so das IAQ weiter.

Zudem gilt es zu bedenken, dass sich die Zusammensetzung dessen, was als Sozialleistungen klassifiziert wird, über die Zeit mehrmals verändert hat. Insbesondere ist dies auf Anpassungen an die Vorgaben der EU zur Erstellung einheitlicher Sozialstatistiken erfolgt. So werden ab 2009 die Grundleistungen der Privaten Krankenversicherung als Sozialleistungen erfasst. Nicht mehr berücksichtigt werden hingegen steuerliche Leistungen (über Freibeträge und Splittingverfahren), was allein für 2018 zu einer Reduzierung der ausgewiesenen Ausgaben um 30,4 Milliarden Euro führte.

Apropos 2009: Dass die Werte bei der Sozialleistungsquote seit diesem Jahr nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind, hat nicht nur mit der Aufnahme der Grundleistungen der privaten Krankenversicherung zu tun. Die Veränderung fiel zudem in ein Jahr, in dem Deutschland die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Die angesprochene Nennergröße – das BIP – brach krisenbedingt ein, während gleichzeitig die Sozialausgaben im Zähler vor allem aufgrund der arbeitsmarktbedingten Mehraufwendungen stiegen.

Bilanzierung nach Kosten und Nutzen

Eine weitere überaus wichtige Problemstelle bei der Interpretation der Zahlen ist, dass Höhe und Entwicklung von Sozialausgaben und Sozialleistungsquote nicht nur Ausdruck von gesamtwirtschaftlichen Belastungen sind – ihnen stehen immer auch Leistungen gegenüber, „die für die jeweiligen Empfänger mit einem Zufluss von Einkommen und einer Nutzungsmöglichkeit von sozialen Diensten und Einrichtungen verbunden sind“, wie das IAQ schreibt.

So ist es mehr als einseitig, wenn vielen Medienkonsumenten die Botschaft mit auf den Weg gegeben wird, dass „das Soziale immer mehr kostet“, denn hierbei handelt es sich um eine reine Bruttobetrachtung. Ob nun gewollt oder nicht – bei dem normalen Bürger (und offensichtlich auch vielen Journalisten) wird so eine Wahrnehmung der Sozialausgaben als reines Kostenproblem ausgelöst bzw. verfestigt.

Doch die Ausgaben fließen natürlich nicht ins Nirwana. Die beiden größten Ausgabenblöcke entfallen auf die Rentenversicherung und die Krankenversicherung. Diesen Zahlungsflüssen stehen aber wieder Rückflüsse an den Staat und die Sozialversicherungen sowie weitere Effekte gegenüber: Die allermeisten Rentner nehmen die ausgezahlten Renten eben nicht mit ins Grab, sondern geben sie wieder aus (oder spätestens ihre Erben), woraus wiederum Beschäftigung generiert wird, aus der dann Steuern und Sozialabgaben an den Staat fließen und ganze Wirtschaftszweige (Einzelhandel usw.) finanziert werden. Die Gesundheits- und Pflegeausgaben sind wiederum in großem Umfang mit Personalausgaben verbunden.

Die Nettogrößen sind also ganz anders, als es die Bruttowerte nahelegen. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Ausgaben nachfrageseitige Effekte in der Volkswirtschaft hat, die man ebenfalls nicht unter den Tisch fallen lassen darf.

Die Finanzierungsarchitektur der Sozialausgaben

Es gibt noch einen weiteren enorm problematischen Punkt, der hinter der einen großen Zahl nicht erkennbar wird, der aber entscheidend ist für die verteilungspolitische Dimension: die Frage nach der Finanzierungsarchitektur (und ihrer Verschiebungen).

Vereinfachend gesagt sind es drei große Quellen, aus denen sich die Finanzmittel speisen: Arbeitnehmerbeiträge, Arbeitgeberbeiträge sowie Steuermittel (wobei sich die Zusammensetzung der Quellen, aus denen sich die Steuermittel ergeben und damit die Traglast, im Laufe der Zeit ebenfalls verschoben hat). Da in Deutschland aufgrund der Bedeutung der Sozialversicherungssysteme (Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Arbeitslosenversicherung) ein großer Teil der Ausgaben beitragsfinanziert wird, kann dies zu einem strukturellen Problem werden, nämlich dann, wenn sich die Entwicklung der der Beitragsfinanzierung zugrundeliegenden Bruttolöhne und -gehälter von der BIP-Entwicklung abkoppelt – wobei die Traglast hier im Wesentlichen von den Arbeitnehmern geschultert werden muss und dann auch noch begrenzt auf die sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit, sowie mit Blick auf Umverteilungseffekte nach oben gedeckelt durch Beitragsbemessungsgrenzen mit entsprechend regressiven Effekten im unteren und mittleren Einkommensbereich.

Genau das aber kann man für die zurückliegenden Jahre beobachten – die Belastung der beitragspflichtigen Lohneinkommen wird relativ gesehen immer größer. Die Lücke zwischen dem Anstieg des BIP und dem Wachstum der bislang beitragspflichtigen Löhne müsste folglich aus anderen Quellen finanziert werden, was allerdings voraussetzt, dass man die Wertschöpfung, die bislang nicht oder nur partiell an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beteiligt ist, bei einer strukturellen Reform der Sozialstaatsfinanzierung mit ins Boot nehmen müsste.

Spätestens damit sind wir mittendrin in hochgradig konfliktären Verteilungsfragen, die es mit Blick auf Gegenwart und Zukunft unseres Sozialstaats eigentlich zu stellen und zu diskutieren gilt. Stattdessen bestimmen Polemiken die Debatte, während die wirklich wichtigen Fragen gar nicht erst aufgerufen werden. Auch darauf kann man sich leider Jahr für Jahr erneut verlassen.

Zum Autor:

Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz und Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung (ISAM). Außerdem betreibt Sell den Blog Aktuelle Sozialpolitik, wo dieser Beitrag zuerst in einer früheren Form erschienen ist. Auf Twitter: @stefansell