Es ist das Leitmotiv der aktuellen EU-Kommission, es ist ein Kernvorhaben der neuen Bundesregierung und es ist das Buzzword der Stunde: Wettbewerbsfähigkeit. Deutsche und europäische Unternehmen sollen in konjunkturell schwierigen Zeiten entlastet und von Bürokratie befreit werden. Zeitgleich sollen neue Infrastrukturen und Technologien finanziert werden. Das alles soll, kurz gesagt, Unternehmen im globalen Vergleich konkurrenzfähiger machen.

Aber was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit eigentlich? So häufig das Wort im politischen Kontext in den letzten Monaten auftaucht, so unklar ist doch, was darunter verstanden wird – gerade vor dem Hintergrund systemischer Krisen und globaler Bedrohungen.

Das 21. Jahrhundert schreit geradezu nach einer neuen Definition von unternehmerischem Erfolg. Die Grundlage dieser Neudefinition stellt die Einsicht dar, dass Unternehmen und Ökonomie nicht neben Gesellschaft und Umwelt existieren, sondern in sie eingebettet und von ihnen abhängig sind. Der Kollaps von Ökosystemen oder Extremwetter treten nicht „nebenher” auf, sondern sind durch ökonomische Tätigkeiten verursacht und wirken sich negativ auf diese aus. Das wiederum bedeutet, dass sich wirtschaftlicher Erfolg auch daran bemessen lassen muss, inwiefern Unternehmen und Gesellschaft ihre eigene Existenzgrundlage sichern können. Dies erfordert die finanzielle Berücksichtigung sogenannter „externalisierter Kosten” in den eigenen Bilanzen, und gleichzeitig ein umfassenderes und längerfristiges Verständnis von Geschäftsrisiken.

Mit Blick auf aktuelle Gesetzesvorhaben und Regierungserklärungen scheint es so, als verstehen Gesetzgeber – und ein Teil der Unternehmen – in Europa unternehmerischen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit nicht strategisch, sondern taktisch. Das wirkt sich auf den Zeithorizont der Entscheidungen aus: Sie sind ausgerichtet auf Monate oder Legislaturperioden, nicht aber auf Jahrzehnte. Damit entsteht unweigerlich eine kurzfristige beziehungsweise kurzsichtige Definition von Geschäftsrisiken, die Strukturreformen und Transformationen ausbremst.

Andere Zeiten, andere Geschäftsrisiken

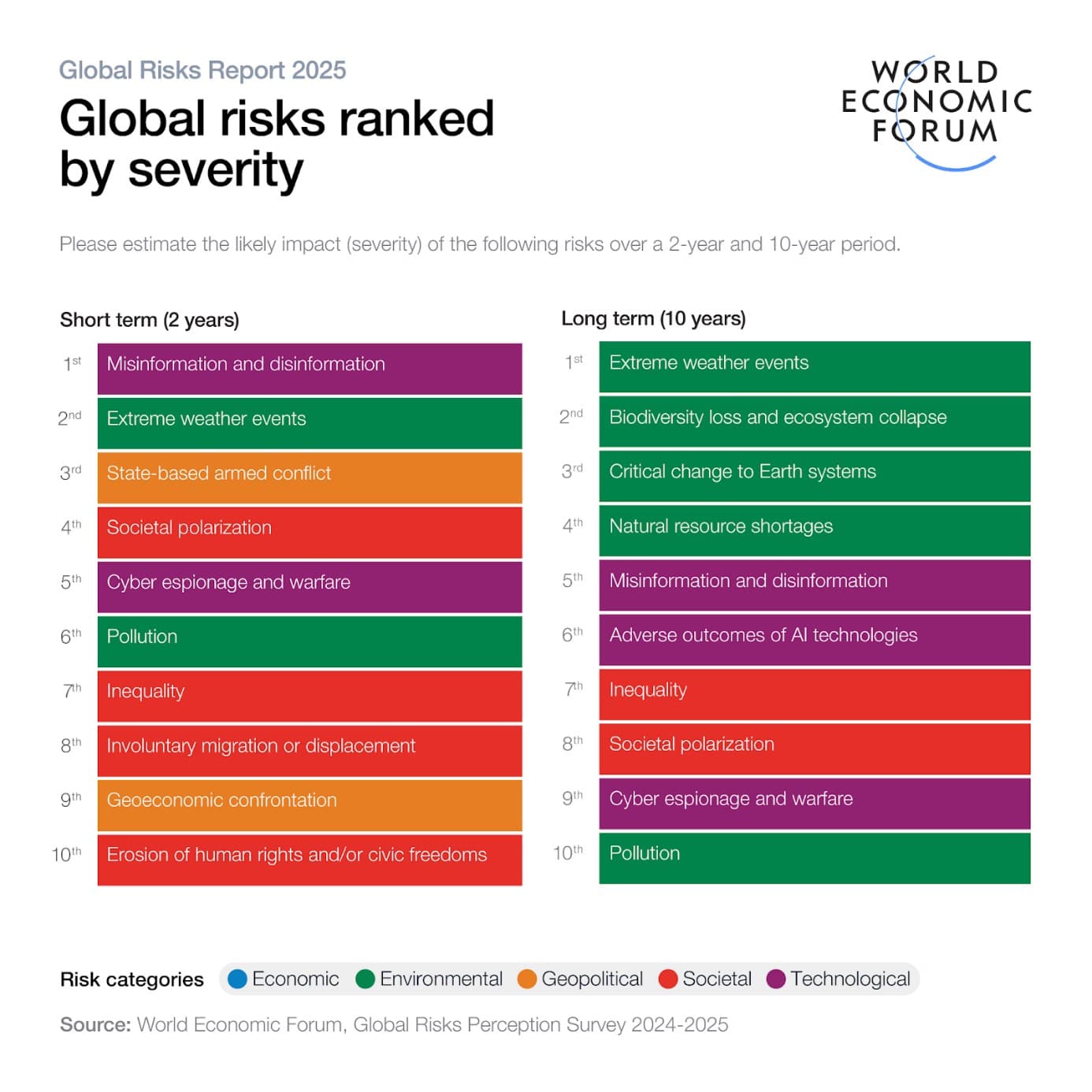

Was bedeutet das konkret? Die Risiken für Unternehmen haben sich über die vergangenen Jahrzehnte massiv verändert und vergrößert. Dafür genügt ein Blick auf den Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums. Die langfristig größten Risiken für Unternehmen bestehen im Jahr 2025 nicht aus knapper Energie oder zu geringer Innovation, sondern basieren auf dem drohenden Kollaps unserer Lebensgrundlagen. Diese Lebensgrundlagen, die damit gleichzeitig auch unsere Wirtschaftsgrundlagen darstellen, wurden über die letzten Jahrzehnte hinweg immer schwerwiegender beschädigt und sind auch zukünftig bedroht – durch unsere eigens verursachten Klimaveränderungen, Biodiversitätsverluste oder Ozeanversauerungen.

Neben ökologischen Risiken gesellen sich jüngst auch verstärkt geopolitische Risiken, die sich in Abhängigkeiten von Rohstoffen, Produkten oder Arbeitskräften aus einzelnen Ländern für europäische Unternehmen niederschlagen.

Aus strategischer Sicht bedeutet das: Möchte man die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen langfristig sicherstellen und die Resilienz erhöhen, braucht es ein umfassendes Verständnis der eigenen Geschäftsrisiken und Abhängigkeiten. Um diese transparent zu machen und in die Entscheidungsfindung auf betrieblicher und gesetzlicher Ebene einfließen zu lassen, braucht es Analysen in den einzelnen Organisationen. Deren Voraussetzung und Vergleichbarkeit ist vor allem eines: eine standardisierte Erhebung von Daten.

Die Paradoxie der EU-Gesetzgebung

Erstaunlicherweise beraubt sich die EU aktuell genau dieser Daten. Die paradoxe Begründung: Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Hier zeigt sich ein fundamental anderes Verständnis von ökonomischem Erfolg: Weil sich europäische Unternehmen aktuell überwiegend in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden, nimmt man als Gesetzgeber einen erst kürzlich beschlossenen Standard zurück, der Unternehmen dazu verpflichtet, neben einem jährlichen Finanzbericht auch einen nicht-finanziellen Bericht zu erstellen. Dieser enthält eben jene Analyse zu Einflüssen und Risiken, die für eine umfassende Einschätzung der strategischen Wettbewerbsfähigkeit notwendig wären. Dieser Standard, besser bekannt als Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wurde im Frühjahr dieses Jahres auf Drängen von Unternehmensverbänden und politischen Parteien verschoben und wird wohl für zahlreiche Unternehmen überhaupt nicht in Kraft treten. Bekanntheit erlangt haben diese gesetzgeberischen Veränderungen unter dem Titel „Omnibus-Paket”.

Die Begründung der industriellen Lobbybemühungen war einfach: Die Berichtspflicht werde Geld und Personal binden, bringe gleichzeitig aber keinen Mehrumsatz – eine Einführung wäre daher in wirtschaftlich angespannten Zeiten auf keinen Fall rational. In der Argumentation zeigt sich der Vorrang des nächsten Jahresabschlusses vor der langfristigen Betrachtung der eigenen Wirtschaftlichkeit. Anders ausgedrückt: Wettbewerbsfähigkeit verstanden als Taktik, nicht als Strategie.

Gerade in einer Zeit, in der sich Europa neu erfinden und seine strategische Positionierung in einer turbulenten Welt neu austarieren muss, scheint dieser Fokus fatal. Ohne die umfassende Datengrundlage und Risikoanalyse aus Standards wie der CSRD besteht für Investoren und Banken keine Möglichkeit, gezielt in zukunftsfähige Branchen und Unternehmen zu investieren – weil sie nicht wissen, welche Organisationen gut gegen Risiken gewappnet sind. Es besteht für Unternehmen keine faktenbasierte Basis, um auf ökologische und sicherheitspolitische Bedrohungen präventiv reagieren zu können und das eigene wirtschaftliche Überleben zu sichern. Für den langfristigen Erhalt von Arbeitsplätzen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in Europa sind das keine guten Nachrichten. Die wirtschaftliche Stärke Europas hängt also massiv von der Erhebung und Verfügbarkeit dieser Daten ab.

Beispiel Stadtwerke: Trinkwasser in Gefahr

Das klingt möglicherweise noch etwas abstrakt. Bezeichnenderweise gibt es trotz des nur kurzweiligen Bestehens der CSRD-Richtlinie eindrucksvolle Beispiele, welche aussagekräftigen Erkenntnisse die strategische Risikobetrachtung liefert.

Beispielsweise haben Stadtwerke in Deutschland aufgrund der Berichtspflicht im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Klimarisikoanalyse durchgeführt. Überraschenderweise zeigte sich für spezifische Regionen, dass die Trinkwasserversorgung bei einem weiteren Temperaturanstieg stark gefährdet ist. Warum? Weil Trinkwasserrohre im Boden eine bestimmte, niedrige Umgebungstemperatur benötigen, damit sich keine Bakterien und Keime im Wasser bilden. Da die Analysen aber zeigten, dass die Bodenerwärmung in den nächsten Jahrzehnten darüber hinaus steigen könnte, stellt dies ein existenzielles Geschäftsrisiko für Stadtwerke einerseits und ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung andererseits dar. Erkenntnisse dieser Art wären bereits vor Jahren möglich gewesen – derartige Risiken wurden bisher allerdings nicht freiwillig untersucht.

Unbestritten ist es auch die Aufgabe der EU-Kommission, konjunkturelle ökonomische Krisen zu bewältigen. Die Herausforderung ist daher, sowohl kurzfristige als auch langfristige Lösungen zu suchen. Das große Missverständnis im Beispiel der Berichterstattungsstandards ist, kurzfristige unternehmerische Probleme durch die Opferung strategisch wertvoller Daten zu lindern, deren Erhebung europäische Unternehmen im Durchschnitt weniger als 0,1% ihres Jahresumsatzes kostet. Für eine kurzfristige finanzielle Entlastung hätte man an anderer Stelle deutlich mehr Kosten einsparen können.

Globale Perspektive: Ein neuer Blick auf Wettbewerbsfähigkeit

Es ist daher auch bezeichnend, dass gerade in der Phase, in der in Europa die kürzlich beschlossenen Berichterstattungspflichten wieder ausgesetzt wurden, zwei nicht ganz unbedeutende Wirtschaftsnationen ankündigten, ihrerseits vergleichbare Standards einzuführen. Sowohl Australien als auch China erkennen den Mehrwert umfangreicher Daten zu Geschäftsrisiken und Umweltauswirkungen, um Investitionen in vielversprechende Branchen zu lenken und ökonomischen Schaden zu minimieren. Die Entwicklung hat eine gewisse Tragik. Zum wiederholten Mal gibt die EU ihre Vorreiterrolle auf und beraubt sich dadurch selbst um einen strategischen Vorteil im globalen Wettbewerb.

Dieser zu erwartende ökonomische Schaden ist nicht trivial. Eine kürzlich in Zusammenarbeit mit Versicherungsstatistikern veröffentlichte Studie der Universität Exeter prognostiziert einen Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung um 50% für die zweite Hälfte des Jahrhunderts, aufgrund der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Es ist kein Geheimnis, dass die wirtschaftliche Entwicklung vorrangig in jenen Regionen und Organisationen leiden wird, wo kein umfassendes Verständnis der Auswirkungen und Abhängigkeiten auf und von Umweltbedingungen entwickelt wurde.

Höchste Zeit, anders über unternehmerische Risiken und Wettbewerbsfähigkeit nachzudenken! Schließlich geht es um die Sicherheit und das Wohlergehen von Unternehmen und Menschen in Europa.

Zum Autor:

Konstantin Pfoser ist Betriebswirt und studiert Politikwissenschaft und Soziologie an der LMU in München. Parallel arbeitet er in einer Unternehmensberatung mit Kunden an der Umsetzung europäischer Gesetzgebungen im Rahmen des Green Deals.

Hinweis: