Studien und Wahlanalysen zeigen, dass wirtschaftliche Faktoren oft eine zentrale Rolle in politischen Entscheidungen spielen. Damit verbunden ist eine auf den ersten Blick einleuchtende Hypothese: Wenn die Wirtschaftslage als schlecht eingestuft wird, steigt die Bereitschaft, für Oppositionsparteien oder Protestparteien zu stimmen. Wähler suchen nach Parteien, die glaubwürdige wirtschaftliche Lösungen versprechen, oder wenden sich populistischen Parteien zu, die einfache Antworten auf komplexe Probleme bieten.

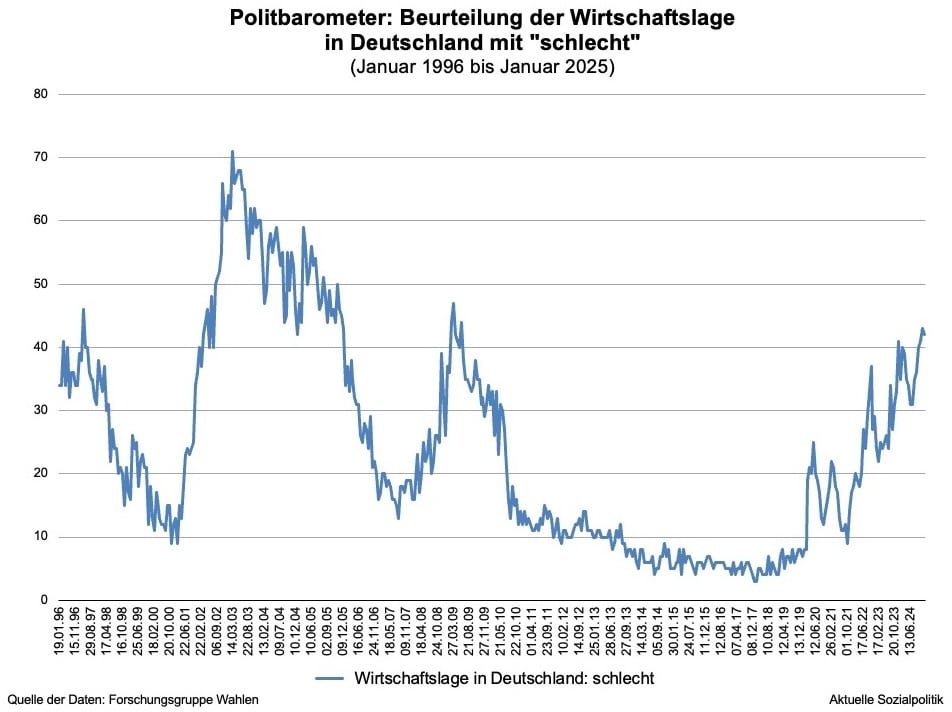

Wenn das zutreffend sein sollte, dann sieht es nicht gut aus für die bisherigen Regierungsparteien. Am Jahresende 2024 äußerten mehr als 40% der Befragten in den Politbarometer-Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen, dass die Wirtschaftslage in Deutschland schlecht sei. Damit ist ein Niveau wie zuletzt während der Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2009 erreicht.

In der Wahlforschung gibt es mit dem „Economic Voting“ einen eigenen Ansatz, über den seit vielen Jahren überaus strittig diskutiert wird (was angesichts der komplexen multifaktoriellen Einflussfaktoren auf die Wahlentscheidung nicht überraschen kann). Nach diesem Ansatz richten vereinfacht gesagt Wähler ihre Entscheidung nach wirtschaftlichen Entwicklungen aus.

Dabei gibt es zwei unterschiedliche Pole: Zum einen beurteilen Wähler ihre eigene wirtschaftliche Situation und entscheiden entsprechend („egocentric voting“). Zum anderen behauptet das „sociotropic voting“, dass Wähler die allgemeine Wirtschaftslage bewerten und für Parteien stimmen, die sie für kompetent halten, damit (besser) umzugehen.

Diese Unterscheidungen sind alles andere als trivial – und die entsprechenden Umfrageergebnisse höchst interessant:

Obgleich die Wahrnehmung der allgemeinen Wirtschaftslage als „schlecht“ in den vergangenen Monaten mit Blick auf die Anteilswerte massiv angestiegen ist, bewegt sich der Anteil derjenigen, die ihre eigene wirtschaftliche Situation als „schlecht“ bewerten, weiterhin konstant knapp unter 10%. Insofern werden wir (erneut) Zeugen eines Auseinanderlaufens der negativen Sicht auf die allgemeine und die persönliche wirtschaftliche Lage, was man bereits um die Jahrtausendwende und später dann in der Finanz- und Weltwirtschaftskrise gesehen hat.

Kann das Wissen über die Bewertung der allgemeinen und der persönlichen wirtschaftlichen Lage helfen bei der Einschätzung dessen, was möglicherweise am nächsten Sonntag bei der Bundestagswahl auf uns zukommen wird? Wie bereits angedeutet handelt es sich bei den individuellen Wahlentscheidungen um höchst komplexe Ereignisse, die man keineswegs monokausal verengen kann und darf. Allerdings gibt es einige Hinweise aus der sozialwissenschaftlichen Diskussion hinsichtlich der Bedeutung der (tatsächlichen bzw. wahrgenommenen) wirtschaftlichen Situation. Bei der es natürlich auch und am aktuellen Rand zuweilen vor allem um die Frage geht, wie die Entwicklung der Anteilswerte der AfD einzuordnen ist.

(Mögliche) Auswirkungen wirtschaftlicher Faktoren auf die Wahlentscheidung

Aus der umfangreichen Literatur zu diesem Thema sei hier beispielhaft auf eine Ausarbeitung von Florian Dorn et al. (2024) Bezug genommen. Ausgehend von der namensgebenden Frage „Stabile Demokratien in wirtschaftlich schweren Zeiten?” haben die Autoren zwei Ebenen bei der Untersuchung des Einflusses der wirtschaftlichen Situation auf politische Präferenzen unterschieden: Die erste Ebene befasst sich mit dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen auf das Wahlverhalten. Diese Entwicklungen umfassen meistens das Wirtschaftswachstum (BIP), die Arbeitslosenquote oder verschiedene Ungleichheitsmaße. Die zweite Ebene befasst sich mit dem Einfluss der individuellen ökonomischen Situation auf die Wahlentscheidungen. Dabei werden beispielsweise die Entwicklung des eigenen Einkommens oder ein Arbeitsplatzverlust berücksichtigt, ebenso aber auch die relative Position in der Einkommensverteilung.

Aus der umfangreichen Studie sollen hier nur einige wenige Befunde zitiert werden:

- Die Literatur zum Einfluss der makroökonomischen Lage dokumentiere robuste Korrelationen zwischen makroökonomischen Indikatoren und Wahlergebnissen. „Niedrigeres Wirtschaftswachstum, höhere Arbeitslosigkeit oder Inflation gehen mit schlechteren Wahlergebnissen für die amtierende(n) Partei(en) bzw. die Amtsinhaber einher.“ Die Studienergebnisse zeigten zudem, dass nicht nur die tatsächliche ökonomische Entwicklung eine Rolle spielt, sondern auch die (teilweise abweichende) eigene Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger zur makroökonomischen Lage.

- Die zweite Ebene der Literatur zu den Auswirkungen der wirtschaftlichen Situation auf die Wahlabsichten befasst sich mit dem Einfluss der individuellen ökonomischen Lage. Hier wird mit Blick auf die vorliegende Literatur hervorgehoben, „dass der Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Lage grundsätzlich deutlich höher ist als der Einfluss der individuellen Lage. Dies scheint auch auf den Erfolg radikaler Parteien zuzutreffen.“

Ergänzende Hinweise auf die besondere Relevanz des „sociotropic voting“, dass Wähler also die Bewertung der allgemeinen Wirtschaftslage entscheidend gewichten (auch wenn die eigene ökonomische Situation davon abweicht), für die AfD-Wahlergebnisse finden sich in einer Studie von Knut Bergmann et al.. Darin halten die Autoren zunächst fest: „Der Hauptgrund für AfD-Neigung ist in der Ablehnung der aktuellen Migrationspolitik zu suchen.“ Vor diesem Hintergrund ist die Fokussierung des bisherigen Wahlkampfs auf eine primär negative, problematisierende Thematisierung von Migration sicherlich AfD-förderlich gewesen.

Zudem weisen Bergmann et al. auch darauf hin, dass AfD-Anhänger in überdurchschnittlichem Maße zu Protokoll geben, sich große Sorgen nicht nur um die eigene, sondern auch um die allgemeine wirtschaftliche Lage zu machen. Dabei sei aber zu berücksichtigten, dass AfD-Anhänger weder vor einigen Jahren noch heute primär aus sozial schwachen Schichten stammten, „sondern meistens ökonomisch und statusmäßig etwas zu verlieren haben“. „Insofern bieten die soziotropischen Umfeldbedingungen mehr Erklärungsgehalt für die Wahlergebnisse der Partei als die aktuelle individuelle wirtschaftliche Situation ihrer Wähler”, schlussfolgern Bergmann et al. (2023).

Und sie bieten noch eine weitere wichtige Erkenntnis. So habe sich bei der Bundestagswahl 2021 die positive Korrelation zwischen Industriearbeitsplätzen und AfD-Zweitstimmenergebnis bestätigt. „Auf den ersten Blick stehen diese Befunde im Gegensatz zur verbreiteten Theorie, dass gerade der Verlust von (Industrie-)Arbeitsplätzen die Wähler in die Arme einer rechtspopulistischen Globalisierungs-Opposition treibe … Die AfD ist aber eben dort stark, wo die industrielle Basis weiterhin besteht – nicht umgekehrt.“

Das nun sollte man auf alle Fälle mit der in den vergangenen Monaten kräftig an Fahrt aufgenommenen Debatte über eine „Deindustrialisierung“ in Deutschland in Verbindung setzen, die sicher auch zu dem starken Anstieg der Anteilswerte für die Kategorie „schlechte“ allgemeine wirtschaftliche Lage beigetragen hat – auch wenn die eigene Situation davon bisher unberührt geblieben ist.

Zum Autor:

Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Außerdem betreibt Sell den Blog Aktuelle Sozialpolitik.