Ich habe bisher nicht viel über den Brexit geschrieben, weil ich keine sonderlich starke oder gut informierte Meinung zu dem Thema habe. Meine persönliche Hoffnung ist, dass Großbritannien sich für einen EU-Verbleib entscheiden wird – aber diese Hoffnung beruht nicht auf den wahrscheinlichen ökonomischen Kosten, die ein Brexit mit sich bringen würde, sondern eher auf dem Glauben, dass die EU ohne die Briten tendenziell undemokratischer und irregeleiteter werden dürfte, als sie es jetzt ist.

Ja, ich bin definitiv der Meinung, dass ein EU-Austritt für Großbritannien (und möglicherweise auch für die Weltwirtschaft) ein erhebliches ökonomisches Risiko darstellt, obwohl ich glaube, dass es erhebliche Unsicherheitsmargen bei den quantitativen Prognosen gibt, die das britische Schatzamt und viele britische Ökonomen vorgelegt haben. Aber es bestehen auch einige ernste Fragen über die Art der Selbstverwaltung und zur demokratischen Natur der EU in ihrem momentanen Zustand.

Ambrose Evans-Pritchard, der International Business Editor des Daily Telegraph, hat kürzlich einen bemerkenswerten Beitrag geschrieben, in dem er aus politischen Gründen zugunsten eines Brexit argumentiert. Evans-Pritchard macht klar, dass er mit dem hurrapatriotischen und nativistischen Ton der Brexit-Kampagne wenig gemeinsam hat. Aber lässt man die Verdrehungen und Lügen der Brexit-Befürworter einmal beiseite, ergibt sich aus dem Referendum doch die wichtige Frage, wie Großbritannien künftig regiert werden soll. Evans-Pritchard schreibt:

„Es geht um eine fundamentale Frage: ob die vollständige Selbstverwaltung dieser Nation wiederhergestellt wird oder sie weiter unter einem höheren supranationalen Regime lebt, regiert von einem Europäischen Rat, den wir in keiner Form gewählt haben und den das britische Volk niemals abschaffen kann, selbst wenn er in seinem Irrtum verharrt.“

„Wir entscheiden, ob wir von einer Kommission mit quasi-exekutiver Macht geführt werden, die eher wie die Priesterschaft des Papsttums im 13. Jahrhundert agiert, als wie ein moderner öffentlicher Dienst; und ob wir uns einem Europäischen Gerichtshof fügen, der eine weitreichende Vorherrschaft beansprucht, ohne jedes Recht auf Berufung.“

„Es geht darum, ob Sie denken, dass die Nationen Europas die einzigen authentischen Foren der Demokratie sind, sei es in diesem Land oder in Schweden oder in den Niederlanden oder in Frankreich…“

Das Problem besteht darin, dass die EU eher eine Technokratie als eine Demokratie ist (Evans-Pritchard nennt sie eine „Nomenklatura“). Eine naheliegende Alternative zum Brexit wäre es, eine voll entwickelte europäische Demokratie zu errichten. Evans-Pritchard erwähnt Yanis Varoufakis, einen Brexit-Gegner, der so etwas wie die „Vereinigten Staaten von Europa mit einem wahrhaftigen Parlament, das einen gewählten Präsidenten zur Rechenschaft ziehen kann“ fordert.

Allerdings schreibt Evans-Pritchard:

„Ich denke nicht, dass dies auch nur im Entferntesten möglich ist, oder auch nur erstrebenswert wäre, und es gibt auch kein Angebot in diese Richtung. Selbst im sechsten Jahr der Eurokrise gibt es nicht das geringste Anzeichen für eine Fiskalunion: Keine Eurobonds, keinen hamiltonischen Schuldentilgungsfonds, keine gemeinsame Schuldenaufnahme, keine Transfers von Haushaltsmitteln. Die Bankenunion straft ihren Namen lügen. Deutschland und die anderen Gläubigerstaaten widersetzten sich dem energisch.“

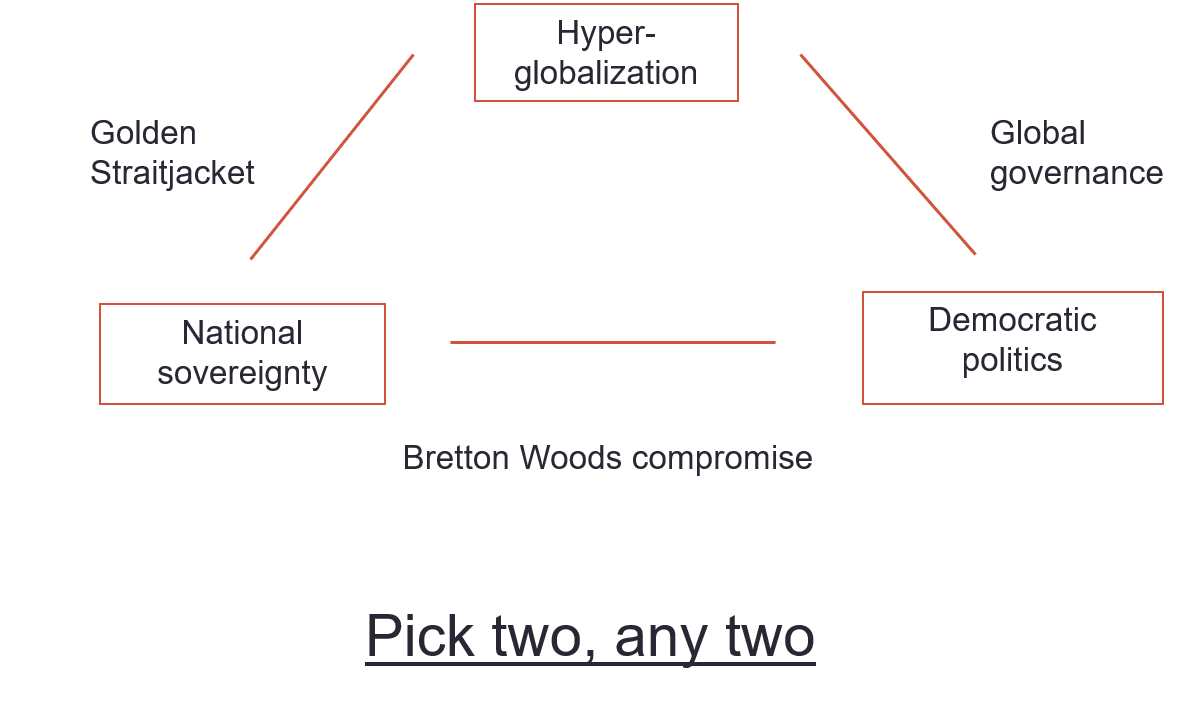

Genau das ist es, was ich versucht habe, in meinem „politischen Trilemma der Weltwirtschaft“ herauszuarbeiten:

Dieses Trilemma besagt, dass die Demokratie nur mit einer tiefen ökonomischen Integration kompatibel ist, wenn die Demokratie ebenfalls transnationalisiert wird – das ist die Lösung, die Varoufakis favorisiert. Evans-Pritchard glaubt dagegen, dass ein demokratischer und verantwortungsvoller europäischer Superstaat weder möglich noch erstrebenswert ist.

Es gilt zu anzumerken, dass die Spannungen, die zwischen Demokratie und Globalisierung entstehen, keine eindeutige Konsequenz der Tatsache sind, dass letztere die nationale Souveränität beschränkt. Es gibt Umstände, unter denen externe Zwänge die Demokratie fördern statt beschränken können. Aber es gibt auch viele Umstände, unter denen externe Regeln nicht die Rahmenbedingungen für die Delegation demokratischer Rechte bieten (mehr zu dieser Diskussion hier).

Evans-Pritchard glaubt, dass die europäischen Regeln eindeutig in die letztere Kategorie fallen. Abgesehen von der europäischen Bürokratie (und ihrer Politik in der Eurokrise) ärgert er sich vor allem über die starke Autorität, die der Europäische Gerichtshofs über die nationale Politik hat, ohne dass es die Möglichkeit einer Berufung gäbe.

Mit Blick auf die Sonderregelung, anhand derer sich das Land der EU-Gesetzgebung entziehen kann („Opt-out“), schreibt Evans-Pritchard: „Muss ich noch hinzufügen, dass Großbritanniens Opt-out-Regelung von der Grundrechtecharta unter Protokoll 30 – das von Tony Blair im Unterhaus als „absolut eindeutig“ beschrieben wurde – vom Europäischen Gerichtshof beiseite gewischt wurde.“

Ich habe keine klare Meinung zur Substanz von Evans-Pritchards Argument – genauso wenig dazu, ob die britische Selbstverwaltung durch die EU stark beeinträchtigt wird oder ob die Opt-out-Regelung durch den Europäischen Gerichtshof annulliert wurde. Aber es ist klar, dass die EU-Gesetze, die nötig waren, um einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt zu unterstützen, deutlich über das hinausgehen, was demokratisch legitimiert ist. Ob Großbritanniens Opt-out nun in Kraft ist oder nicht – das politische Trilemma ist in Kraft. In Evans-Pritchards aufrüttelnden Worten hört sich das wie folgt an:

„Das [europäische] Projekts zapft das Lebensblut der nationalen Institutionen ab, aber versagt darin, es auf der europäischen Ebene mit irgendetwas Liebenswertem oder Legitimen zu ersetzen. Es entzieht Charisma und zerstört es. Auf diese Art sterben Demokratien.“

Die EU war einst ein Leuchtturm der Demokratie

Ich habe erstmals an das Trilemma der Globalisierung gedacht, als ich im Jahr 2000 gebeten wurde, für die Millennium-Sonderausgabe des Journal of Economic Perspectives darüber zu spekulieren, wie die Weltwirtschaft in 100 Jahren aussehen könnte. Ich habe dies getan, indem ich eine politische Analogie zum makroökonomischen Trilemma offener Volkswirtschaften präsentierte, die Ökonomen sehr vertraut ist (wir können nur zwei von diesen drei Dingen haben: autonome Geldpolitik, freien Kapitalverkehr, oder einen festen Wechselkurs). Dann dachte ich, und tue es immer noch, dass dieses politische Trilemma die Entwicklung der globalen politischen Ökonomie immer stärker prägen wird.

Zu dieser Zeit habe ich die EU als den einzigen Teil der Weltwirtschaft angesehen, der erfolgreich Hyperglobalisierung (gemeinsamer Binnenmarkt) und Demokratie durch die Erschaffung einer europäischen Öffentlichkeit und eines Staatswesens verbinden könnte. Dieser Ansicht habe ich, wenn auch etwas vorsichtiger, 2011 in meinem Buch Das Globalisierungs-Paradox Ausdruck verliehen.

Aber jetzt muss ich eingestehen, dass meine Ansicht falsch war (oder hoffentlich: vielleicht falsch war). Die Art, wie Deutschland und insbesondere Angela Merkel auf die Krise in Griechenland und anderen überschuldeten Staaten reagierte, hat jede Chance auf ein demokratisches Europa beerdigt. Sie hätte die Krise als eine Krise der gegenseitigen Abhängigkeit darstellen können („wir haben alle dazu beigetragen, und jetzt stecken wir alle gemeinsam drin“).

Merkel hätte die Krise als eine Gelegenheit nutzen können, um einen großen Sprung in Richtung einer politischen Union zu machen. Stattdessen hat sie ein Moralstück daraus gemacht und verantwortungsbewusste Nordeuropäer gegen faule, verschwenderische Südeuropäer ausgespielt. Die Krise sollte von europäischen Technokraten gelöst werden, die niemanden rechenschaftspflichtig sind und desaströse ökonomische Medikamente verabreichten.

Die Brexit-Gegner erinnern uns daran, dass die ökonomischen Kosten eines britischen Abschieds tatsächlich erheblich wären. Vernünftige Menschen müssen sich selbst darüber klarwerden, wie sich diese Kosten gegenüber dem Schaden an der demokratischen Selbstverwaltung verhalten. Evans-Pritchard ist sich übrigens vollkommen darüber im Klaren, dass seine Wahl ein „kalkuliertes Risiko“ enthält.

Ich gehöre einer Generation von Türken an, die die Europäische Union als ein nachahmenswertes Beispiel und als einen Leuchtturm der Demokratie angesehen hat. Es macht mich unheimlich traurig, dass die EU jetzt eine Art von Gesetzgebung und Regierung darstellt, die so im Gegensatz zur Demokratie steht, dass selbst informierte und vernünftige Beobachter wie Ambrose Evans-Pritchard einen EU-Austritt als einzige Option sehen, um die Demokratie zu reparieren.

Zum Autor:

Dani Rodrik ist Wirtschaftsprofessor an der Harvard University. Er ist Autor zahlreicher Bücher und zählt zu den weltweit renommiertesten Ökonomen auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik. Außerdem betreibt Rodrik einen Blog, auf dem dieser Beitrag zuerst in englischer Sprache erschienen ist. Die Übersetzung erfolgte mit Zustimmung des Autors durch die Makronom-Redaktion.