Seit 2023 verliert die deutsche Industrie 10.000 Jobs im Monat. Fast täglich gibt es Meldungen zu Entlassungen in großen Konzernen. Wir stehen unter dem Eindruck, dass diese Substanz gerade wegbricht. Tatsächlich ist die Entwicklung ist kritisch – und doch beschreibt sie nicht den Kern der Krise, in der sich die Wirtschaft befindet.

Denn erstens ist die Beschäftigung insgesamt in größeren Betrieben (mit über 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) bis zuletzt gewachsen. Gesunken ist sie dagegen in kleineren, und zwar schon seit 2022. Wir haben eine Krise der Kleinen.

Und zweitens haben die Entlassungen im Zuge des zähen Wirtschaftsabschwungs zwar zugenommen. Aber der Anteil der Beschäftigten, die pro Monat arbeitslos werden, liegt noch immer unter dem Vor-Corona-Stand, und weit unter dem Stand früherer Jahre.

Das Problem liegt auf der anderen Seite: Die Chancen von Arbeitslosen, in einen neuen Job zu kommen, sind so niedrig wie noch nie. Was bisweilen als reines Bürgergeld-Thema diskutiert wird, zieht sich durch die ganze Wirtschaft.

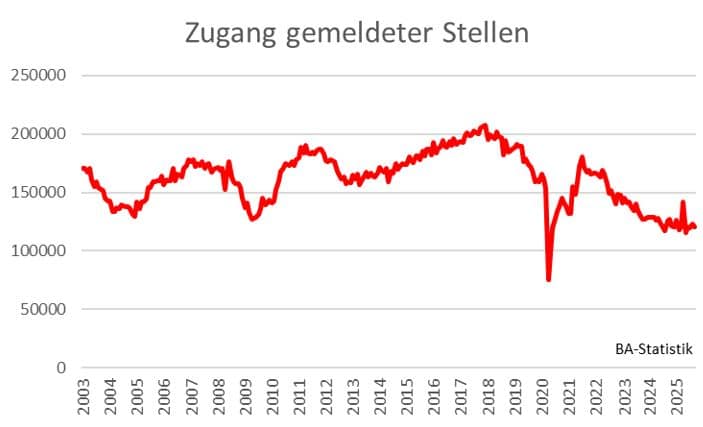

Auch wenn wir derzeit noch in der Erinnerung von Unmengen offener Stellen leben – die Meldung neuer Stellen liegt historisch niedrig. Gerade neue Stellen sorgen aber normalerweise für Bewegung im Arbeitsmarkt. Diese Schwäche ist in der Tat auch der wichtigste Grund für die niedrigen Jobchancen.

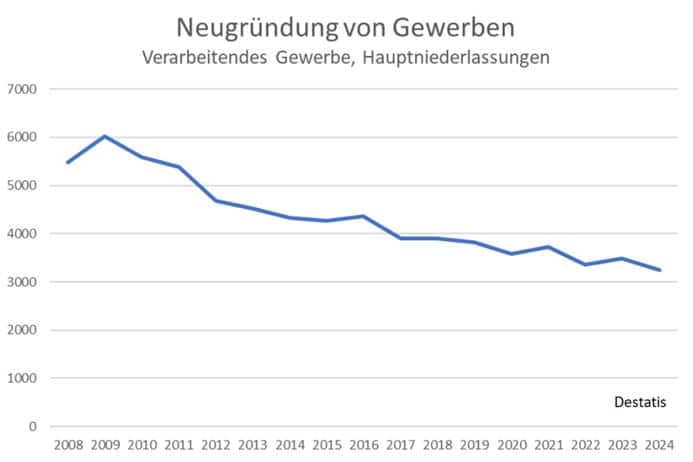

Zugleich sinken die realen Bruttoanlageinvestitionen seit Jahren. In der Industrie gibt es so wenig Neugründungen wie noch nie. Außerhalb der Industrie arbeiten über 7% der Erwerbstätigen in Unternehmen, die in den vergangenen fünf Jahren gegründet wurden; im Verarbeitenden Gewerbe sind es gerade einmal 2%.

Wir befinden uns in einer Erneuerungskrise. In Transformationszeiten ist das Gift. Denn Transformation bedeutet Umbrüche, in denen etablierte Bereiche unter Druck geraten. Zahlreiche Studien zeigen aber, dass auch neue technische Potenziale entstehen können. Aber wenn zu wenige dieser Potenziale realisiert werden, bleibt die Wirtschaft auf der Negativseite der Transformationsbilanz sitzen.

In dieselbe Kerbe schlägt die Außenwirtschaft. Durch die US-Zollpolitik und den Wandel der chinesischen Wirtschaft geraten angestammte exportorientierte Geschäftsmodelle in der Industrie unter Druck. Die ohnehin schon massive wirtschaftspolitische Unsicherheit wird weiter erhöht.

Wir brauchen eine „pro-kompetitive Industriepolitik“

Aus der Diagnose einer Erneuerungskrise folgt die Therapie einer Erneuerungspolitik. „Pro-kompetitive Industriepolitik“ nennen wir das Konzept, das aktive Anstrengungen des Staates für eine industrielle Erneuerung mit einer Stärkung von Markt und Wettbewerb verbindet. Ihre Instrumente sind eine antizipierbare wirtschaftspolitische Linie, zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur der Zukunft, transparente industriepolitische Prozesse, Kombination von Preissteuerung und Förderung, Fördermittel im Wettbewerb vergeben, Kapital hebeln für Gründungen und Skalierung sowie staatliche Beschaffung als Innovationspolitik.

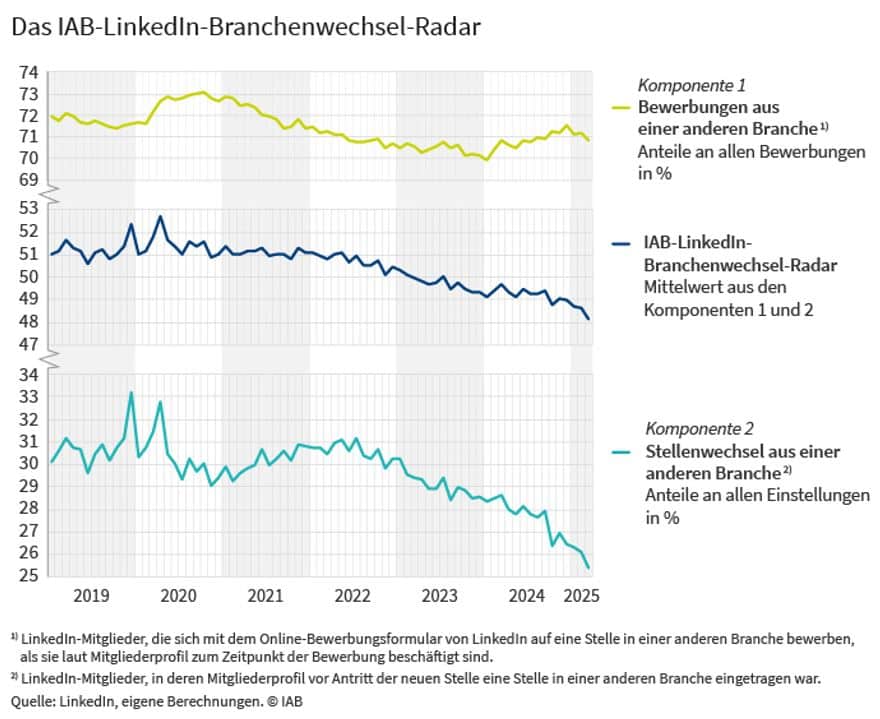

Dabei geht es darum, das Fiskalpaket für die maximale wirtschaftliche Erneuerung zu nutzen. Dazu gehört auch, Arbeitskräfte in aufstrebende Bereiche weiterzuentwickeln – und das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar zeigt auch hier bislang wenig Bewegung. Das wird keine Umschulungswelle erfordern, denn gerade technische Berufe werden auch für die Transformation benötigt. Aber es geht um Paketlösungen aus Beratung, Vermittlung, Qualifizierung – und Anreizen: Statt der Entlassung in die Frührente könnten Abfindungen steuerfrei gestellt werden, wenn wieder ein Job aufgenommen wird. Normalerweise werden Abfindungen über fünf Jahre versteuert, das könnte in jedem Jahr entfallen, in dem wieder relevantes Erwerbseinkommen entsteht.

Ziel muss es sein, mit neuen Geschäftsmodellen wieder das Industrieland Nr. 1 zu werden. Damit lassen sich dann auch neue Exportmärkte erschließen. So sehr die US-Zölle dabei auch drücken: Durch eine Halbierung der Zölle gegenüber dem Rest der Welt könnten die daraus resultierenden Verluste wettgemacht werden.

Zum Autor:

Enzo Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen” des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonometrie und Arbeitsmarkt, der Universität Regensburg.

Hinweis:

Ausführliche Infos zum Konzept der pro-kompetitiven Industriepolitik finden Sie hier.