Als Marlene Engelhorn am 9. Januar 2024 öffentlich verkündete, dass sie den überwiegenden Teil ihres geerbten Vermögens an die Gesellschaft rückverteilen werde, war die mediale wie gesellschaftliche Aufmerksamkeit groß. Außergewöhnlich war der Schritt dabei nicht nur, weil die Millionenerbin den überwiegenden Teil ihres „unverdienten Vermögens“ – 25 Millionen Euro – an die Gesellschaft zurückgeben wollte, sondern auch in Bezug auf die Methode, die sie wählte, um dies umzusetzen: Sie initiierte den „Guten Rat für Rückverteilung“, ein Gremium aus 50 repräsentativ ausgewählten Menschen aus Österreich, die über sechs Wochenenden hinweg über die Verteilung des Geldes entscheiden konnten. Engelhorn schuf so einen selbstorganisierten Bürgerrat, der demokratische Kontrolle über ihr Erbe ausüben sollte.

In einer Zeit wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins über bestehende sozioökonomische Ungleichheiten und der damit zusammenhängenden Beeinträchtigung demokratischer Prinzipien und Institutionen bedeutete der Gute Rat eine einzigartige Möglichkeit – nämlich diese Themen medial und gesellschaftlich (neu) zu verhandeln und Debatten über ein gerechteres Steuer- und Abgabensystem zu führen.

Gleichzeitig bot der Rat auch die Möglichkeit, diesen medialen Prozess wissenschaftlich intensiv zu begleiten. In einem neuen Arbeitspapier haben wir die Kommunikation des Guten Rates sowie dessen Rezeption in der medialen Berichterstattung untersucht. Zu diesem Zweck wurden die Botschaften des Guten Rates anhand von Pressemitteilungen, Social-Media-Posts und anderweitigen Beiträgen analysiert und die wesentlichen Diskurspositionen mittels kritischer Diskursanalyse herausgearbeitet. Parallel haben wir auch die mediale Berichterstattung untersucht: Hierfür wurden 162 Artikel und Beiträge aus 26 deutschsprachigen Medien ausgewertet. Der Fokus unserer Analyse lag dabei auf den Positionen in Bezug auf die (De-)Legitimation von Ungleichheit, die Um- oder Rückverteilung von Vermögen sowie auf verschiedene Dimensionen demokratischer Teilhabe.

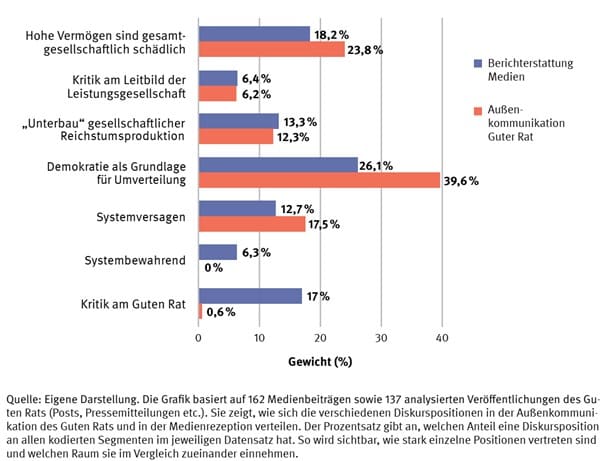

Unsere Analyse zeigt, dass der Gute Rat in seiner Kommunikation den Schwerpunkt auf fünf Positionen legte (siehe Abb. 1):

- Zum Einen wurde Ungleichheit als fundamentales, gesellschaftliches und demokratisches Problem hervorgehoben, welches gesellschaftszersetzende Wirkung entfalten kann (hohe Vermögen sind gesamtgesellschaftlich schädlich).

- Darüber hinaus wurde der Status quo gesellschaftlicher (Macht-)Asymmetrien als systemisches Versagen von Gesellschaft und Politik gebrandmarkt. Diese hat sich bisher unfähig gezeigt, effektive Gegenmaßnahmen wie etwa Vermögens- oder Erbschaftssteuern zu implementieren, bzw. diese im Verlauf der Jahre sogar abgeschafft (Systemversagen).

- Auch die grundlegende Kritik am gesellschaftlichen Leitbild der Leistungsgesellschaft wurde durch den Guten Rat betont und als unrealistisch und realitätsfern zurückgewiesen. Vielmehr wurde in der Kommunikation des Guten Rates ein alternatives Leitbild betont, welches die soziale Basis gesellschaftlicher Reichtumsproduktion hervorhebt und eine grundlegende soziale Abhängigkeit jeglicher wirtschaftlicher und sozialer Prozesse voraussetzt (Unterbau gesellschaftlicher Reichtumsproduktion). In dieser Lesart kann individueller Reichtum niemals als ausschließliche Folge persönlicher Leistung verstanden werden, sondern ist vielmehr gesamtgesellschaftlich vorbereitet und abgesichert worden, z.B. durch die gesellschaftliche Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten, Rechtssicherheit, oder notweniger Infrastruktur für wirtschaftliche Entwicklung.

- Schließlich wird in der Kommunikation des Guten Rates die (Re-)Demokratisierung als Ausweg aus der Verteilungsmisere angeboten: Breite gesellschaftliche Partizipation und Mitbestimmung seien notwendige Voraussetzungen für gesellschaftliche Rückverteilung und Verteilungsgerechtigkeit (Demokratie als Grundlage für Umverteilung).

Relevanz der Diskurspositionen in Außenkommunikation und Medienberichterstattung

Die Kommunikationsstrategie des Guten Rates war darauf ausgelegt, gesellschaftliche Ungleichheit und fortwährende Prozesse von Vermögenskonzentration mit einer grundlegenden Kritik am politischen und ökonomischen System zu verbinden. Widersprüche zwischen gesamtgesellschaftlichen Leitbildern wie demokratischer Repräsentation, Leistungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit und der gelebten Realität ungleicher Macht- und Lebensverhältnisse diente so als Ansatzpunkt für fundamentale Kritik am System gesellschaftlicher Organisation.

Gleichzeitig versuchte der Gute Rat, Alternativen zum Status quo aufzuzeigen: Zum einen entwarf er ein kollektives Verständnis gesellschaftlicher und ökonomischer Abläufe von Produktion und Akkumulation als Gegenentwurf zum individualisierten Gesellschafts- und Leistungsbegriff. Weiter bot er aber auch eine demokratische Perspektive durch die Betonung deliberativer und partizipativer Modelle als Alternative zu etablierten, demokratischen Institutionen. Die Blockade herkömmlicher Institutionen in Bezug auf die Probleme wachsender Ungleichheit und Vermögenskonzentration würden so in partizipative Gremien ausgelagert werden. Insgesamt war die Kommunikation des Guten Rates damit nicht nur darauf ausgelegt, kritische und meist randständige Diskurspositionen zum Thema Ungleichheit und Vermögenskonzentration zu stärken, sondern bot auch eine Legitimierungsgrundlage für strukturell ausgerichtete und lösungsorientierte (System-)Alternativen.

Eine breite, aber verkürzte Berichterstattung

In den Medien wurden die Diskurspositionen des Guten Rates durchaus aufgenommen und fanden eine vergleichsweise breite Rezeption. Gleichzeitig jedoch wurden die Positionen inhaltlich oft verkürzt dargestellt, oberflächlich behandelt, argumentativ abgeschwächt sowie durch deutlich kritischere Töne flankiert und delegitimiert. Insgesamt konnte dabei eine allgemeine Tendenz innerhalb des medialen Diskurses identifiziert werden, grundlegendere systemische und strukturelle Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, demokratischer Teilhabe und Machtasymmetrien zugunsten von oberflächlichen, machtpolitischen und personalisierten Erwägungen zu vernachlässigen.

Diese Tendenzen innerhalb der medialen Berichterstattung wurden durch zwei weitergehende Diskurspositionen ergänzt: Zum einen spielten systembewahrende Argumente eine kleine, aber signifikante Rolle in der medialen Berichterstattung. Entgegen kritischer Perspektiven auf Reichtum wurden in dieser Diskursposition Vermögen und Vermögende mit Verweis auf individuelles Engagement und die persönliche Leistung Einzelner in ein positives Licht gerückt, Kritik daran als unangemessen zurückgewiesen. So werden unternehmerische Gründergeschichten, gesellschaftliches Engagement und die Spendenbereitschaft einzelner Vermögender als Legimitationsgrundlage gesellschaftlicher Ungleichheiten herangezogen und deren gesellschaftliche Stigmatisierung beklagt.

Neben dieser Position wurde medial auch grundlegende Kritik am Guten Rat selbst geübt. In dieser Diskursposition wurden wahlweise die Person Marlene Engelhorns – ihre Ziele, Charakter und Motive – in Zweifel gezogen, der Prozess des Guten Rates als undemokratisch, unzulänglich oder manipuliert dargestellt und dessen Ergebnisse so delegitimiert. Schließlich wurde der Gute Rat auch in Bezug auf seine Wirkung als PR-Event abgeschrieben: Er sei demnach wenig geeignet, die umfassende gesellschaftlicher Ungleichheit effektiv zu mindern.

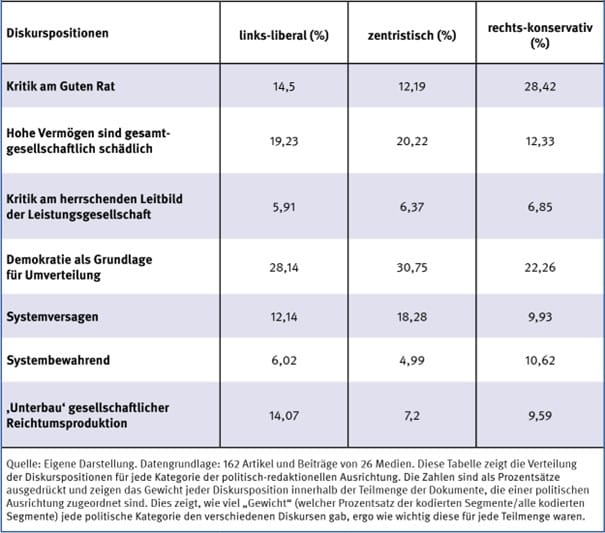

Eine weitergehende Auswertung der Ergebnisse nach der politisch-redaktionellen Ausrichtung machte einige Unterschiede zwischen den Medien deutlich. Zum einen zeigte sich eine – wenngleich nur leicht ausgeprägte – Tendenz, wonach konservative und rechte Medien „systembewahrende“ und prozedural kritische Positionen stärker vertraten und damit die Positionen des Guten Rates eher relativierten oder zurückwiesen. Gleichzeitig räumten links-liberale Medien den originären Diskurspositionen des Guten Rates vergleichsweise größeren Raum ein – insbesondere die Betonung demokratischer Prozesse für Umverteilung, die gesellschaftliche Gefahr wachsender Vermögenskonzentration sowie der Fokus auf der grundlegenden Widersprüchlichkeit zwischen dem individuellen Leistungsgedanken und vorherrschenden Prozessen gesellschaftlicher Vermögenskonzentration durch Erbschaft und Zugehörigkeit.

Diskursverteilung nach politisch-redaktioneller Ausrichtung

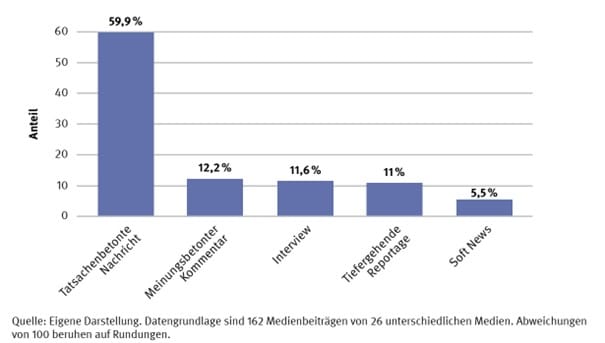

Abgesehen von dieser Tendenz, erfolgte die Medienberichterstattung überwiegend in Form tatsachenbetonter Nachrichten mit bemüht neutraler Intonation. Dies dürfte dazu beigetragen haben, dass tiefergehende, systemische und strukturelle Fragen weitgehend ausgeblendet wurden, da für solche Betrachtungen eine eingehendere, ausführliche Berichterstattung und Analyse notwendig gewesen wäre. Somit trug auch die journalistische Praxis u.a. durch das gewählte Format der Berichterstattung dazu bei, die Etablierung alternativer Narrative und Interpretationen zu erschweren und leistete so einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Status quo. So fiel auf, dass sich der Großteil der Medienberichterstattung auf die bloße Reproduktion eingehender Zitate einerseits, oder etablierter Inhalte und Argumente sowie oberflächlicher Kommentierung, andererseits, beschränkte. Dies erleichtert zwar die Produktion eingängiger und leicht zu konsumierender Inhalte, steht einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit komplexen Themen aber entgegen.

Berichterstattung über den Guten Rat nach journalistischer Form in Prozent

Die Grenzen des Mediensystems

Abschließend zeigte die Analyse der (Medien-)Kommunikation des Guten Rates für Rückverteilung exemplarisch die Möglichkeiten von zivilgesellschaftlichen Initiativen, um das Thema Ungleichheit und Umverteilung in den öffentlichen Diskurs tragen und dieses offensiv und innovativ vertreten zu können. Durch gute Vorbereitung und professionelle Begleitung konnte der Gute Rat eine starke öffentliche Präsenz einnehmen und seine Argumente und Positionen durchaus erfolgreich im Diskurs etablieren.

Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch die institutionellen Grenzen des traditionellen Mediensystems als Gatekeeper auf: Besonders systemische und strukturelle Kritikpunkte des Guten Rates wurden in den Medien oft aufgeweicht, stark vereinfacht und relativiert – oder aber zugunsten oberflächlicher, oft personalisierter und auf die Person Marlene Engelhorn fokussierter Berichterstattung vernachlässigt. Während eine abschließende Bewertung über die tatsächliche gesamtgesellschaftliche Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit des Guten Rates noch aussteht, kann diese dennoch sowohl in Bezug auf den Umfang der öffentlichen Resonanz und die inhaltliche Etablierung komplexer Problemstellungen im öffentlichen Diskurs als erfolgreich angesehen werden.

Zu den Autoren:

Hendrik Theine ist wissenschaftlicher Mitarbeiter (post-doc) am Socio-Ecological Transformation Lab und am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) an der Johannes Kepler Universität Linz.

Carlotta Verita ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (prae-doc) am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) an der Johannes Kepler Universität Linz und arbeitet zu Fragen der sozial-ökologischen Transformation.

Moritz Gartiser hat am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen promoviert. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören steuerpolitische Diskurse in den Medien.

Hinweis:

Die vollständige Studie, auf der dieser Beitrag beruht, finden Sie hier.