Es ist nie einfach, sich von einer Krise zu erholen. Das gilt für Individuen genauso wie für ganze Nationen. Sich selbst in Frage zu stellen, ist schmerzhaft. Und doch kann man dadurch etwas fürs Leben lernen. Irgendetwas muss sich ändern – es ist diese Einsicht, die am Ende den Fortschritt anstößt.

Nur in der Eurozone ist davon bislang nicht viel zu sehen.

Acht Jahre nach Ausbruch der Eurokrise, die zur Fastpleite einiger Eurostaaten führte, haben sich die Mitgliedstaaten immer noch nicht auf ein umfassendes Set von Reformen einigen können. Mit Ausnahme von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scheinen sie es auch gar nicht mehr ernsthaft zu versuchen: Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten vor allem mit seiner eigenen politischen Lähmung beschäftigt. Italiens Innenpolitik ist fest im Griff von Populisten von Links und Rechts. Spanien war vor allem mit den Abspaltungstendenzen in Katalonien befasst.

Eine kräftige zyklische Erholung hat endlich eingesetzt, doch die Eurozone scheint unfähig, die Lehren aus der zurückliegenden Krise in Fortschritt zu verwandeln. Die Kernfrage lautet: Warum?

Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder die Frage gestellt, warum die Eurozone solche Schwierigkeiten hatte, ihre Unzulänglichkeiten zu überwinden. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse wir in einer Bruegel Policy Contribution ausführlich darstellen, glauben wir, einen Teil der Antwort gefunden zu haben: Die Europäer teilen keine gemeinsamen politischen Narrative. Deshalb ist es fast unmöglich, zu einer gemeinsamen politischen Agenda zu finden. Oder, wie es Lenoid Bershidsky formuliert: „Die Eurozone ist derzeit die einzige Währungsunion ohne einheitliche Öffentlichkeit. Stattdessen gibt es verschiedene nationale Filter Bubbles.“

Die Messbarkeit von Narrativen

Die Einsicht, Europa leide unter separierten politischen Debatten, mag nicht sonderlich überraschend erscheinen angesichts der vielbeklagen Nichtexistenz einer paneuropäischen Öffentlichkeit. Doch wir haben einen Ansatz entwickelt, der es uns erlaubt, Narrative im Zeitablauf zwischen Ländern zu vergleichen – und zu zeigen, wie konkret sich diese Narrative tatsächlich unterscheiden.

Durch den Einsatz von neuen Textmining-Ansätzen haben wir mehr als 51.000 Artikel mit Krisenbezug analysiert, die in ausgewählten Leitmedien der vier größten Länder der Eurozone – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – in einer Zeitspanne von zehn Jahren erschienen sind. Führende Tageszeitungen werden oft in den Kommunikationswissenschaften herangezogen, da die dort nachweisbaren Berichterstattungsmuster große Teile des Mediensystems und der öffentlichen Meinung insgesamt repräsentieren.

Die vier von uns ausgewerteten Zeitungen – Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Stampa, El País – sind politisch allesamt in der Mitte des Spektrums, oder leicht links davon, positioniert und teilen eine grundsätzlich proeuropäische Ausrichtung. Durch diese Auswahl wollten wir den Fokus auf nationale Unterschiede setzen, nicht auf ideologische. Unsere Analyse ist nicht als Kritik an der Berichterstattung gemeint, sondern wir behandeln diese führenden Zeitungen als Proxy für die vorherrschende Meinung in den betreffenden Ländern.

Der algorithmische Ansatz produzierte für jede der Zeitungen einige „Topics“ (Cluster von Artikeln ähnlichen Inhalts und Framings), die sich mit Institutionen (etwa der „Troika“), einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone oder der jeweiligen nationalen Regierung beschäftigen. Zudem bildeten sich Kategorien heraus, die wir „systemische Topics“ nennen und die Meinungsbeträge, Kommentare oder Buchrezensionen enthalten – die „systemischen Topics“ geben also Auskunft über die allgemeine Stimmung und zentrale Argumente in der jeweiligen nationalen Debatte. In allen vier Zeitungen fanden wir klar umrissene Sets von Topics mit Krisenbezug, allerdings mit jeweils ziemlich unterschiedlicher Struktur.

Ein blame game?

Um der Antwort auf die Frage näher zu kommen, wem jeweils die Schuld an den Ursachen – oder der Verlängerung – der Eurokrise gegeben wird, haben wir die Algorithmus-basierte Inhaltsanalyse um ein „Schuldzuweisungswörterbuch“ ergänzt. Dabei handelt es sich um eine Liste von 140 Wörtern, die die Zuweisung von Verantwortung an Personen, Institutionen oder Systeme ausdrücken. Mittels dieser Methode lässt sich ein Maß für „akkumulierte Schuldzuweisungen“ konstruieren, also die Summe der Schuldzuweisungswerte in den jeweiligen nationalen Diskursen über den gesamten Zeitraum von 2007 bis 2016. Der Ansatz soll aufzeigen, in welchem Ausmaß die jeweilige Öffentlichkeit einer bestimmten Perspektive auf die Eurokrise und ihre möglichen Lösungen ausgesetzt war. Es handelt sich gewissermaßen um ein Maß für politisches „Priming“ in den betreffenden Ländern.

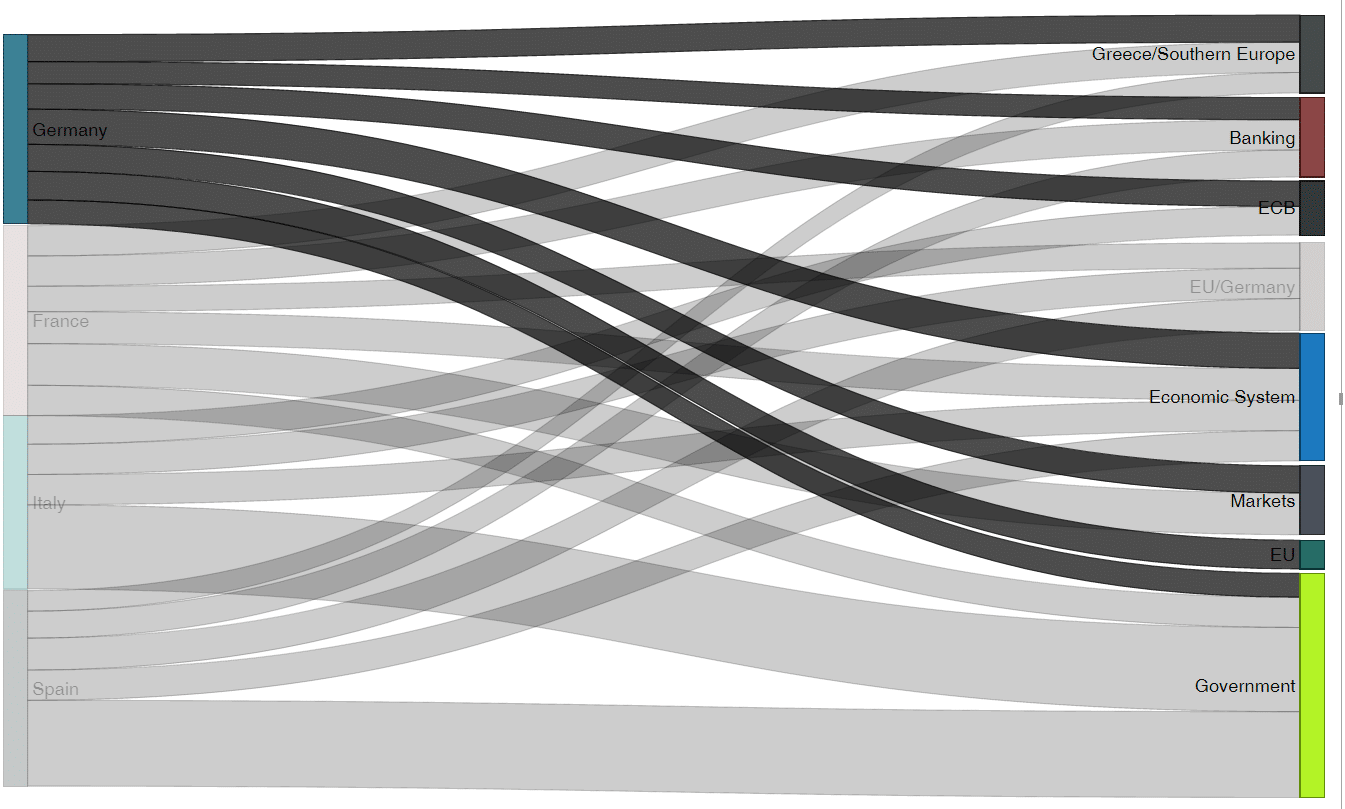

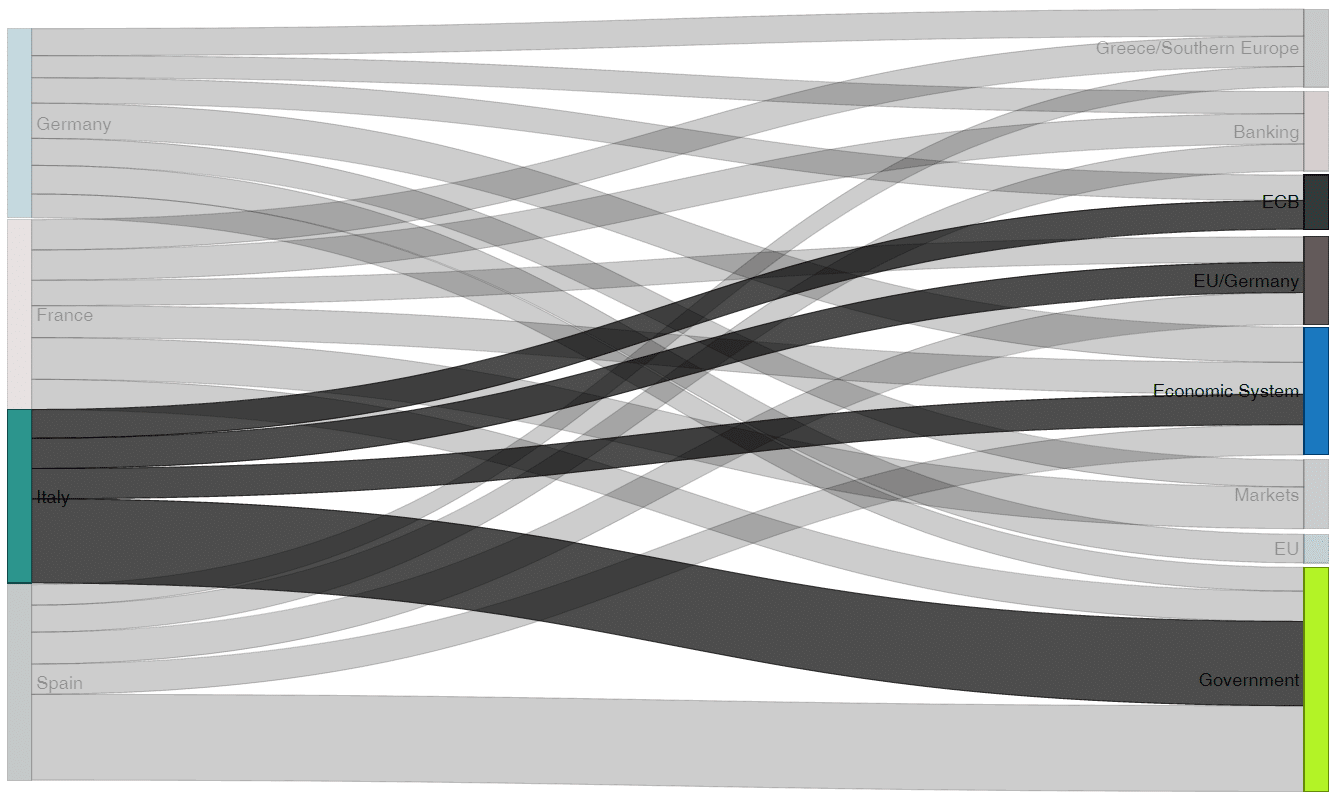

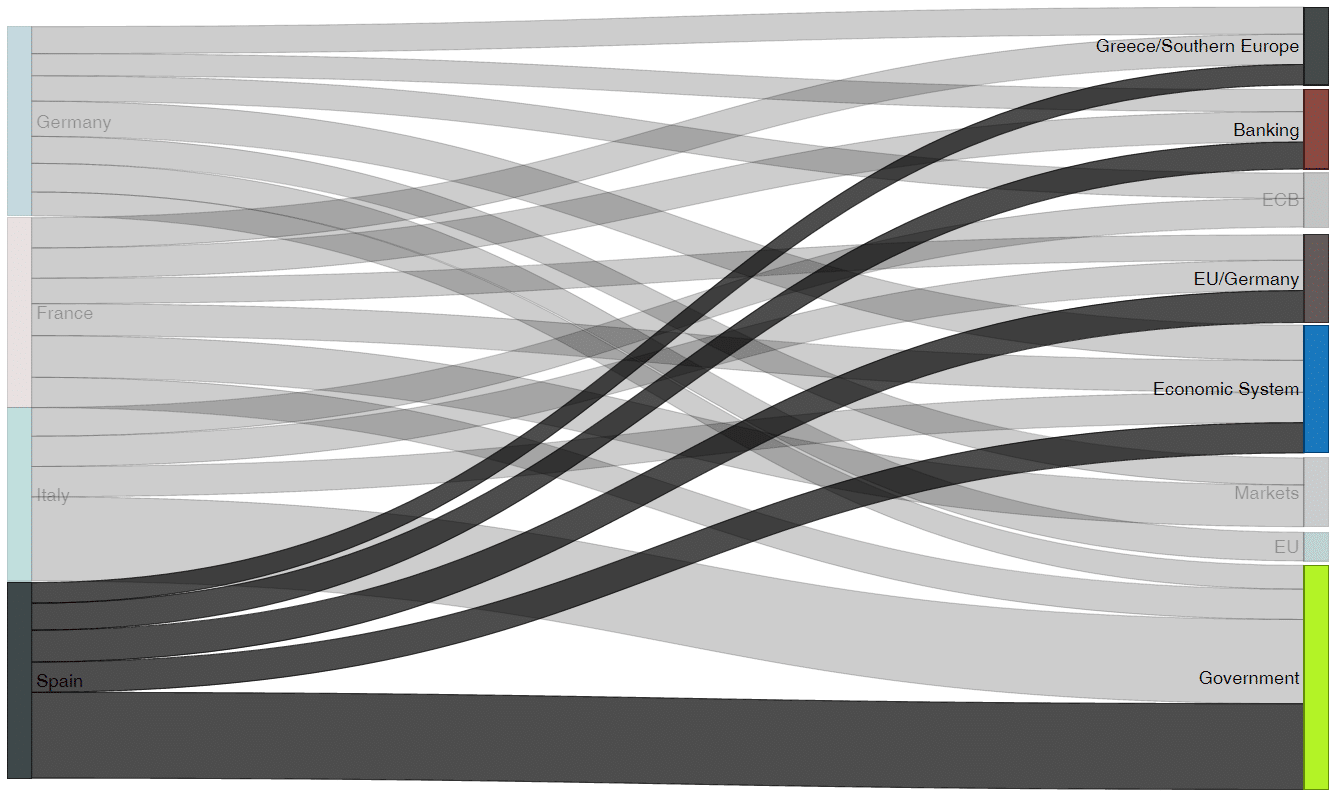

Die Ergebnisse für die akkumulierten Schuldzuweisungen sind in den Grafiken unten dargestellt. Auf der linken Seite sind die vier betrachteten Länder abgetragen, rechts die Institutionen. Die Intensität der Schuldzuweisung wird in der Breite der Linien reflektiert.

Abbildung 1: „Schuldzuweisungen“ in der Süddeutschen Zeitung (Deutschland)

In Deutschlands führender überregionaler Tageszeitung, der Süddeutschen Zeitung (Abbildung 1), ist die akkumulierte Schuld für die Eurokrise und ihre Folgen mehr oder weniger gleichmäßig über das Spektrum möglicher Verdächtiger verteilt, was sich in den etwa gleichdicken Linien widerspiegelt. Die einzige Ausnahme ist die stark von Deutschland beeinflusste Rolle der EU im Zuge der Krisenreaktion, die im Sinne von Schuldzuweisungen in unserer Analyse kaum vorkommt.

Das Bild für Frankreich (Abbildung 2) sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, wenn auch mit einigen blinden Flecken. So ist die Europäische Zentralbank als eigenes „Blame“-Topic abwesend.

Abbildung 2: „Schuldzuweisungen” in Le Monde (Frankreich)

Die Berichterstattungsmuster In La Stampa aus Italien (Abbildung 3) und in El País aus Spanien (Abbildung 4) sehen deutlich anders aus. In beiden Ländern wird die Verantwortung der jeweils eigenen Regierung betont, wie sich an den dickeren zugehörigen Linien ablesen lässt. Andere Aspekte jedoch bleiben unterbelichtet, darunter die Rollen Griechenlands, der Banken und der Finanzmärkte in Italien sowie, insbesondere in Spanien, der Europäischen Zentralbank und der EU.

Abbildung 3: „Schuldzuweisungen” in La Stampa (Italien)

Die Krisennarrative, die wir in den vier Zeitungen aus vier Ländern gefunden haben, unterscheiden sich erheblich. Sie lassen sich grob wie folgt zusammenfassen:

- Der deutsche Diskurs, wie er sich in der Süddeutschen Zeitung darstellt, weist allen anderen die Schuld zu, mit Griechenland und der EZB als Hauptverdächtigen. Deutschlands Rolle in der Eurokrise wird hingegen kaum in Frage gestellt, sondern die Notwendigkeit betont, zu einem status quo ante zurückzukehren, nämlich zum deutschen Nachkriegsmodell der von Stabilität und Fairness geprägten Sozialen Marktwirtschaft.

- In Frankreichs Le Monde richtet sich die Kritik auf viele Akteure, inklusive der eigenen politischen Klasse. Die Darstellung der europäischen Krise vermischt sich mit den strukturellen Problemen im eigenen Land. Europäische Institutionen wie die EU-Kommission und die EZB werden jedoch aus der Kritik weitgehend ausgespart.

- Die italienische Zeitung La Stampa sieht Italien primär als Opfer unglücklicher Umstände – inklusive einer EU-Austeritätspolitik, die von Deutschland durchgedrückt wurde –, und der eigenen italienischen Politik.

- Spaniens El País sieht die Schuld für die Krise vor allem in Spanien selbst, insbesondere im Fehlverhalten in den Boomjahren, die der Krise vorausgingen. Die Aufarbeitung ist vor allem nach innen gerichtet. Andere potenzielle Schuldige werden weitgehend ausgespart.

Also, wie machen wir weiter?

In jedem der betrachteten Eurozonen-Länder wird ein anderes Bild von der Krise, den Ursachen und Schuldigen gezeichnet. Entsprechend gibt es in jedem Land eine andere Wahrnehmung der Zielsetzungen und Prioritäten, wenn über eine institutionelle Weiterentwicklung der Eurozone diskutiert wird. Ein Konsens darüber zeichnet sich bislang nicht ab, und man kann nur hoffen, dass sich eine gemeinsame Haltung bis zum Ausbruch der nächsten Krise herausgebildet hat.

Was wäre, wenn es eine gemeinsame öffentliche Sphäre in Europa gäbe? Natürlich ist nicht zu erwarten – und erst recht nicht wünschenswert –, dass sich eine verengte Debatte herausbildet, in der es beispielsweise weitgehende Zustimmung zum Anleihekaufprogramm der EZB gäbe. Europa braucht lebhafte und kontroverse Debatten. Schließlich gehören Demokratie und offener Meinungsaustausch zum Kern europäischer Werte. Die Vor- und Nachteile bestimmter politischer Programme und Vorschläge sollten heftig debattiert werden. Öffentliche Personen und Institutionen sollten schonungslos zur Rechenschaft gezogen werden.

Aber eine solche Debatte wäre nicht mehr auf die Interessen und Gegebenheiten eines einzelnen Landes konzentriert, sondern das Wohlergehen der Eurozone als Ganzes würde als Referenzpunkt dienen. Unsere Maße für „akkumulierte Schuldzuweisungen“, wie in den Abbildungen oben dargestellt, würden unter den Bedingungen einer europäischen Öffentlichkeit in allen vier Ländern nahezu gleich aussehen. So zeigt unsere Analyse beispielsweise, dass insbesondere die EZB widerstreitenden öffentlichen Meinungen in den verschiedenen Ländern ausgesetzt war: Während zu Beginn der Krise in Italien und Spanien der Druck auf die Zentralbank groß war, aktiver zu werden und dem Kurs der US-Notenbank Federal Reserve zu folgen, wurde in Deutschland die Kritik immer lauter, als die EZB ab 2012 eben jene expansiven Maßnahmen ergriff.

In einem solchen Umfeld könnten offene grenzüberschreitende Debatten dazu beitragen, eine gemeinsame politische Agenda zu bestimmen: einen produktiven Streit darüber, was wichtig und was problematisch ist und was man tun kann, um die Situation zu verbessern. Unsere Analyse legt den Schluss nahe, dass ein solch paneuropäischer Prozess des Agenda Setting noch in weiter Ferner liegt – aber für den Anfang wäre es sicherlich schon hilfreich, wenn die nationalen Medienbetriebe etwas häufiger als in der Eurokrise geschehen den Blick auf die Befindlichkeiten in den europäischen Nachbarländern werfen und diese so im eigenen Land besser bekannt machen könnten. Bis dahin kann die vergleichende Analyse von Diskursen in verschiedenen Ländern als unvollständiges Substitut dienen.

Zu den Autoren:

Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Auf Twitter: @henrikmllr

Giuseppe Porcaro ist Experte für Entwicklungsgeografie und Leiter der Kommunikationsabteilung des Thinktank Bruegel. Auf Twitter: @porcarorama

Gerret von Nordheim ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für wirtschaftspolitischen Journalismus der TU Dortmund. Auf Twitter: @gvnordheim

Hinweis:

Die ausführlichen Ergebnisse der Analyse finden Sie in der Bruegel Policy Contribution „Tales from a crisis: diverging narratives of the euro area“.